◆赵恩民一把红泥在手,就立即心如止水专心创作。

【大公中原网讯】香港文汇报5月14日报道:“我是赵恩民(泥人赵),一个手艺人!”这位自称“手艺人”的中国工美行业艺术大师,出生于黄河岸边的河南郑州,自幼学习泥塑创作,20年的坚守让他把兴趣变成职业,一把红泥在手就立即心如止水的泥塑匠人,捏形塑魂成为他在创作中对故事和细节最深刻的阐述。

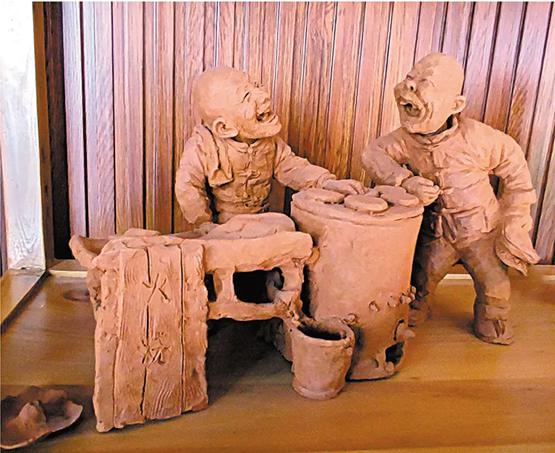

位于郑州首个非遗文创街区——平等街的红泥堂展厅,桌子上、展架上摆放着大大小小、神态各异的泥塑作品,有抓小鸡的、有放鞭炮的、有滚铁环的、有“开火车”的、有“斗鸡”的……中原地区民众生活的场景展现于眼前,置身其中,被满满的童趣包围。泥塑在赵恩民的手里有了血肉、灵魂,还有那历经岁月而抹不去的乡愁。

“过去祖辈就是在黄河岸边,从事泥塑创作,以这些东西为生。上世纪三十年代,家里人逃荒,就没有人在专业从事制作。”赵恩民说,在郑州要找一个知名的师傅比较困难,从事泥塑创作全靠自己摸索,自学成才。

专注二十年 兴趣成职业

小时候,赵恩民常拿起身边的泥土捏製玩耍,没想到就是这样的接触,让他的人生再也离不开泥土。在身边人开始接触其他新生事物时,赵恩民捏出了造型乖巧的各种小动物,再后来就成为了同事工友争相讨要的家庭摆件,到上世纪八十年代,已经有人找上门要求定制作品。

执念的产生,往往是一种无法言表的爱意。对于泥塑的思考,赵恩民从来没有懈怠,20年的坚持,让他靠自学成功把兴趣变成职业。1986年,他成立“红泥堂”泥塑工作室,专业从事泥塑创作。

◆《那年那月》

从自学入门,赵恩民的泥塑人生,从不缺乏对知识的求索和创新,绘画、美工、雕塑,甚至需要数学、地质学,很难想像一个仅仅凭借兴趣入行,靠自学成才的民间艺人,如何在作品中展现出如此多的专业知识和修养,沉迷于泥塑不能自拔,赵恩民把自己对于黄河文化的热爱转化成为作品。

在以后的时间里,作品塑造的空间一直萦绕在他的脑中,梳理好创作思路,用三年时间遍寻各地,终于找到集韧性与骨架完美结合的泥土材料——红胶泥。“这个泥越揉它的韧劲就越好,揉揉搓搓里面的空气,摔摔打打它的密度越紧。”赵恩民说,红胶泥色泽红润、有黏性、有光泽、抗裂性好,经泡、醒、揉等程序,用自制的塑形木刀进行人物塑形,后经晾晒烧製而成的作品,无彩无饰原生态更显泥土本色。

“塑空”绝技打破行业壁垒

跟同样以泥土为材料的手工艺人相比,赵恩民对原材料的选择更加苛刻,从最初使用黏土捏製到黄河沉泥,再到红胶泥,看似简单的材料变化,却最能体现赵恩民作为传统手艺人耐守寂寞,刻苦钻研,创新求精的匠人精神。

随着泥塑技艺不断趋于炉火纯青,一些问题也在赵恩民的心头涌现出来:中国传统泥塑为何“高不过尺”?“塑空”技法为何“秦汉以后逐步消亡”?兵马俑和小汉俑都是怎么做成中空的?赵恩民泥塑传承宋代捏塑艺术手法,专注于传统泥塑艺术的研究与开发,通过不断的创新实验,在传统技法上创新发展了“塑空”绝技,作品较传统的泥塑减重约75%。这种泥塑作品成功打破了业内高不过尺的行业壁垒。

◆作品以中原百姓生活场景为蓝本。

在“塑空”绝技基础上,赵恩民改变传统泥塑一旦成型不能改变的特点,让头手能灵活转动和互换。“不同于很多头身一体的泥塑,我捏泥塑,头部不仅可以灵活转动,四肢也可以变换角度,甚至更换新的身体。”赵恩民说,“这就是中国泥塑‘塑空’绝技。”

诞于“泥人赵”之手的泥塑大气浑然、生机蓬勃,自成一派。他善于将传统的绘画样式、服饰、头饰、社会活动等融入作品当中,泥人的肢体语言丰富多变而具有感染力。作品中人物外表粗犷,形态逼真,憨态可掬,其一招一式、一颦一笑,从不同位置、角度,都可以告诉你一段不同的生活趣事,给人以无限的遐想和回忆。

以中原百姓生活场景为蓝本

他的泥塑作品以黄河岸边中原地区百姓生活场景为蓝本,重现了黄河岸边中原地区的百姓生活,让民间生活的精彩瞬间定格。“这些都是他的童年回忆,那时候小孩子们不像现今小孩般有很多的玩具,但可以自创很多有趣的玩意。”赵恩民说,现代人多有不易,他想把那种特别甜美的、看完之后心情舒畅的场景记录下来,让大家能看到、感受到生活的美好。

如今,赵恩民依然致力于作品的传承和创新,常在当代生活图景里加入许多传统元素,并尤其喜欢塑造难度最大的儿童形象。他制作时只打腹稿而杜绝图纸,单靠双手和一把竹刀,就能将一个头紮“歪毛”、笑带狡黠、领着妹妹逛庙会的小男孩呈于眼前。赵恩民说,他现在最想做的,是把生活揉进泥塑,把中原大地老一代人的生活记录下来,给今天和未来的人留下一些文化记忆。

◆《逆行卫士》

抗击新冠肺炎疫情期间,赵恩民看到众多医护人员冲在一线,便用泥塑创作三组作品,将一线人员消杀防疫、核酸检测等场景定格。他说:“咱要不把这些感人的场景记录下来,给年轻人讲讲,以后都想不起来了,就像颳过一阵风一样。”

取土、存放、泡制,需要一整年的时间等待;题材、构思、创作,受泥土属性的限制,这三者之间一旦开始就必须有最终的结果,用时间成长,用瞬间创作,赵恩民的泥塑作品恰似美食的烹饪,这提炼红胶泥韧性与骨架的最佳手法,也是赵恩民用上半生的时间,学习、沉淀,“做我们这一行,过去叫手艺人,也是民间艺人,艺人就要以艺为先,不断地继承、学习、创新,手艺人的坚守必须是耐得住寂寞、耐得住诱惑、耐得住性格。”

玩了大半辈子泥巴的赵恩民,用坚持和创新谱写自己的“泥塑人生”,而创新得出的真正艺术。“祖国的富强、人民的安康、社会的和谐,都是我要记录的内容。”他将不断地用手中的红泥记录下去、传递下去,他手中的火把还要传给尽可能多的人。这是他的社会责任,也是他一生的事业。

为老手艺注入新血液

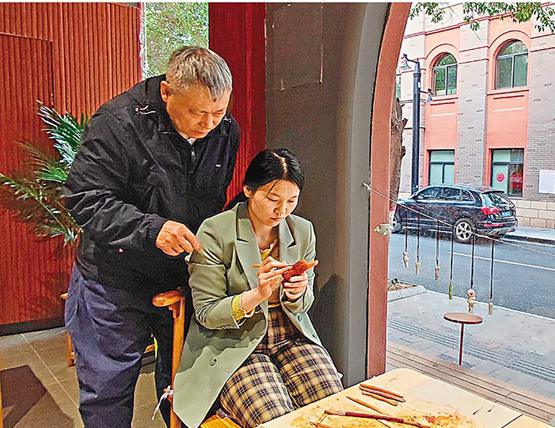

◆赵恩民指导学生创作。

对泥塑的执迷,让赵恩民对于自学成才的痛苦有着更深的理解。为让喜爱传统手工的人能接触、能方便学习到泥塑这门技艺,赵恩民自2006年至2016年自筹资金为千余名残疾人提供泥塑技能培训,近年也开展了一系列泥塑文化进校园、进社区等活动,积极宣传泥塑文化,并与高校合作招收应届毕业生培养非遗传承人。

“我现在的学生,基本都是本科以上学历。老手艺需要注入新鲜血液,我也需要跟着时代奔跑。”赵恩民和年轻人打成一片,心态也变得越来越开放,创作一些动漫人物形象的泥塑,还有一些手办产品。如今,他经常做直播,在镜头前教大家捏泥人,让越来越多的年轻人与传统文化结缘,“没想到这么受欢迎,最高时候观看人数达到七八十万人。”

一捧红泥从开采出来到可以使用,要经历选泥、过筛、沉淀去水、压实渗水、揉搓摔打、装袋醒泥、制作前再次揉搓去湿的全过程,需用上三年左右的时间才能製出一块性质俱佳的好泥;再经过双手的推拉按接与一支竹刀的压刮拉挑,泥塑在反复修改后定型;之后还要在阴凉处晾置,并严格避免水分过度蒸发;最后是将泥塑在窑炉中烧製,预烧半天后逐步升温,在300℃至500℃之间才能慢慢排乾水分,这当中的每个阶段都有干裂甚至烂掉的风险。

制品失败对手艺人的打击是巨大的,但只有具备从头开始的勇气才能成长为真正的大师。泥塑的制作过程对塑造者的心性要求很高,于是他经常教导学生:“泥啊,就像会呼吸、会感受一样,如果你心焦,你手上的干热很快就会让它失去柔韧性,变乾变硬。因此制作塑泥非静气凝神不可。”