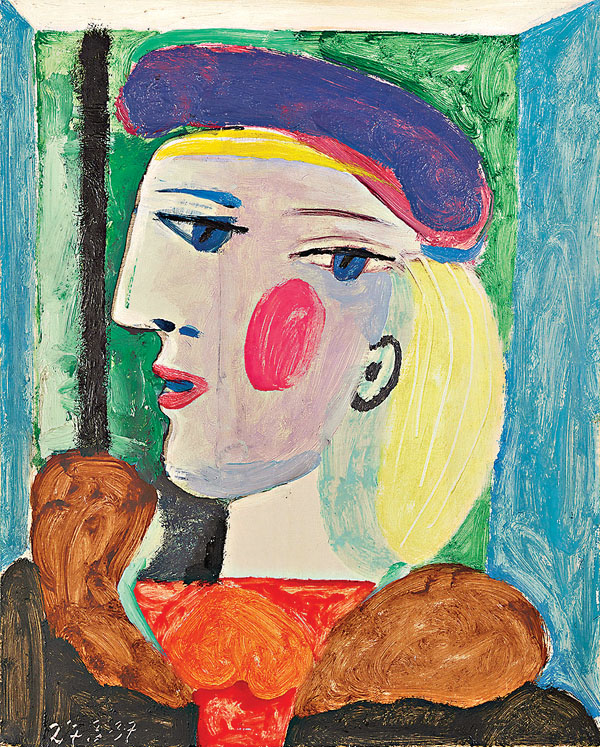

毕加索创作於1937年的作品《戴淡紫色贝雷帽的女子》。

近日艺术界再次带来让人热切期待的作品。跨越两个截然不同的世纪与时空的著名艺术家毕加索(Pablo Picasso)以及草间弥生(Yayoi Kusama)的作品日前来港,并同步在香港展出至4月22日。

展览中,观众可以一睹毕加索四十年来首度面世的肖像画钜作《戴淡紫色贝雷帽的女子》(Femme au Béret Mauve)以及从未曝光的草间弥生的六件早期作品,并从画作中窥探艺术家背后的生活故事。

自毕加索於1937年创作了《戴淡紫色贝雷帽的女子》,画作一直伴随着艺术家直到他的离世。多年以后,一位美国私人收藏家通过毕加索家裏的成员将这幅画作购买,收藏了近四十年从来没有公开过。本次作品《戴淡紫色贝雷帽的女子》面世,不但让大众再次欣赏到毕加索另一经典的笔触,艺术家还将爱人「缪斯女神」玛莉·德蕾莎(Marie-Thérèse Walter)定格於画布中,观众可以在画中探索画作背后的历史背景,以及毕加索生命中的感情生活。

画中写入人生故事

据了解,1937年对於毕加索的艺术生涯相当关键,有着深刻的意义。当年正值内战,也是二战即将爆发的时期,周遭充斥着紧张和焦虑的氛围,其国家西班牙因为衝突而面临分裂,是毕加索个人生命中的一场悲剧。同年,毕加索与妻子奥尔加(Olga)的关係遇上了挑战,在婚姻以外,毕加索亦与玛莉·德蕾莎以及朵拉·马尔(Dora Maar)分别谱写了两段感情关係,甚至和玛莉·德蕾莎诞下女儿。作品《戴淡紫色贝雷帽的女子》中,毕加索用了画笔的尾部给玛莉·德蕾莎的头髮勾勒出线条,让肖像变得更加生动、面孔更鲜明。观众能够在毕加索色彩运用的部分,感受到艺术家当时发放的正能量。以绚丽和光明的颜色挥笔,用来表达毕加索对玛莉·德蕾莎的爱,以及他们之间的喜悦和情慾。

面对生命中种种的变化与戏剧化的历程,显然会影响、且无形中塑造了毕加索日后的画风,无疑玛莉·德蕾莎的存在也成为他主要创作灵感的一部分。根据邦瀚斯印象派及现代艺术环球主管India Phillips形容,三十年代末是毕加索创作的世界和视野最具有自信以及力量的时期,因为他的作品超越了现代主义,真正建立了属於自己的视觉语言。India Phillips还提到,几乎毕加索毕生的所有作品已经很难在艺术市场上再找到,尤其是在二战前后的画作,毕加索因为受到两位情人玛莉·德蕾莎和朵拉·马尔的启发和影响,那段时期的作品无疑是最具价值、最为观众所渴求能够在展览中欣赏到的作品。

罕见草间弥生作品亮相

有「波点女王」之称的日本艺术家草间弥生,为了创作和自由,早在上世纪五十年代独身远赴美国追求艺术梦,而这段时期的作品也见证着艺术家从日本触觉逐渐体现出西方的思想,为日后的艺术生涯奠定了雏形和基础。到了六十年代,草间弥生因为要治病,认识了当时在布朗克斯区的外科医生广濑辉夫,他同时也是当时心脏直视手术及搭桥手术的先驱医学团队成员。广濑辉夫作为当时仅有的两名日本医生之一,他特意为日籍病人提供价格较低的医疗服务,尤其对艺术家更为慷慨,甚至会免费治病。虽然草间弥生和广濑辉夫两人外在的风格不一,但年龄和出生背景相若,也有同样的想法和追求,很快就成了要好的朋友。

而本次在香港就展出其中六件首次出现、历来最稀罕的草间弥生於上世纪五十年代末至六十年代的作品,是当时草间弥生亲身从日本随身带到美国,并作为礼物赠送给医生兼好友广濑辉夫。作品包括:约於1965年的《无题》、《密西西比河》以及《哈德逊河》等画作。其中,《无题》从尺幅相对较大的画布带出多种鲜艳的色彩,带领观众慢慢走进草间弥生的情感世界,亦为日后如《无限镜屋》的系列铺垫了基础;《密西西比河》和《哈德逊河》则以赤色为主调,与同期艺术家的画作和白色格调画风成了一种对比,实属罕有。

草间弥生早期的作品经常重複探索某些特定的主题,这些作品早已被不少收藏家、派别与体系认定为她艺术事业中最重要的一部分。无论是主题「无限网」、波尔卡圆点还是花卉元素,都离不开草间弥生的创作。「早期的作品随着草间弥生的成熟变得柔和起来,让作品也渐渐取得成功。」邦瀚斯战后与当代艺术环球主管Ralph Taylor认为这些画作从一个成功的艺术家中体现了最好的元素。

香港文汇报记者 陈苡楠