央视正在热播的《觉醒年代》,在内地收视率和口碑双丰收。通过央广总台粤港澳大湾区之声等,该连续剧在港澳特区乃至海外华人世界,也引起很大反响。一部叙述中国共产党诞生历史背景的作品,何以引起各界观众的关注?笔者认为,因为她反映的是一八四○年「鸦片战争」以来,一代代志士仁人前仆后继,追求中华民族伟大复兴这一时代主题。\姜舜源(文、图)

从早期「师夷长技以制夷」(一八四二年魏源《海国图志》),到稍后「中学为体、西学为用」(张之洞《劝学篇》为代表)并展开「洋务运动」,到「戊戌变法」、「辛亥革命」,以及「实业救国」、「教育救国」、「科学救国」等各种思潮,目标都是「振兴中华」。五四新文化运动核心诉求──民主与科学,贯穿了振兴中华这条主线,而且酝酿了中华民族命运的转折:经过八十年苦难、抗争,中华大地终於露出未来的曙光,经过新文化运动的风云激荡,结出几方面成果:政治上,一是孕育诞生了中国共产党,一部分五四进步青年走上了新民主主义道路,致力於「改造中国与世界」,如陈独秀、李大钊、周恩来、毛泽东、瞿秋白等,成为中共早期领袖;二是孙中山改组国民党,实行「三大政策」。文化上,在「旧学」、「西学」鬥争中诞生了「新学」:新文学、新艺术、新学术等。

五四运动三十年后、鸦片战争一百年后,一九四九年中华人民共和国成立,中国人民终於站立起来。一年后,站起来的中国人历时三年「抗美援朝」,打败世界头号强国美国侵略军,新中国巍然屹立於世界东方。接着用了不到三十年,初步建成国家的现代工业农业等国民经济体系;一九七八年开始实行「改革开放」,四十年来经济持续高速发展,中国成为世界第二大经济体;在二○二○年完成脱贫之后,进入全面建设社会主义现代化国家新征程。正如习近平主席所说,「现在,我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标」。置身中华崛起的伟大时代,人们很想追根溯源,重温中国现代史发端的五四新文化运动。

爱国主义 优良传统

世界历史风云变幻的剧烈表现,是血雨腥风的战争,但是横亙这变幻之前之后全过程的,常常是深层次的文化较量。十六世纪中期欧洲「文艺复兴」数十年后,明清之际开始了「西学东渐」。一路领先的中华传统文化,面对复兴发展的西方文化,由优越而各有千秋。「鸦片战争」之后,中西文化碰撞加剧。五四新文化运动,是中西文化碰撞的继续并发生转折,先进的中国知识分子,选择了向西方文化张开怀抱,全面接受西方现代文明的成果。一时间西学「完胜」、中学「完败」。《觉醒年代》如实地反映了这一历史事实,但在「历史真实」原则下,客观地表现旧学人物如辜鸿铭、林纾、黄侃,而不是以往的随便否定。像北大解聘了英国教授克德莱,英国驻华公使馆向中国政府提出无理交涉。新学的胡适率北大代表团到公使馆谈判,代表团中旧学代表辜鸿铭,在维护国家尊严上顾大局、识大体,表现得学贯中西。而对於新学人物钱玄同「废除汉字」的激进主张,实际上予以否定;对胡适等人西方文化优越论、对中华文化的非理性贬损,也都予以了历史的审视。

早在纪念五四运动二十周年的一九三九年,毛泽东发表著名的《青年运动的方向》演讲,就明确五四运动的性质是「反帝反封建的爱国运动」,五四运动的核心是爱国传统。五四之后,「新学」、「旧学」很快在保护和发扬中华优秀传统文化方面出现了合作共荣,其典型代表莫过於北京昔日皇宫,南部旧学大本营「古物陈列所」、北部「新学」大本营「故宫博物院」,共存共荣。

民族大义 人间正道

中国共产党的缔造者陈独秀、李大钊、瞿秋白、毛泽东、周恩来、何叔衡等人士,都是五四新文化运动的主将或积极参与者,并对中学、西学都有精湛的造诣。例如毛泽东的政论、古体诗词,周恩来的白话诗、古体诗、话剧表演艺术。早在一九一一年,正在上小学的十三岁少年周恩来,就郑重发出「为中华之崛起而读书」的誓言,语惊四座;一九一七年,赴日留学前夕给昔日小学同学郭思甯赠言:「愿相会於中华腾飞世界时」。振兴中华是他们孜孜不倦的追求。

回顾五四,有一种「悖论」现象,当年高喊「外争国权、内惩(卖)国贼」的个别青年学生,后来在日寇侵华期间堕落为汉奸。这可能是颇富戏剧性,而该剧时间跨度之外的。例如北大政治系学生梅思平,遊行学生们痛打了「卖国贼」驻日公使章宗祥之后,来到东单赵家楼,另一「卖国贼」交通总长曹汝霖家,梅思平第一个放火「火烧赵家楼」。抗战期间此人叛国投敌,历任汪伪政府中央常委、组织部长、工商部长、实业部长、浙江省长、内政部长等要职,气得他十三岁的女儿梅爱文在《浙瓯日报》发表:《我不愿做汉奸的女儿,我要打倒我的爸爸》,最终在抗战胜利后被处死。周作人,《新青年》骨幹,日寇侵华期间出任伪「华北总务委员会」常委兼教育总署督办等要职,抗战胜利后被判十四年徒刑。而曹汝霖在五四后退出政界,投入慈善活动,并创立私立「中央医院」,日寇控制协和医院后,聘请拒与日本人合作而退出协和的林巧稚医生;抗战时公开表示要以「晚节挽回前誉之失」,不在日伪政权任职。「旧学」人士,清代最后一位状元刘春霖,面对日伪当局威胁利诱,声言:「甯为华丐,不当汉奸!」在国家利益、民族大义面前,有良知的中国人,不论新学、旧学、激进、保守,其取态都是一致的,是人间正道。

文化「建设」 文化自信

像政治上有「革命者」与「建设者」之别一样,新文化运动也经历了革命、建设两个阶段。力证旧文化之落后乃至「吃人」之后,更重要的是建设人民大众的新文化。胡适是五四新文化运动无可争议的主将之一,但他后来似乎一直是文化上的「革命者」、「愤青」,甚至成为「民族虚无主义者」、「历史虚无主义者」,并遊走於政界、学界之间,而没有进化为「建设者」,在文学、学术上均无实际建树。钱玄同的「废除汉字」乃至汉语,需要同时替代的语言文字,这显然是不可能的。相反刘半农创制「声调推断尺」,发明「刘氏音鼓」等现代声学实验仪器,对故宫、天坛古乐器测音研究,被公认为「中国音乐考古第一人」。茅盾、郑振铎、叶圣陶等组织的「文学研究会」,郭沫若、郁达夫、成仿吾组织的「创造社」,是「新文学」的实践者。

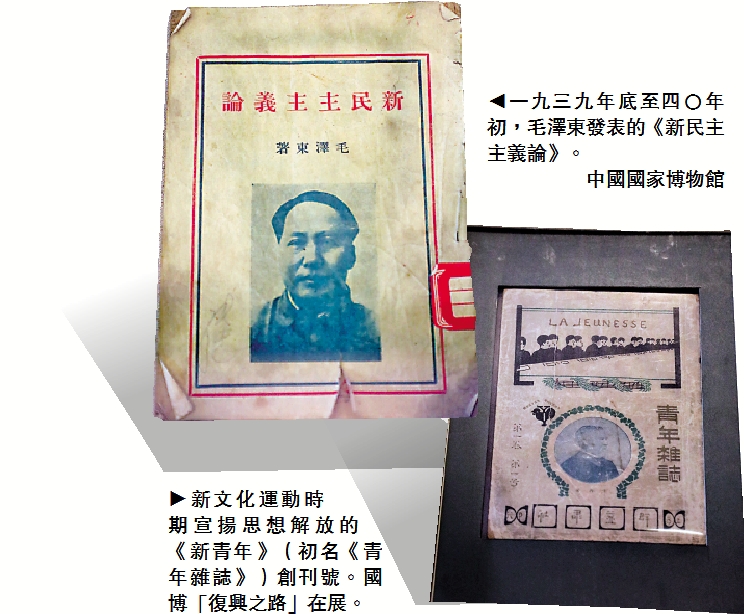

新文化运动的另一支人马──中国共产党人,从文化上的「革命者」很快成长为「建设者」。毛泽东在青年时期,就继承了从汉代到清初学者王夫之「实事求是」传统,在延安时期将其发展为共产党人的哲学思想。一九三九年底至一九四○年初,他又发表了《〈共产党人〉发刊词》《中国革命与中国共产党》《新民主主义论》,提出并系统阐述了新民主主义基本理论,作为新中国的执政纲领。其中包括在新文化运动洗礼之后,「建立中华民族的新文化」;对中华灿烂古代文化,「剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精华,是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件」,后来相继提出「古为今用、洋为中用」等科学方针。习近平在此基础上提出「推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引」。视对中华文化的「文化自信」,为「四个自信」的基础。

「进京赶考」 礼遇耆硕

新中国建立前夕,毛泽东把进北京形容为「进京赶考」。以往人们理解为对执政能力的考验。笔者认为,精研中华文化「文治武功」历史的他,更深层次地体会到,从此是对执政党「文治」能力的考验,真的就是天下精英进京「大考」。继承中华民族优秀文明成果,代表着当代先进文化,才是能治理这个国家的时代精英。总理周恩来,对爱国老人、一代文化宗师朱启钤的礼遇,回答了这个问题。

朱启钤(字桂辛,尊称朱桂老)历经北洋政府和南京政府,曾支持袁世凯复辟帝制。但他创立了中国第一个国立博物馆──古物陈列所;组织北京城保护与近代化建设;创立「营造学社」,开闢中国建筑科学研究和保护,培养出梁思成、刘敦桢、张镈等一代建筑学家;致力於古代织繡等文物保护研究等等。对保护中华文化做出巨大贡献。周总理到朱启钤家看望老人家,老人家命家人上茶,警卫人员按规定示意不要,但年近九旬的老人家留意不到,仍催促上茶。周总理自己走到茶几前,端起茶来喝下去,并约了改日再来府上,品尝美食家朱桂老家厨师的「私房菜」。「尊老敬贤」,身体力行,传为佳话。

(作者为北京市档案学会副理事长、北京博物馆学会学术委员会主任、ISO 34300历史纪年国际标準中国专家组成员、中国国家博物馆研究员)