(大公报记者唐瑜、李阳波)二〇二一年是中国近代新闻事业奠基者、“新记”《大公报》创始人之一张季鸾逝世八十周年纪念。大型纪实广播连续剧《报界宗师张季鸾》日前在中央广播电视总台中国之声首播。

作为时下少有的以“老一辈报人”为题材的作品,该剧被列入“二〇二〇年度陕西省重大文化精品项目”。广播连续剧《报界宗师张季鸾》共七集,从张季鸾辛亥革命回国进入《民立报》开始,一直到病逝重庆,归葬西安。其间通过一个个生动的故事,全面展现了“癸丑报灾”时评怒斥袁世凯、起草《临时大总统就职宣言》、中国近代报业史上第一份新闻专电、创立“新记”《大公报》、“三骂”吴汪蒋、范长江《中国的西北角》出版、西安事变等重大历史事件,以及《大公报》在那个特殊时期的重要使命和重要作用。

张季鸾,陕西榆林人,一九〇五年官派留学日本学习政治经济学,其间接受同盟会先进思想,立志改变中国满目疮痍的现状。一九一一年辛亥革命爆发,张季鸾迅即回国,由此开始了他文章报国的跌宕人生。

弘扬季鸾精神启迪后人

该剧创作团队强大,剧本由内地知名广播剧编剧、丝路之声广播剧创研基地主任殷满仓和知名广播剧编剧宋士斌联合创作,导演则由国家一级导演、著名演播艺术家王波担任,同时聚集了一批活跃在内地广播界的演员。

“这部剧创作历时近两年,不仅先后多次赴陕西榆林张季鸾纪念馆调研、收集素材,同时在北京召开高层次研讨会,广泛听取和吸纳各方意见和建议,其间先后五次修改剧本。”殷满仓告诉记者,张季鸾是中国近代新闻事业的奠基者之一,为我国近代新闻事业发展作出不可磨灭的杰出贡献。其终身秉持言论报国思想,以文为旗,以笔为枪,在中华民族生死存亡时期,奔走呼吁,言论救国,表现出一代报人心忧天下、救国图强的爱国情怀。他为国家、为民族、为事业作出的贡献和表现出的精神成为永远的宝贵财富。

殷满仓表示:“作为一位文艺工作者,同时也是一名媒体人,我们有义务、有责任,深入发掘、整理和展示先生有关史料,通过广播剧的形式研究、传承和弘扬先生的崇高精神,启迪和教育后人铭记历史,爱国爱民,开拓进取。”

激励媒体人“铁肩担道义”

陕西传媒界人士张女士表示,张季鸾被誉为“报界宗师”,其在报业生涯中始终坚持以文章报国,积极为国家和民族奔走呐喊。尤其是主政《大公报》期间,提出的“不党、不卖、不私、不盲”四不办报方针,成为中国乃至世界新闻史上的经典。

她说:“听完第一集,我便被深深吸引,纪实广播连续剧《报界宗师张季鸾》的播出,似乎把听众又带回了那个风云变幻的年代。从张季鸾先生的身上,我们深切地感受到了一代报人文章报国的气节,也感动于先辈们为中华民族伟大复兴所作出的不懈努力。”该剧激励更多的同行在自己的岗位上“铁肩担道义,妙笔著文章”。

《报界宗师张季鸾》由香港大公文汇传媒集团西北新闻中心与中共陕西省委宣传部、陕西省广播电视局、中共西安市委宣传部、丝路之声广播剧创研基地共同出品,陕西新动向传媒股份有限公司、西安洪源玖运影视文化传播有限公司联合录制。该剧十二月六至十一日在中央广播电视总台中国之声首播,之后将择机在其他平台播出。

起草《临时大总统就职宣言》

一九○一年,由于父亲病逝济南,不满十三岁的张季鸾随母亲及妹妹,千里迢迢扶着父亲的灵柩回归榆林。回到榆林后,张季鸾先是入学榆阳书院,后又拜学礼泉烟霞学堂,师从中国近代最后一位关学大儒刘古愚。求学期间,张季鸾深受刘古愚砥节砺行的影响,从而打下深厚的文学根基。

一九○三年,张季鸾入陕西三原宏道书院求学,与于右任成了同窗。一九○五年,张季鸾被清政府选中,成为八千多名官派留学生中年龄最小的一位。留日期间,他加入刚刚成立的中国同盟会,章太炎、陶成章等一大批革命志士陆续走进他的视野。在这一时期,由陕西籍留学生创办的进步刊物《夏生》上,张季鸾便以广博的学识和恣肆的文笔而在留学生中小有名气。

发中国首封新闻专电

一九一一年,从日本回国的张季鸾应邀来到于右任创办的上海《民立报》担任记者,正式开始了自己的报业生涯。其间他撰写的《袁世凯》和《呜呼弓与狗》两篇短评言辞犀利、直中要害,遂成袁世凯心腹大患,屡遭袁党追捕。对于张季鸾这一时期的文字,于右任曾称其「英姿卓识,天宇开张」。

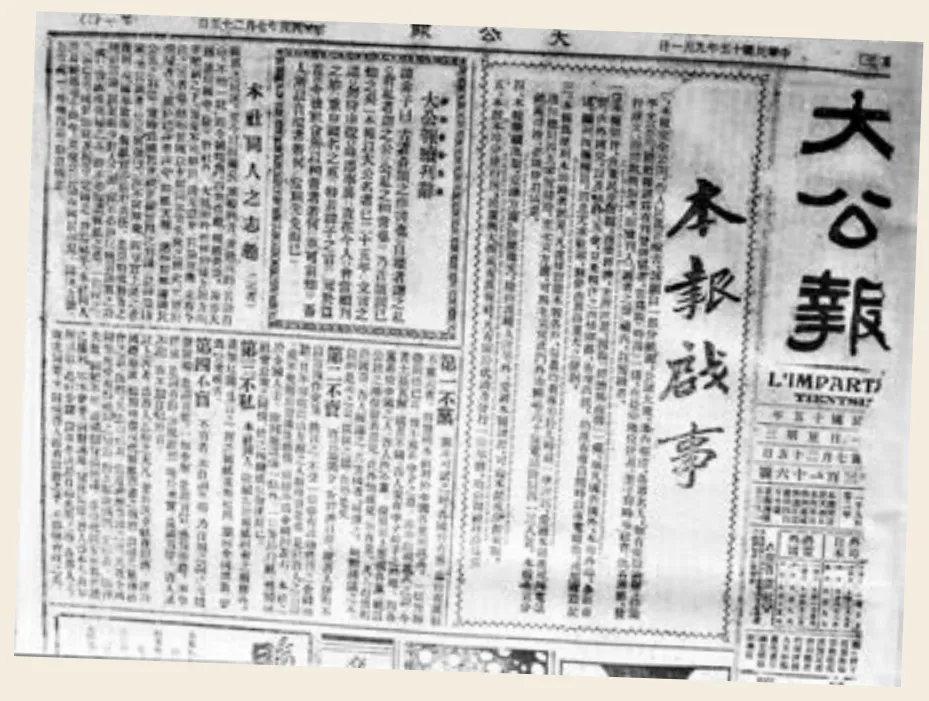

张季鸾(前排中)在《大公报》报馆工作情景,在张季鸾纪念馆内“再现”

随后,南京国民政府筹建,经于右任举荐,张季鸾又进入总统府担任秘书一职,受到孙中山的赏识,负责起草了《临时大总统就职宣言》。中华民国宣布成立当晚,张季鸾就将这一消息向上海《民立报》拍发电文,这也成为中国新闻史上第一封新闻专电。

张季鸾曾与于右任、李仪祉一起被誉为「陕西三杰」,在主笔《大公报》十五年里,张季鸾先后撰写社评三千多篇,开创了《大公报》新纪元。其以独立的思想,自由的精神,文人论政,言论报国,团结抗战,功在国家,成为中国报人的典范,被尊为「报界宗师」。《大公报》也成为当时中国舆论重镇,造就了一批有风骨的中国报人。

「三骂」闻名天下

一九二六年,张季鸾与吴鼎昌、胡政之接办《大公报》,张季鸾任总编辑兼副总经理,并提出「不党、不卖、不私、不盲」的「四不」办报方针。此时的中国政局剧烈变动,面对粉墨登场的各方权贵和军阀,众多报人选择三缄其口,而张季鸾却端起大笔,将笔锋刺向政治舞台中央的风云人物,于是便有了中国新闻史上脍炙人口的「三骂」:一骂不可一世的吴佩孚、二骂卖国贼汪精卫、三骂炙手可热的蒋介石。

张季鸾墓园前的雕像及《大公报》报纸浮雕

抗战期间,在民族存亡之际,张季鸾与《大公报》同仁将社评重点放在宣传救国图存方面。国难当头,张季鸾曾说,《大公报》不能在日寇包围下窒息而亡。于是,这张承载着中华民族独立精神的报纸,开始了「流亡」之路,上海、汉口、重庆、桂林、香港等地,都留下了《大公报》的足迹。由张季鸾主持笔政的《大公报》以笔为枪,为抗战胜利作出巨大贡献。一九四一年,《大公报》获得美国米苏里大学新闻学院颁发的「新闻事业杰出贡献荣誉奖章」。

战乱中颠沛流离的生活,再加上高负荷的工作压力,使得长期身患疾病的张季鸾,于一九四一年九月六日在重庆与世长辞,享年五十四岁。一九四二年,应家属及陕西各界人士请求,张季鸾葬于陕西西安南郊,十万各界人士参加葬礼。二○一四年八月十三日,张季鸾的遗骨终于回归故里,安葬于榆林的季鸾公园。