红色收藏家傅伯瑜侃侃而谈中共党史

大公网讯(傅春桂)煮野菜的锅、打草鞋的工具、强渡大渡河时的冲锋号、朱德用过的电话、长征途中给毛泽东理发用过的理发工具。……当傅伯瑜打开“中国工农红军长征展厅”那扇玻璃门,整间屋子里,跃入眼帘的都是长征时期红军用过的物件。

“皇凤楼”是傅伯瑜建的私人博物馆,陈列着30多年来收藏的近500万件红色藏品,其中有较为重要的苏区革命史料、毛泽东文献及他的一些像章、长征途中的物件等。有几件罕见珍品,称得上镇馆之宝:一件是堪称世界上最小的金质毛泽东微型像章,直径0.18厘米,其中的毛泽东头像只有0.03×0.06厘米,要借助放大镜才能观赏到头发,眼,鼻,嘴;一件是开国大典时毛泽东一共做了四套衣服,其中有两套由毛主席的卫士长李银桥收藏,李银桥委托自己的儿子将其中一套捐赠给了博物馆;一件是万里长城羊皮画。

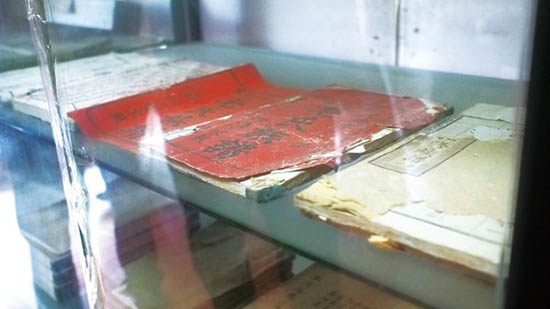

4.88米×2.1米,两边有对联,都是用羊皮拼成。据说是上个世纪五六十年代我们国家赠送给某国的国礼;一件是毛泽东瓷像。以挂在北京天安门城楼的毛泽东标准像为蓝本,1977年9月9日在江西景德镇出窑。最珍贵的还是一本1944年版的“毛选”。傅伯瑜每天都呆在博物馆里,为这些宝贝掸尘、擦拭、整理归类。

这是他花33年时间收藏到的,走遍了千山万水,历尽了艰辛坎坷。64岁的傅伯瑜是个守着“故事”的人,每当等来懂它们的或者想要了解那些历史的人,他就一甩平时的严肃,非常认真地讲述长征途中每个物件匹配的故事。

神奇的皇凤楼

在长沙西南的暮云镇牛角塘村,有一处风景优美秀丽的皇凤坡,皇凤坡上,傅伯瑜的红色博物馆就建在此地,取名皇凤楼。

傅伯瑜(左)亲自担任讲解员,为参观客介绍馆内藏品

2020年6月的一天,应傅伯瑜馆长的邀约,我们一行人到了皇凤楼前。门前右侧,有一块巨大的显示屏正在播放有关毛泽东及红色征途中的故事;正门两侧悬挂着两块醒目的牌匾。一块上写着:湖南红色档案馆,中共湖南红色档案馆支部委员会;另一块则写着:全国道德教育湖南示范基地,中共湖南省纪律检查委员会廉政文化教育基地。

皇凤楼是一座古色古香的四合院式建筑,掩映在苍翠中,青砖青瓦,亭台楼阁,依山迤逦,错落有致。庭院很深,初入略显局促,拾台级走上主坪后,视野立即开阔起来。除错落有致的房舍外,吸引眼球的是一辆黑色加长红旗小轿车。工作人员介绍,这台轿车是毛泽东上世纪五六十年代回湖南时坐的座驾。是傅伯瑜花了80万从一个民间收藏家哪里淘来的。

走进皇凤楼内,打开“敬奉堂”的大门,眼前的景象令人大吃一惊:这是一个“红色”的世界。老式留声机上缓缓转动着老式黑胶唱片,播放的是毛泽东在开国大典上的声音,迎面陈列着一尊高大洁白的毛泽东全身石膏像, 两边宽大的墙壁上,各悬挂着巨幅的毛泽东像绣品,以及用紫红色天鹅绒衬底、大大小小的毛主席像章装饰的红五星、红太阳、红心和“为人民服务”、“毛主席万岁”等珍贵文物。

北侧三间房内,摆满了大大小小的毛泽东铜像,南侧三间房子内,分别陈列着毛泽东用过的物品:加密电话、理发的剪刀、牙灰盒、水壶、衣物、笔砚……进入左边的二楼,是抗日战争纪念馆,收藏了南京大屠杀中日本法西施用过的军刀,赵一曼生前用过的物品。而在右边的二楼上,是反贪腐纪念馆,陈列的是70年前公开的和未曾公开过的共产党惩治贪腐的档案……

在傅伯瑜的引领下,我们一行人左拐,右拐,过厅,入室。在一个个大大小小的厅堂间、回廊里、阳台上,细心端摩毛泽东时代的有关的藏品,有些还是孤品,无法复制。

约两小时后,我们走迷宫般一样参观完了他的红色收藏,来到茶室落座。环视这个洁净雅致的空间,满目还是毛泽东时代的字画、绣品、瓷器。再看眼前的傅伯瑜,依然安静平和,从从容容地为我们沏茶。只有谈话切入他的红色收藏,他的话才渐渐多了起来,讲起他的一件件藏品的来龙去脉,如数家珍。还不时起身到他的起居室抱过来几件“宝贝”来展示。

追寻“红色”之恋

我与傅伯瑜有过十年的交往,第一个写他文章的人就是我,那时,他在一家企业做厂长。后来阴差阳错,我们成了同事,直到2004年我们分开。我俩有某些相似之处:都姓傅,都来自农村,都是毛泽东的崇拜者,都在北京呆过,都是当了十八年兵的老兵。

毛氏族谱

傅伯瑜是江西人,比我大八岁,凭我掌握的信息,他是一个很成功的企业家。他曾对我说,他之所以对毛泽东充满着深厚的感情和深深的崇拜,还是源于对历史的感悟和对红色文化艺术的探索,更是因为对一代伟人的敬仰。从上世纪80年代初,他就迷上了红色收藏。他告诉我的朋友们,他的企业是为高速公路修护栏。那时,他的护栏修到哪儿,他的红色收藏就搞到哪儿。到后来,随着经济实力不断增强,基本上哪里有和毛泽东有关的纪念品,他就去哪里。“通过30多年的努力,我所收集的藏品有500多万件,其中关于毛泽东的藏品就占了三分之二,几乎囊括毛主席的生平了。”傅伯瑜欣慰地说。

“我几乎跑遍了大半个中国。”傅伯瑜说。1990年代,傅伯瑜的高速护栏工程到了河北,他打听到河北西柏坡有位蔡姓老人收藏了一枚很特别的怀表,这枚怀表里边隐藏着锤子镰刀徽印,是列宁·托尔斯基夫在1919年3月委托维经斯基交给李大钊和陈独秀的,这是中国共产党的第一枚徽印。

“这枚徽印拿到手很是艰难,我找到蔡老头,可他怎么都不肯给我。”傅伯瑜记得他怎么说蔡老头都不肯给他,经过多次交流,蔡老头提出要去傅伯瑜的老家看看,看他到底是不是真的红色收藏者。“他那么大年纪了,我问他是坐我的车还是坐飞机,后来他坐我的车从西柏坡到江西,看了之后,才肯给我。”傅伯瑜用较为珍贵的东西以物换物,才从这位老人手里拿到这枚印章,老人还反复叮嘱不能流失了。

他在修筑高速护栏过程中还结识了不少藏友,大家互相交流消息。上世纪八十年代,傅伯瑜听说著名将领陈光的孙子陈大毛留着祖父当年长征时期的腰带,他立马前往栗源镇找到陈大毛,收藏这条腰带,“陈光的孙子告诉我,这条腰带意义非凡,他祖父在1934年10月参加长征,为红一军团第二师师长,先后多次率部掩护大部队冲破四道封锁线,那时候一颗子弹射中他腰带,被腰带锁扣将子弹弹了回去,陈光才有惊无险。”

“毛氏族谱一修至五修也是我从广东韶关收集回来的,毛泽东在湖南省立第一师范上学的同学录是我1983年在广东做工程的时候从广州收购的,我这个博物馆里很多东西都是随着工程做到哪里就在哪里收藏回来的,后来慢慢积累了人脉,很多人互相提供消息,才有这么多东西。”傅伯瑜总是强调,历史是一面镜子,这些随着他做工程收集回来的红色藏品能反映当年的故事,他觉得自己这么做是有意义的。

收集毛选孤本谈判80多天

傅伯瑜在博物馆里专门设置了“中国工农红军长征展厅”,进入这个展厅,湘江战役、通道会议等字眼在墙上凸显。傅伯瑜走到一个冲锋号之前,“这是东湖干休所一位老红军捐赠的,他现在107岁了。”拥有这把冲锋号的老红军叫张生荣,12岁参加红军,起初为勤务员,后来分配到司令部号排学吹号。1934年10月,红军开始长征,他刚满15岁,带着军号义无反顾走完全程。1935年5月25日凌晨,刘伯承、聂荣臻指挥红一团开始强渡大渡河,张生荣冲到队伍最前方拿起冲锋号吹了起来,并看着红军的17勇士渡过了波涛汹涌的大渡河。

“这个鼎锅是我从隆收回来的。”傅伯瑜指着一个玻璃柜中的鼎锅说。他的记性非常好,随口便说起了关于鼎锅的故事:1935年12月,红六军团路过湖南隆回县大沙江村的时候,向肖代造家借用做饭的鼎锅,饭后与敌方发生遭遇战,红军战士仍冒着生命危险将这口锅送了回来。

珍贵的红色档案

1997年,傅伯瑜在成都做工程,他整天戴着红色徽章,很多人不解,有一个人忍不住发问,问他为什么要每天佩戴这枚红色徽章,他把缘由告诉了他。时间久了两人也就彼此熟悉了。有一天,这人悄悄跟他说,要给他看样东西。“我当时并不知道他也是搞收藏的,只是跟着他去看,当时就把我看傻眼了,是毛选孤本。”这本《毛泽东选集》是第5卷,1944年5月由邓拓主编并出版,那时候毛泽东在延安写完此书,可延安买不到纸张和油墨,为了能将书出版,当时用麦秆、玉米杆、稻草打成浆制成纸张,又用锅底灰调制成油墨才印出这本书。更难得的是,这本书在那种条件下居然还是绸面的。另外,这本书上还有“锡三”字样,是阎锡山的签名,定价为300元。“这个三字是指阎锡山当时统治的三个省。我看这么珍贵的东西,就跟他谈判,他要价非常高。”谈及此处,傅伯瑜很激动,他告诉我花了80多天时间,最后用一件非常珍贵的藏品以物换物才将这本书收集到手。收集到这本书后,他就用樟木恒温箱保存,目前这本书已经列入国家非物质文化遗产红色珍宝书。

收藏的第一枚党章是在河北西柏坡一名藏友手里淘来的,当他知道有这么一枚党章时,他连夜从湖南赶往河北说出高价收购,可藏友当场拒绝。无奈之下,他又返回湖南,从家中拿出一幅珍藏多年的毛泽东绣像,又赶往河北藏友家中,经过几番辗转才拿到这枚党章。藏友告诉他,这枚党章是在浏阳市永和镇石江村的李家大屋发现的。回到湖南后,他查阅大量的史料后才知晓,1930年8月23日,毛泽东、朱德率领的红一军团与彭德怀、滕代远率领的红三军团在浏阳会师,两军整编成立中国工农红军第一方面军,共4万余人,李家大屋正是红一方面军成立之地。后来经过中央党史馆专家鉴定,确认这枚党章是中国共产党的第一枚党章。

更好的传承红色精神

近几年,这个有点偏僻的红色博物馆很热闹,各地的人慕名前来参观,有老红军,有离休干部,有政府领导,有企业高管,有中小学生……傅伯瑜从办公桌上拿出了一叠“参观函”,我一看有党政机关的,有军队的,有香港和澳门的,还有从海外来的。“今年上半年,我已经接待了近3万人了,我得每天掐着时间做事才能忙得过来。”傅伯瑜介绍来参加的人群。

参观最多的还是中小学生。傅伯瑜告诉我,每个月,他都要和学校联系,安排几批学生来馆参加。一般都是傅伯瑜派出专车,这了这些孩子,傅伯瑜专门购置了车辆,先将学生接来,傅伯瑜亲自替学生讲解,免费安排吃了中饭,再将孩子们送回学校。他说:“我的每一件藏品都是无法用价钱去衡量的,是历史沉淀留给我们的精神财富。现在的年轻人,不少人不太了解或者忽视了那段艰辛的岁月,我想通过建红色收藏馆,免费向社会开放,帮助现在的年轻人了解历史,明白今天幸福生活的来之不易。”

凡是来参观的个体或单位,不管来多少人,傅伯瑜都免费招呼饭菜,问他为什么要这样做,傅伯瑜回答:“能来我这里的人,首先是肯定我博物馆的价值,一餐饭菜,值多少钱。”

每年,傅伯瑜都要自掏腰包200多万元,这些费用用于人工工资,藏品保养,水电,接待。其中,最大的开销还是人工工资。

傅伯瑜博物馆现有职工10多人,其中安保人员占了一大半。员工包食宿每月工次4000至6000不等。仅工资这一块一年要100多万。

傅伯瑜收藏的中国第一台红旗轿车

傅伯瑜做事追求精益求精,他对接待工作要求很高。早几年,他六年里分六批送了近二十人去北京毛主席纪念堂培训,虽然培训费用相当高,他还是自费送他们去。可是,培训一批走一批。问他为什么会留不住人,傅伯瑜解释说:“我五年前曾做过一个规划,要将博物馆扩大到500多亩地,做成中国最大的民间博物馆。可是,五年过去,扩馆的事遥遥无期,这些小青年们,看不到希望,就一个一个都走了。”

傅伯瑜做梦都想把博物馆扩大,在他的规划中,想将他的藏品分不同时期不同版块陈列,还要将红军时期的一些著名历史事件分别陈列出来。可是,因为土地规划问题遇到了瓶颈。一等,就是五年。傅伯瑜很是着急。

“杭州市政府正在与我洽谈,他们很想我搬到杭州去。”傅伯瑜满怀信心说。