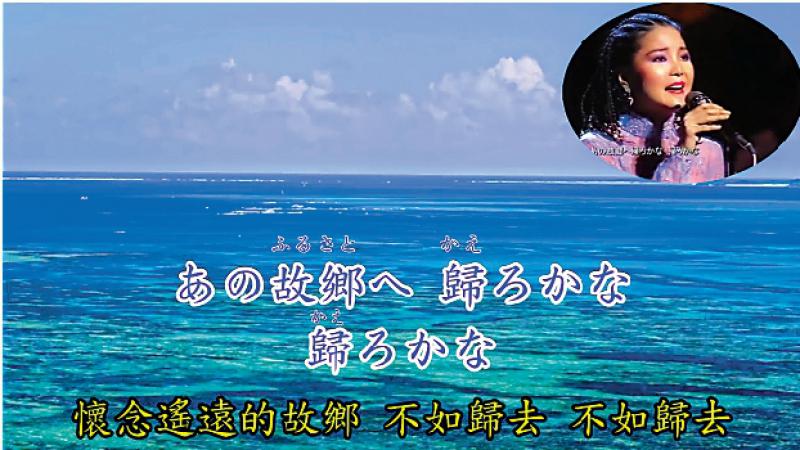

邓丽君曾於上世纪八十年代演唱过《北国之春》 资料图片

「亭亭白桦,幽幽碧空,微微南来风……」《北国之春》大概是中国人最熟悉的日语歌,从八十年代初开始在中国家喻户晓,流行至今。这首歌为何如此长盛不衰呢?

我对J-pop一向不是很感冒,但特别喜欢听「演歌」,《北国之春》就是一首演歌。说来,演歌在上世纪六十年代到九十年代的日本也是风靡一时的流行音乐,当时每年元旦前夜的「红白歌会」,演歌佔了大半。它糅合多种日本传统唱腔和声乐表现技巧,将战后新时代日本人的思慕与孤独感纯淨化、极限化。有些演歌词采华美,曲尽委婉,有些在高潮部分歇斯底里、鬼哭狼嚎,令人寒毛倒竖后却浑身舒泰,是非常「日本」的一种歌曲类型。

《北国之春》歌唱的游子思乡之情,能在全世界的人包括中国人心中引起共鸣。「思乡」在《北国之春》中有特定的地理和社会背景。歌词中的主人公所思念的「北国」,一般而言指的是日本「北陆地方」(新潟、富山、石川、福井四县)或「东北地方」(福岛、宫城、岩手、青森、山形、秋田六县),也可以包括长野、北海道这些寒冷或多山之地,总之是在东京、京都等大城市以北,日本人心目中的「山地」或「农村」:寒冷、贫穷、闭塞。日本的城市化进程从一百年前的大正时期(一九一二至一九二六)开始,在第二次世界大战后加速。

据夏威夷大学人类学家Christine Yano在《思慕之泪》(Tears of Longing)一书中的统计,二战前日本尚有百分之六十的人口在农村,一九六一年时降到百分之四十五。康奈尔大学学者Robert Smith在以香川县某乡村为研究对象的著作《发展的代价》(Kurusu:The Price of Progress in a Japanese Village, 一九五一至一九七五)中统计,从一九五○年到一九七五年,日本农村人口佔总人口的比例从百分之六十二降为百分之三十;从一九七○年到一九七五年的五年间,务农人口减少了二百五十万(百分之二十三点六)。农村人大量湧入城市,在霓虹灯下独自打拚。游子的乡愁、孤单、别离之情就成为日本大正时期以来流行歌曲的一大主题。

演歌歌词吸取了传统诗歌的手法,善於通过描绘自然景物来表达美丽和哀愁。《北国之春》中,故乡是纯淨化了的:山川、草木、家人、静谧的生活都长年不变,与都市大相径庭。歌词中的主人公移居城市,到四五月间,想起寒冷的北国此刻也应是春天了。恰在这时,他收到妈妈寄来的小包裹,於是想起故乡的白桦林、独木桥、溪流、朝雾、盛开的鲜花以及仍旧留在故乡的母亲、父兄、多年不见的爱人。这裏要指出的是,第一段歌词末尾的中文翻译有误。中译是:「城裏不知季节已变换,妈妈又在寄来包裹,寄来寒衣禦严冬。」日语原词直译是:「『在都市大概不知季节吧』,母亲寄来的小包裹如是说。」

可见原文并未说母亲寄来了什麼,更没有「寄来寒衣禦严冬」,这一句是译者为凑音节而加上去的;而且「北国」都已是春天了,主人公所在之地怎可能是「严冬」,哪裏还需要「寒衣」?译者吕远先生曾就此句作过说明,但并没有解释清楚,好在并不影响歌词大意。

《北国之春》在中国受欢迎的另一原因是它的曲调听起来太「中国」了,据说竟有中国人误以为它是一首中国歌曲。在我听来,日本歌曲的曲调可大致分为三种:受中国传统音乐影响很深的大调五音音阶(现代记谱为do, re, mi, so, la),日本特有的小调五音或六音音阶(如传统歌曲《樱花》、滝廉太郎的《荒城之月》),以及受战后美国摇滚乐、爵士乐影响的全音阶(diatonic)。凡是如《北国之春》一样以大调五音音阶写出的歌曲,中国人听起来都会感到亲切熟悉。

我也曾长期以为蔡琴翻唱的《月光小夜曲》是中国五六十年代的时代曲,后来才发现是日本着名作曲家古贺政男的作品。邓丽君翻唱的不少日本歌曲如《又见炊烟》、《山茶花》、《星月泪痕》听起来也都很「中国」。中日两国历史上交流频繁,相互学习、影响,以致如今在文化、艺术等诸多方面难分彼此,正是「明月何曾是两乡」。

《北国之春》的作曲远藤实是东京人,一九四三年因战争疏散到新潟县;作词的井出博正是长野县人,歌唱家千昌夫是岩手县出身,后成为远藤实的学生。词、曲、唱三者都与「北国」有渊源,所以歌曲中无论景物描写还是思乡之情都不是虚拟架空的。

一九七八年《中日和平友好条约》签订,中日关係进入蜜月期。一九七九年《北国之春》在日本大红大紫,几度在红白歌会的舞台上演唱,於同年底被不失时机地介绍到中国。中国的城市化进程恰在此时开始加速,《北国之春》於是以中国人熟悉的曲调、中国人能感同身受的歌词,在中国家喻户晓。

演歌的主题通常是「思慕」:对家乡,对留在家乡的母亲,对远隔云端的爱人,对不伦之恋的他或她。这些思慕的对象或因山川阻隔,或因「义理」之限,都可望而不可即,令歌词的主人公摧心断肠。日本文化中,偏又有在隐忍中品味苦痛的特色,所以Christine Yano说日本是一个建立在痛苦之上的国家,无论在爱情、工作还是家庭中,日本人都默默接受命运安排,被动地忍受痛苦。而将这样的痛苦化为晶莹珍珠的就是演歌。

《北国之春》每段歌词最后一句的自问「回到故乡去吧?」其实也是折磨世界各地游子的恼人问题。因为凡是远离故乡多年的人都知道,故乡只是一个旧梦,一段回忆,只可远观,但我们都再也回不去了。