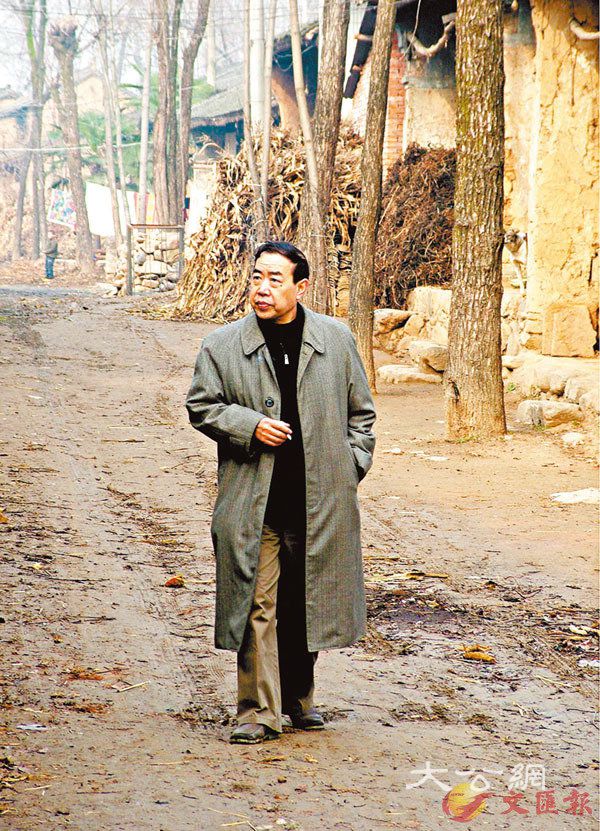

贾平凹被誉为是中国当代文学界产量最高的作家

追忆往昔 致敬时代 聚焦女性

茅盾文学奖获得者、著名作家贾平凹,被誉为中国当代文学界产量最高的作家,自1987年第一部长篇小说《商州》出版,他便以平均每两年一部的速度,推出一部又一部的长篇经典。2020年9月,作家出版社正式推出贾平凹长篇小说新作《暂坐》和《酱豆》,这也是贾平凹创作的第17部和第18部长篇小说。在谈到《暂坐》时,贾平凹称其可能是自己70岁前的最后一部长篇,而关於《酱豆》,他则将其定义为是一部「写给自己的小说」。

文:香港文汇报记者 李阳波 图片由受访者提供

在今年疫情之前,贾平凹最新的长篇要算是2018年出版的《山本》。这部小说通过全景式宏伟视角,不仅诉说了秦岭深处一场命运与人性交织、苦难与超脱并存的历史大戏,同时也用较多的篇幅,对秦岭裏的草木鸟兽进行了详尽的描述,是「一本带故事的秦岭志」。而此次出版的两部新作,一改《山本》乡土题材的风格,不仅首次将笔触深入到现代都市女性生活,同时「贾平凹」也作为小说人物在另一部作品中出现,这样的尝试也被很多评论家称为是贾平凹长篇小说艺术上一个新的突破。

《暂坐》则是贾平凹的第二部城市小说,也是首部真正意义上的都市女性视角小说。《暂坐》以西安城为背景,讲述了一群独立奋鬥的都市女性在心灵上相互依偎的故事。以生病住院直到离世的夏自花为线索,以「暂坐」茶莊的老闆海若为中心,刻画了红楼群芳般的众生相。

谈到这部小说的创作灵感,贾平凹坦言来源於自己常去的一家茶室。而在〈后记〉裏提到创作缘起时,贾平凹亦说:「茶莊在的那些年,我每日两次都在那裏喝茶,一次是午饭前,一次是晚饭后。喝到了好茶就只能再好,不能将就,我已经被培养成喝茶『贵族』了,茶莊却搬走了。突然就有了写《暂坐》的念头。」

在《暂坐》讲述的故事中,无论是主角还是配角,这些都市丽人神秘而美丽,聚散往来之间,既深深吸引人,又令人捉摸不透。而茶楼裏的世态炎凉也如同社会的缩影,环环相扣的命运则展示着人物的生存状态和精神状态。「这一次的写作仍是日子的泼烦琐碎,只是藉那众姊妹之口和眼,看得到茶艺、书画和古玩的美,悟得出上至佛道下至生活的智慧,然后写出众生之相而已。」通读整部小说,在大巧若拙、余味无穷的文字背后,彷彿作者就在茶莊楼上,慈悲而关切地看着:人生短暂,且来小说裏坐坐。

评论家王春林说,正如同在浩大的宇宙时空面前倍感自身的渺小,陈子昂因而发出「独怆然而涕下」的感歎一样,贾平凹借助於《暂坐》中那一群城市白领女性的故事所传达出的,其实也正是人生太过短暂,整个过程差不多也就相当於到这个被命名为「暂坐」的茶莊坐着喝了一会儿茶的模样。「人生终归不过是一个『暂坐』的过程而已。」

回顾创作历程的「生命之书」

另一部长篇新作《酱豆》,故事以《废都》的修订再版为开端,回顾了贾平凹创作《废都》前后的心路历程及出版后的境遇。《酱豆》的故事,被贾平凹称为「无一事没有出处」,小说虚实结合,「贾平凹」作为小说人物出现,重塑了《废都》创作的时代背景,抛出了一个有血有肉的「贾平凹」形象,也抛出了自己对时代的探究、对人性的拷问,十分发人深思。

虽然在贾平凹的长篇小说中,《暂坐》排位17,《酱豆》排18,但严格意义上《酱豆》的「诞生」却要早於《暂坐》。「《酱豆》比《暂坐》的草稿早,《暂坐》却先在刊物上亮相。」贾平凹曾表示,「早知灯是火,饭熟已多时」,《暂坐》走的是电影节大厅前的红地毯,《酱豆》从后门悄然去了会堂。

《酱豆》被称为是贾平凹的生命之书,是一部贾平凹写给自己的小说,是作者对往昔的追忆,也是对时代的致敬。贾平凹在题记裏写到:「写我的小说,我越是真实,小说越是虚构。」 贾平凹说,之前自己所有的长篇小说写作,桌上都有收集来的一大堆材料,或长之短之提纲类的东西。而《酱豆》没有,根本不需要,一切都自带了,提起笔,人呀事呀,情节场面就在眼前动,照着写就是了。「《酱豆》的修改誊抄是在新冠肺炎疫情期间,每顿抓一把米做乾饭或稀粥,菜已经很少,一日三次的连花清瘟胶囊必须保证,三个月的自我隔离,外边世界有毒,我也有着,把它写出来了,就是一场排毒。」

《酱豆》创作的顺畅,也得益於贾平凹多年的笔耕不辍和对写作癡迷的爱。「我是太热爱写作了,如鬼附体,如渴饮鸩。一方面为写作受苦受挫受毁,一方面又以排洩苦楚、惊恐、委屈而写作着,如此循环,沉之浮之。」在《酱豆》的〈后记〉中,贾平凹如此说,这也正是其为新作《酱豆》做的一个有力註解。

写自己想写又没有写的东西

1952年出生於陕西南部丹凤县棣花村的贾平凹,20岁时便开始发表作品。而1975年自西北大学毕业后,如愿进入专业创作领域的他更是如鱼得水、才华尽展,40年来先后发表《商州》、《浮躁》、《妊娠》、《废都》、《白夜》、《土门》、《高老莊》、《怀念狼》、《病相报告》、《秦腔》、《高兴》、《古炉》、《带灯》、《老生》、《极花》、《山本》等16部长篇小说。其中,2008年《秦腔》获得第七届茅盾文学奖。

贾平凹的每一部长篇都堪称经典,而此次出版的《暂坐》和《酱豆》,刚一面世便收穫掌声一片,读者被故事感动的同时,亦为贾平凹写作的创新而喝彩。但在贾平凹看来,这一切似乎都在情理之中。「到了这般年纪,写作应该是随心所欲的,写自己长久以来想写又没有写的东西。谈不上什麼新变化和新面貌,只是像一条水流着,流到哪儿是哪儿,因越往下流的地势不同,流量不同,呈现的状态、颜色、声响越不同而已。」贾平凹坦言,初学写作时大概会觉得自己无所不能,越是写作,越明白了自己的无知和渺小。越写越有了一种敬畏,敬畏大自然,敬畏社会,敬畏文字,作品常常是在这种敬畏中完成的,只想把自己体悟的东西表达出来,而不是仅仅用一个传奇故事或一些华丽句子取悦读者。「发现和表现灵魂的真实,以及情感的真实,才是小说的精髓。」

对於乡土题材到城市题材的转变,贾平凹表示,在相当长的时间裏,可以说,不了解农村就不可能了解中国。「我大多数作品都是写乡土的,写近百年中国的历史演变。而随着改革开放,社会发展,现在城乡的概念进一步模糊,大量农村青年进入城市,农民和市民无法分清。」贾平凹认为,时代变了,社会变了,文学也应当随时代和社会而变化。「再者说了,我在城市生活了40多年,也应该写写城市生活了。」