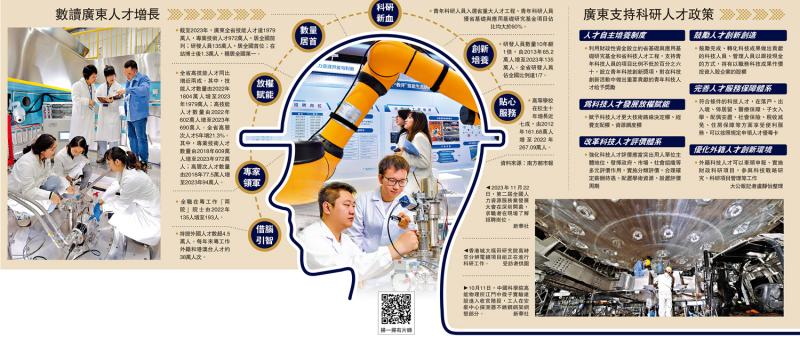

图:数读广东人才增长、广东支持科研人才政策

专业技术人才近1000万,研发人员数量连续七年全国第一,全职在粤的“两院”院士193人……这些亮眼数字是撑起广东人才强省、创科强省崛起的坚实基础,成功背后是“视人才为珍宝”、打造全链条精细化人才服务体系“慢工出细活”的匠心精神。

不断以政策突破带动体制机制创新,持续强化人才激励机制,不断健全人才评价体系,坚持向用人主体授权、为人才松绑……广东的成功经验十分宝贵。对昋港来说,如何将基础研究、国际化等独特优势,转化为集聚人才、推动创科的动能,值得认真思考。\大公报记者 卢静怡、黄宝仪、李望贤、毛丽娟、郭若溪、胡永爱

“视人才为珍宝,关键是要让人才有用武之地,让珍宝绽放光彩。”近年来,广东持续创造各类平台和机会,打通人才价值实现的通道,让各类人才在研究探索创新时拥有足够舞台,在成果转移转化中获得应有收益。10月1日实施的《广东省科技创新条例》,更是明确提出赋予科技人才更大技术路线决定权、经费支配权、资源调度权,让人才金字塔“塔基更实、塔身更强、塔尖更高”。

引得来/研发人员10年翻一倍

“东西南北中,创新创业来广东”!近年来,广东从完善人才服务保障体系、改革科技人才评价体系、优化外籍人才创新环境等,不断推出政策“组合拳”吸纳全国、全球英才。

过去10年,广东研发人员数量从2013年的65.24万人,提高到2023年的135万人,约占全国1/7,连续七年全国第一。目前全省专业技术人才总量接近1000万,居全国前列;其中高层次人才接近百万,全职在粤的“两院”院士已达到193人。“院士可以说是站在科研金字塔塔尖的人、各领域技术创新的领军人物,既能引领当地科技产业创新,也能带动高水平人才、项目聚集。”中国工程院院士、南方医科大学教授高天明认为,广东院士数量显著增加,得益于其经济基础、科研能力以及灵活的人才政策支持。

向上,广东积极向全球高层次人才抛出橄榄枝,提升国际化人才的聚集效应;向下,广东充分发挥高层次人才的引领作用,推动他们在基层扎根,带动更多本土人才成长,形成上下贯通的人才梯队,从战略科学家、一流科技领军人才和创新团队到青年拔尖人才,这些科研工作者构成了广东科技创新的重要支撑力量。

留得住/人才友好型城市拴人心

近年来,吸引眼球的“抢人大战”不时上演。想真正留住人才,关键要靠硬实力和好服务。一方面必须能够为人才提供创新创业的机会和平台,另一方面还要做实做细人才服务保障工作,为人才提供良好的工作生活环境。双管齐下才能实现城市与人才的“双向奔赴”。

其中,作为科技创新之城的深圳,不仅努力为人才来深求职、落户等提供全方位的暖心服务,而且大力繁荣发展城市文化,用心涵养城市科学精神、人文精神、艺术精神,精心为体育休闲、户外运动创造条件,朝“人才友好型城市”不断迈进,打造出人才宜居宜业宜创的良好环境,都在提升城市对人才的磁吸力。2024年11月1日,深圳将迎来第八个“人才日”,并将在会展中心举办为期一天的专场招聘会,届时现场将提供超过1000个岗位,为科技领域求职者带来了巨大的机会。

用得好/助人才迸发创新活力

相较于服务保障、良好的生活环境,一个公司能不能壮大,事业能不能发展,才是真正决定人才会不会选择在一个城市长久扎根的关键。

“广东城市为科技人才提供了极大的自由度、尊重和支持。”作为“90后”的廖矿标对广东的科研环境印象深刻。《广东省科技创新条例》特别提及,科研人员除了做基础研究,还能通过产业化实现科技创新。用人单位应当为科技人才提供开展科研工作所需的启动资金、仪器设备、场地、科研助理等基本条件。

27岁时曾受邀加入世界著名医药研发公司艾伯维(AbbVie),担任高级科学家,廖矿标放弃国外高薪工作,加入广州生物岛实验室,现于广州国家实验室从事人工智能与化学交叉学科研究,他还参与创立广州标智未来科学技术有限公司,公司专注于AI与化学融合,利用数据驱动技术推动化学领域创新。

当地完整的产业链、多元的创新平台和完善的人才激励机制,为廖矿标的公司提供了科技人才发展的全方位支撑,使其获益匪浅。“我们开发了一系列智能设备,帮助科学家进行化学研究,这些设备已成功应用于北大、中科大、复旦等顶尖高校的实验室。”廖矿标告诉记者,公司的产品也已经进入美国和新加坡市场,客户反馈积极,甚至有国际科研团队专程到广东考察这些创新产品。

业界专家认为,只有把人的发展作为创新驱动发展的出发点和落脚点,才能让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,实现地方高质量发展。