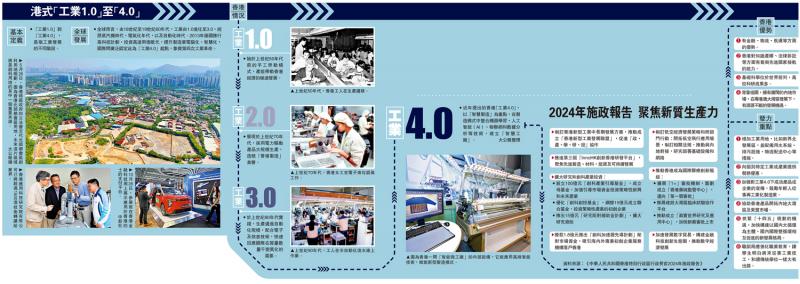

图:港式“工业1.0”至“4.0”、2024年施政报告 聚焦新质生产力

广东发展创科的条件虽然不是全国最好的,而且曾经远远比不上香港,但广东的创科成绩跃居全国第一,而且诞生出华为、腾讯这样的国际级科企。大公报一连三日,推出《广东创科启示录》,探讨广东成功经验。报道引起热烈反响,官、商、学相关机构和人士高度关注,一时间,“广东创科大成功,香港如何往前冲?”成为热门话题。

大公报记者走访多位人士,他们充分肯定香港创科取得的成就,也一针见血指出,香港先发后至,原因众多,其中缺乏共识和行动力是重要因素,由此导致政策滞后、措施不足、坐而论道,甚至给人有表态式的形式主义观感。

“痛定思痛,是重新检讨、快马加鞭的时候了!”业界代表纷纷对大公报记者表示,面对打造国际创科中心的黄金机遇,有国家全力支持,香港应当从广东经验检讨自身不足,发挥优势,奋起直追。\大公报记者 黄钇淼、华梦晴、吴俊宏

国家“十四五”规划明确支持香港建设“八大中心”,包括打造香港成为国际创新科技中心。香港创科发展于过去几年在“政、产、学、研、投”都积累了不少成果。截至今年中,香港有超过四千间初创企业,其中科学园和数码港培育和支持的独角兽企业,已达到约20家,合共总市场估值达数百亿美元。部分立法会议员向大公报表示,在一些硬件层面,香港的创科发展速度令人失望,必须提速提效,让更多更大的科研项目在香港落地。

香港发展河套滞后?

审批用地须提速增效

立法会议员尚海龙指出,特区政府对于创科越来越重视,每年至少会有一项百亿级的新投资的工程,根据特区政府的数据,累计已经投入了数以千亿计的资金,在国家的发展和世界的科技舞台上是有一席之地的。香港各间大学所产生的科技成果逐步转化,进入了广东省,“比如说大疆,也进入了海外地区,不少科研成果都被孵化成了公司,这些公司都有香港的基因。”

立法会议员吴杰庄表示:“香港拥有全球最优秀的大学,但缺少领导型的创科企业家,这些企业家未必是创客出身,但他有前瞻性。在内地或者欧美国家的一些创科巨企,多由具有前瞻性眼光的创科型企业建立的,能带领整个产业的发展。”吴杰庄认为,香港创科取得阶段性的成果。但距离国际创科中心,还有很大的进步空间。

尚海龙说,“河套建设就令人失望,这件事讲了超过8年了。其实对于特区政府来说,这一块地最干净,没有利益牵扯,没有很多复杂的历史问题,可以加速发展的。但至今还没有见到一栋楼。”

“特区政府推动一些硬件,包括在河套、新田等‘北都’的用地,有点失望,始终速度不够快。”吴杰庄有类似的观点。“我知道有国际级的创科公司在上届政府的时候就很想来香港河套做研发中心,但等了好几年,一直没有什么动作。这让一些大企业望而却步。”

尚海龙说,这件事给人的感觉是香港创科的执行力确实慢。吴杰庄说:“期望政府向广东学习,加速审批用地,配合引进重点企业办公室,让一些龙头企业可以来到香港,将真正的科研项目落到香港。”

创科发展不够“贴地”?

加强“官产学研”交流

立法会议员、生产力局主席陈祖恒指出,河套深港科技创新合作区、北部都会区及在内的新田科技城,将会是本港未来创科发展的重要引擎和核心,河套区亦都是国家作为全球创科资源汇聚点及制度与政策创新“试验田”。国家早前已公布深圳园区的规划,香港园区发展纲要亦将会在年内公布,创科界希望发展越快越好。他希望特区政府以产业发展的角度,制定适切及具弹性的土地发展政策,以具竞争力的土地租金及诱因,吸引国内外企业在河套及北都会建立区域总部、科研设施、智能生产设施等,与深圳科创园区产生更大的协同效应。

“大湾区尤其是深圳的创科成绩显著,他们在科研及发展内销市场方面,有很大优势,而香港的强项在于国际化。”陈祖恒认为,香港应该用“走出去”的经验与内地创科产业优势互补,协助更多国家品牌及企业透过香港“出海”,担当好香港作为国家的“超级联系人”及“超级增值人”角色。

香港青联科技协会黄丽芳主席对大公报表示,本港创科问题出在不够“贴地”,相较于其他地区,未能实现科技的无缝融入。她强调“官产学研”合作模式的重要性,她建议业界人士回到校园向学生介绍最新技术应用场景,以此促进知识与实践的深度融合。“业界在推动创新科技方面拥有主体责任”。

黄丽芳说,科技协会应主动承担起主体责任,成为反映业界诉求、推动政策前行的关键力量。在培养人才方面,黄丽芳建议业界人士回到大学教书,将他们在实践中积累的最新技术应用场景和前沿知识带入课堂,以此更新和丰富教材内容,更好地培育为下一代人才。同时,她认为科技比赛是培育人才的重要一环,通过市场的检验和筛选,可以直观地反映出技术的可行性和改进空间。

黄丽芳赞成积极推行STEAM教育,但提醒不应局限于“砌积木”,应注重科学实验以及科技在实际场景中的应用。她指出,奥数逻辑与人工智能息息相关,当中的逻辑思考能力是现时数学科所欠缺的,“奥数不应该仅仅是试卷上的加分题,应得重视与深化。”

初创企业支援不足?

引导私人资本参与孵化

团结香港基金助理研究总监郭凯杰认为,尽管香港的初创企业表现不错,但仍应向广东学习,例如广东所推行的技术股概念,正是香港目前所缺乏的。

“广东有关扶持初创企业政策值得香港参考,特别是技术股这一措施。”郭凯杰形容香港本地的“鱼塘”规模有限,即缺乏足够的相关人才来“培育”和“壮大”企业。而技术入股的方式,则能够为企业的发展注入新的活力。他建议政府应引导更多的私人资本积极参与初创企业的孵化和加速发展,以扩大初创企业的生态圈,将更多的技术人才和资金留在本地市场,从而助力企业的发展。

郭凯杰强调,创新科技的核心在于成果转化,而生产要素在这一过程中至关重要。他指出:“要发展新的科技,必须确保香港在相关领域拥有先进的实验室和生产设施。”他说,只有确保企业能够在香港较容易找到所需的生产要素,企业才会留在香港发展。