现时,许多人都将全球化挂在口边。对全球化的认识,却不一定透彻。按照经济史学者李察宝温(Richard Baldwin)的说法,自从人类在公元前一万年发展出农业,创造出文化,全球化便开始了。丝绸之路便是当时经济全球化的产物。然而,由於运输成本高昂,第一波全球化并未能将全球经济和市场一体化。

始於1820年的第二波全球化,才急剧的改变了全球经济发展的模式。为什麼以1820年为分界线?两名牛津大学的经济学家指出,虽然英国在1698年已发明蒸汽机,但仍未普遍使用。到1820年左右,英国将工业革命输出至全球的殖民地,其他欧洲国家和美国亦加入行列,第二波全球化才正式展开。

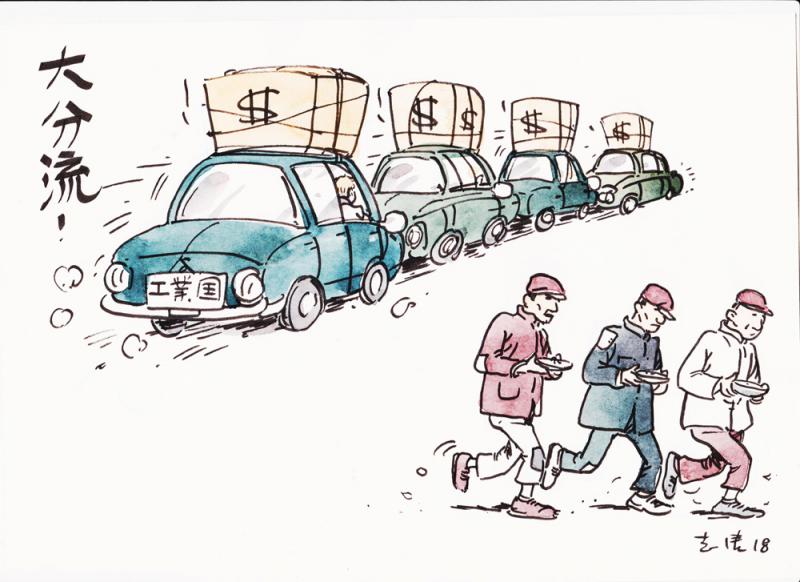

这波全球化有两个特点:首先,市场已经全球化,但生产却只集中在工业国。其次,生产技术及机器在工业国家,原材料,如矿产、橡胶、木材等等,从落后国家掠夺或低价输入,劳动力来自奴隶或廉价外劳,在工业国筑铁路、公路、建房子和幹低技术工作。工业国的劳工则做高技术的工作。新产品如汽车、雪柜、电话等等,运往落后国家倾销,压制当地的民族工业,财富则运回工业国。

数字可说明这个现象。全球七大工业国,即今天说的G7:包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国等,佔全球GDP的比率,1820年为22%,1900年为46%,到1993年达到最高峰的67%。其他170多个国家的GDP,总共只佔32%。二战后,美国成为全球最富裕的国家。1949年,美国佔全球人口7%,却拥有99%全球生产的雪柜,50%收音机,54%电话,92%的美国家庭有浴缸等等。由此可见,由1820至1990年代,工业国愈来愈富,落后国家则愈来愈穷。李察宝温称之为“大分流”。

G7无法再掠夺资源

二战结束后,殖民地纷纷独立,开始工业化和现代化。G7无法再像昔日般肆无忌惮的掠夺资源和劳工了,唯有利用落后国家的廉价土地和劳工,做生产代工。香港、新加坡、台湾、韩国等亚洲四小龙,乃至中国改革开放第一阶段的经济增长,皆由此起。

由1990年代至今天,第三波全球化展开,电脑及互联网带来了ICT(资讯及通信科技)的革命,工业生产的Know how(包括技术、管理和知识),可以轻易、低成本输出到发展中国家和地区。以前,工业生产只集中在发达国家。1990年后,发达国家可以将整条生产线,搬迁到发展中国家和地区。换句话说,发达国家将工业(尤其是污染工业)外判到世界各地,以更低廉的成本大量生产。有些富国更将市场营销、后勤乃至研发部门外判。由此建立了全球供应链,即每件产品,原料可能来自A地,零部件却在B地生产,装嵌在C地,研发则在D地,后勤在E地,推销和宣传则在F、G、H等地……。最初,电脑要在美国生产,整件运往中国出售。如今,电脑零部件由荷兰、日本等地输往中国设厂生产,之后运回美国及全球出售。

第三波全球化,造就了16国家(即中国、韩国、印度、印尼、泰国和波兰)的工业化。中国正正是得益於第三波全球化,而成为世界工厂。

(註)李察宝温的全球化论,见诸《大汇流》(The Great Convergence)一书。

撰文:博文