在距离地面3.6万公里高度的地球同步轨道上给高速公路上的电动汽车充电,以往被称为“科幻”。中国科学家不懈努力,构思在地球轨道兴建“太空三峡”蓄储太阳能,将此情此景变成现实。今年6月,中国首个空间太阳能电站实验基地在重庆璧山开工建设,将于明年开始相关试验。同时,西安电子科技大学机电工程学院的“逐日工程”已建成全球首个全链路、全系统的欧米伽空间太阳能电站地面演示验证系统建设,经两年建设基本竣工,开始验证天地传送,目前实现百米级传输距离、千瓦级功率输出,电力“天地传送”从理论走向实践。

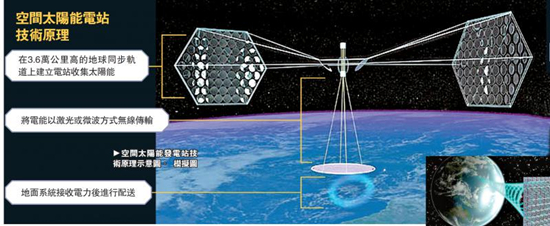

空间太阳能电站的技术原理并不复杂,就是在地球轨道上建立一个电站收集太阳能,然后以无线能量的方式传回地面,最后转换成直流电并入普通电网,送进千家万户。这种发电方式不受昼夜、天气、地区纬度等自然因素影响,其电能通过无线方式传输,延伸的无线输能、无线通信等相关技术还可广泛应用于军事和民用领域。目前,“空间太阳能电站”主要由太阳能收集器、微波传输、地面接收与转换三大部分组成,进行“太阳能→电能→微波→电能”三次能量转换。

技术可行 实现百米级传输

据介绍,作为“第四代能源”的重要代表,与地面太阳能相比,空间太阳能具有照射时间长、利用效率高、能流密度大等优势。理论上,如果在地球静止轨道上部署一条宽度为1000米的太阳能光伏电池阵环带,假定其转换效率为100%,那么,它在一年中接收到的太阳辐射通量约等于目前地球上已知可开采石油储量所包含的能量总和,而且还不排放二氧化碳。因此,“空间太阳能电站”不仅可为人类提供丰富、可靠的清洁能源,同时还可以实现24小时连续供电,是一条可从根本上解决能源问题的途径。而能源一旦能实现太空无线传输,将来汽车可以边跑边充电,无人飞机也可以一直在天上飞。

在西安,中国工程院院士段宝巖团队在西安电子科技大学校园内,架起一座75米高的支撑试验塔。在塔中心,距离地面55米高处有四个半球面的聚光装置,每个直径约6.7米。当太阳光射入球形反射面上后,会汇集到一个固定的聚光区,再通过太阳能电池产生直流电,随后转成微波,通过发射天线传输到地面。段宝巖被外界视为中国天线方面的顶尖专家,此前曾负责500米口径球面射电望远镜(FAST)的总体设计。

在西安电子科技大学网站稿件中,欧米伽空间太阳能电站地面演示验证系统建设,经过两年建设已经基本竣工,目前可实现百米级传输距离、千瓦级功率输出、20%传输效率(DC-DC),将有力促进高功率连续微波无线传能技术的发展,为确立我国在空间太阳能电站领域的地位奠定坚实基础。

该稿件同时还写到,自成立以来,“逐日工程”青年突击队总是奋战在最险、最急、最难的第一线。其中,项目领头人曾先后被悬空吊至十米高空进行聚光镜位姿测试,曾为调试发射天线曾连续5天每晚只睡3小时。段宝巖院士更始终扎根一线,为项目推进付出整6年时光,光是地面演示验证系统的建设,便带领师生们连续奋战961个日夜。

8月16日,中科院主管的《中国科学报》报道称,璧山基地预计年底完工,明年正式开始相关试验,将重点进行空间太阳能发电站、无线微波传能以及空间信息网等技术的前期演示模拟与验证。