疫情下外出旅行困难重重,于是我们转而探索香港本地的城市风物。除了大大小小离岛的山光水色,日日所见的城市和建筑也蕴藏无限惊喜。百年来香港的飞速发展带来现代文明和传统文明的激烈碰撞,在各处洒下灿烂的二十世纪文化遗产。“城市地图”今期起推出“高校建筑之旅”系列,讲述香港多间大学的校园规划和建筑设计。系列首篇介绍香港中文大学(中大),其校园是粗野主义建筑的集大成者,粗犷不加修饰的建筑风格配上山水禅意,让来客慨叹“不枉此行”。

每每谈及香港的现代主义建筑,中环的汇丰银行总部或是建筑大师贝聿铭设计的中银大厦总是第一时间浮现脑海,再细想又觉似乎再无其他。然而,随着进一步的搜寻,一群战后的现代主义建筑逐渐浮出水面,不同于繁华闹市的摩天大楼或是随处可见的旧区唐楼,许多小型宗教建筑、校园建筑、工业建筑隐匿于市井街头,从建筑风格、选材、色彩到结构形式无不体现出对现代主义思潮的本地实践。

香港中文大学的建筑群就是其中的一个典型案例。一九六○年代,中大由建校前就存在的崇基学院、新亚书院和联合书院合并而成,其中崇基学院位于马料水的校址,即现今中大沙田校园的最初基础。华人建筑师司徒惠主持了中大的整体规划和部分主要建筑的设计,既保留了当时西方流行的粗野主义美学的粗重毛糙、夸张严肃,又因东方哲学和文化的影响而增添了些许沉稳含蓄、优雅谦和。

情景交融 物我同一

因山势之高,校园内有巴士接驳,蜿蜒的山路连接起分布在几个大台阶上的建筑群。位于山顶的新亚书院核心建筑群以钱穆图书馆和合一亭连成的轴线为中心,两侧分别是人文馆、诚明馆和乐群楼。对称的空间序列及尺度宜人的围合予人舒适感。远远看见钱穆图书馆门前立着一块小黑板,上面的粉笔字迹本以为是些稀松平常的通知公告,走近一看,怦然心动,上面认认真真抄写的竟是后主李煜的一首《相见欢》:“林花谢了春红,太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪,相留醉,几时重。自是人生长恨水长东。”往后退了几步,这小小的黑板和主入口上方小小的棕色篆书“钱穆图书馆”相得益彰,一股绵柔而强劲的文人气息油然而生。心中还未从这感动中抽离出来,正欲从图书馆和诚明楼之间穿过,一阵微风拂过满树的紫荆,洋红的花瓣在空中摇曳盘旋,阳光从枝杈的间隙漏下来,空气中的尘埃都依稀可见,好一个“林花谢了春红”。不过不同于后主在暮春时节见此情景的伤春惜花和人生苦短、来日无多的喟叹,我们看到的是“化作春泥更护花”的憧憬与期盼。

临海一侧的合一亭面向开阔的吐露港,亭前黑砖饰面的平台上,一汪浅浅的池水像镜子般倒映周围的环境,和远处湛蓝的海水及更远处蔚蓝的天空连成一片。立在水池中央的大榕树的枝杈以一道完美的弧线掠过水池,一丛丛的根鬚由上悬垂在水池上方,连同倒影,竟勾勒出一个完整的圆来,顿时让本已水天一色的奇景又添禅意。所谓“天人合一”,既是儒家探讨的人与天命的关系,也可以是道家探讨的人与自然的关系。虽然合一亭是为纪念钱穆及其“天人合一论”的新儒学思想所建,眼前所见那无穷无尽的山水相接却更体现出《庄子.齐物论》中所说的“天地与我并生,而万物与我为一”的精神境界和审美意趣。

每个书院都好像是一个小小的社区,有着自己特色的建筑形象、空间围合方式甚至氤氲着一股说不清道不明的独特气质。与新亚书院同为最早的三所创始书院之一的联合书院,于二十世纪七十年代统一规划设计,具有典型的现代主义建筑风格,朴素、注重功能、舒展的横向线条构成建筑群的主要特色。同时受二十世纪六十至七十年代风靡全球的粗野主义风格的影响,外露的不修边幅的混凝土结构及其毛糙、沉重、粗野的质感使得联合书院建筑群更自然、豪迈地匍匐于山体之上。

表达手法略有不同

汤若望宿舍的两个侧边核心筒,由深灰的竖纹混凝土包裹而成,和主体建筑的白色、轻盈形成巨大的视觉反差,极高、极粗粝的形象本应让人敬畏或是疏离,细细看去,混凝土的一个个竖向凹槽中竟攀附着一条条细细密密的绿色植物,弯弯斜斜、缠绵缱绻,感觉一切又变得温柔和煦起来。对面的张祝珊师生康乐大楼也是类似的风格,同样的强调水平线条,表达手法又略有不同,上部三层混凝土退台与下部的白色建筑体量在反差中微妙地协调,阳光在山墙上留下硬朗的投影,灰色退台边缘连成一片的红色小花旺盛地生长,一团天真活泼。另一侧的胡忠图书馆,水平延伸的三层楼板和高耸竖直的混凝土水塔构成绝佳的视觉平衡。沿台阶上行转入图书馆另一侧,一片绿草如茵的开放场地豁然闯入视野,浅绿的草地、深墨绿的松树、翠绿的灌木丛、橙黄的不知名的树,生机盎然,目之所及尽是绝美的秋日油画。

山腰处的“百万大道”(又称林荫大道)则像中大的“形象代言人”,四周的建筑物如同变数中的常数,无论校园扩建的浪潮如何汹涌,中间这条“百万大道”岿然不动。围合“百万大道”这一开阔广场的中国文化研究所、科学馆、大学图书馆和行政楼等都出自最早校园规划师之手,建筑立面以硬朗的线条和几何形为主,不施粉黛、沉静质朴,和山顶的联合书院、新亚书院浑然一体。

展建筑结构之张力

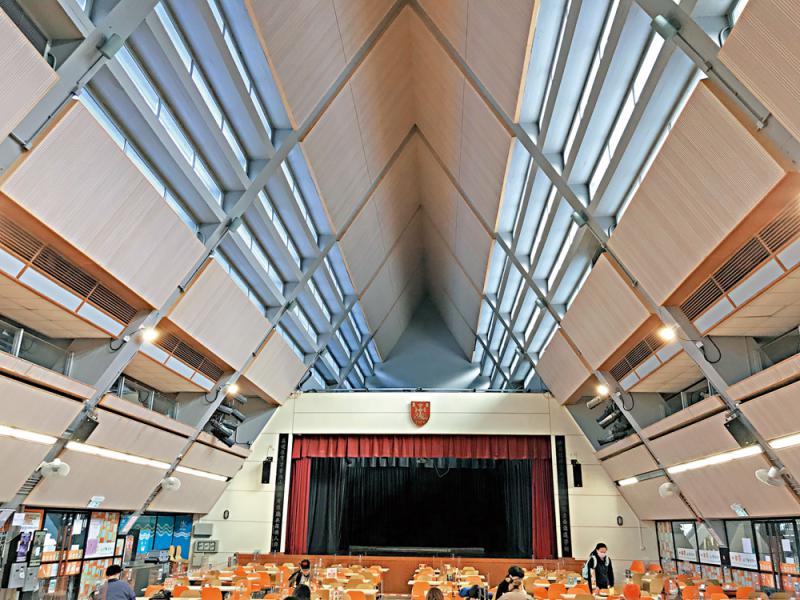

环抱山脚未圆湖的崇基学院更是中大校园的元老级“人物”。学院的主要建筑都围绕未圆湖分布,未圆湖的名字又与学院校训“止于至善”相呼应。湖本身未圆而带若干弯角,而人生世事又何尝能得圆满,只可努力不懈、力臻至善。湖水平静如镜,连排的落羽松叶红似火,影绰其间的白色建筑便是另一粗野主义建筑的代表作──众志堂。三角形的建筑形象在一众方盒子中独树一帜,内部空间和外部形象保持高度一致,利落的屋脊线直穿建筑,两侧高窗均匀地洒下柔和的漫射光,木质的内部装修像是给冰冷的粗野主义建筑披上温暖的棉衣,营造出适合学生活动中心功能的热闹氛围。三角形两侧出挑的夹层空间在首层形成线性的半室外活动空间,木色的地板搭配连续的灰色结构像是一条时空隧道,整个建筑都动感十足起来。

与其说中大建立在山上,不如说正是这山山水水成就了如今的校园。尽管校园里遍布“粗野”的粗野主义建筑,这里的每一滴水、每一株绿草、每一朵小花、每一缕阳光却早已温柔了一切。