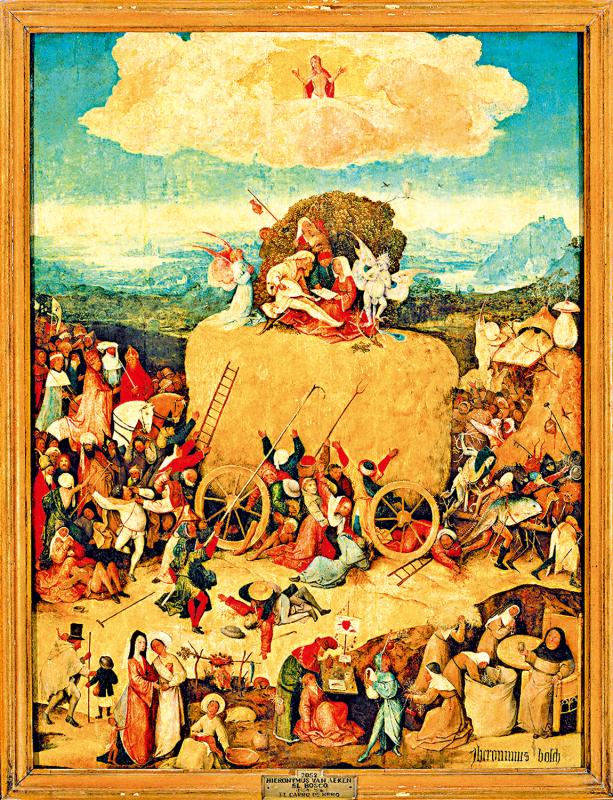

图:希罗尼穆斯.博世(Hieronymus Bosch)的三联祭坛画《干草车》(局部)。\作者供图

在西方美术史中,有两幅著名的《干草车》。一幅悬挂在英国伦敦国家美术馆的萨克勒展厅中,由十九世纪英国风景画家约翰.康斯坦布(John Constable,也译为康斯泰勃尔)绘制的家乡萨福克郡乡间风光。另一幅同名作则完成于三百馀年前的尼德兰地区,出自西画史上神秘、内容天马行空且令人费解的希罗尼穆斯.博世(Hieronymus Bosch)笔下的三联祭坛画《干草车》。两辆干草车,前者流露出对家乡的浪漫写实,后者则蕴含着尼德兰地区令人深省的道德隐喻。

在藏品丰富的马德里普拉多博物馆,若时间有限只选三位大师的真迹作为重点,我的清单是:委拉斯凯兹(Velasquez),埃尔.格列柯(El Greco)和博世。其中两位虽不是西班牙人,但重量级的代表作都陈列在此。占据整间环形中央大厅的本土国宝委拉斯凯兹实至名归;在托雷多古城功成名就并长眠的“希腊人”格列柯也占据着一排展厅;但博世包括传世经典《人间乐园》的几幅巨製也在一个单间集中陈列,其地位就不言而喻了。

时至今日,普拉多博物馆观展仍严禁拍照。此举利弊共存,利好在于可以专心致志看画不用惦记着拍照存档留资料;弊端则是因为馆内藏品太多不能拍照记录会忽略掉一些看过的内容。然而,博世独立的展厅是那个看完令人一头雾水,画面却又挥之不去的存在。每次看罢都会情不自禁地感叹:这位和达.芬奇几乎“生死与共”的同代大师,是如何创造出那些独树一帜且脑洞大开的怪诞场景呢?

相比较围得水洩不通的《人间乐园》,斜对面的《干草车》显得冷清了些。然而,画中的干草车周围则人潮涌动。前面拉车的是长相各异的妖魔鬼怪,顶着各类兽首和人形躯干的它们凸显了博世匪夷所思的想像力;车的后面是国王和主教引领着浩浩荡荡的队伍尾随,车的两侧和车轮下则围满了试图爬上车或薅把干草的人们,有些甚至相互扭打在一起。在用空气透视法描绘的蓝色远景之上,天空中云上的耶稣基督正静静地观望着一切发生。缘何所有人像着了魔一样追捧这架看似平平无奇的干草车呢?博世这幅令人一头雾水的画面,实则包含了宗教和谚语的双层含义。

首先,中央主画屏诠释了圣经《以赛亚书》四十章第六至七节的原文“凡有血气的,尽都如草,他的美容,都像野地的花。草必干枯,花必凋残,因为耶和华的气吹在其上,百姓诚然是草”。圣经中尘世万物短暂易逝的规律,被博世用上帝视角尽收眼底。然而,画家真正意图呈现的是一句弗拉芒谚语:“世界就像一辆干草车,每人都能从中摘取自己所想要的。”画中所有围着干草车的人们,或双手用力扒着、或用钩子试图拽下,都在竭尽全力地抓住他们眼前所见的“救命稻草”。在画面右下角还坐着一位肥胖的修士,手里举着啤酒观望着几位修女在往他身前的麻袋中装干草。加上尾随干草车的宗教领袖和帝王将相,博世试图用主画屏来暗指无论身份高低贵贱,人类都因贪恋物欲且试图纳为己有而受高耸的干草车所引诱,进而追随着妖怪们的引领被拖入右侧翼屏的地狱中。

从左侧翼屏亚当夏娃因无法克制欲望偷吃禁果而被大天使逐出伊甸园,到主画屏人们被私欲和贪念所驱使簇拥着被魔鬼驾驭的干草车驶向地狱,最终来到右侧翼屏背景燃着熊熊烈火的黑暗世界接受恶魔的惩罚,博世试图用栩栩如生的三联祭坛画向世人传递“贪图人世间的物质财富和肉欲享乐(以干草为象征)最终会导致永恒诅咒”的警世人生观。画家用三联画的形式加上连环画的叙事手法提供了一种当时宗教背景下并不常见的道德隐喻:人生的重点不单在于救赎行善,更重要的终生戒贪后的避恶。

“诸苦所因,贪欲为本;若灭贪欲,无所依止”。《妙法莲华经》中一段关于贪欲的偈语,竟和北方文艺复兴时期弗拉芒谚语的人生哲理不谋而合。博世五百年前笔下满载欲望与诱惑的干草车,时至今日依旧被世人疯抢,说明尽管时代更迭,人性从未改变。