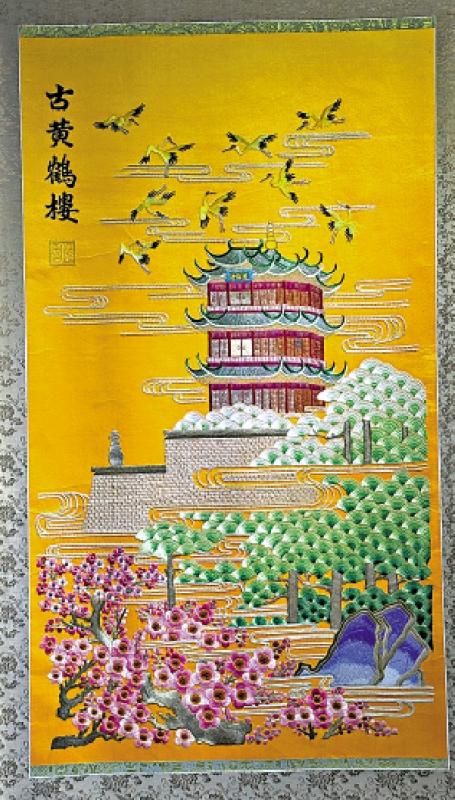

图:深圳“中国丝绸文化博览馆”的汉绣作品。\作者供图

朋友邀请去深圳参观丝绸文化博览馆,说是值得一看,我没有抱太大期望。江南织造在江南,参观丝绸文化自然是要到苏杭,跟深圳有何关系?上周六来到龙岗区南湾的中国丝绸文化产业创意园,眼前是十几幢低矮的灰色旧厂房,每座都有名字“绣阁”、“绸阁”等,其中一座墙上有一幅中式横排篆书水泥招牌“中国丝绸文化博览馆”,名字来头很大,却似乎有点其貌不扬。但两小时走马观花式参观完出来,感觉已然完全不同。离开之前,宾主一行就以这七个大字为背景拍大合照留念。

进入博览馆首先见到一座黄帝元妃西陵氏白色塑像,据说黄帝元妃教民育蚕,是炎黄子孙育蚕治丝茧的始祖。由养蚕育茧的历史讲起,到丝、绸、绫、缎等材料及其制作流程和工具,实物配上图文和视频,知识含量很高。最精彩是琳琅满目的各种刺绣作品,有苏绣、湘绣、蜀绣、广绣、潮绣、汉绣、晋绣、夏布绣、苗绣等等,风格各异秀美纷呈,内容有人物、动物、花鸟、山水、图腾,也有大场景,如苏绣长卷《清明上河图》。工作人员戴上手套,小心翼翼向我们展示两幅“镇馆之宝”《姑苏繁华图》和《汉宫春晓》,各色人等栩栩如生,乍一看分不清是绘画还是刺绣作品。更罕见是一幅毛泽东主席书法《娄山关》,以细腻的针法,完美呈现这幅龙飞凤舞的草书作品的气势和神韵。该馆还有一批“定制典藏”作品,包括几十幅国礼作品,其中最早一幅是乱针绣《列宁与农民谈话》,是一九五七年毛泽东主席访问苏联,庆祝苏联十月革命四十周年的礼品之一。还有一幅《雪虎》,是二○○九年时任国家副主席赠送给俄罗斯总统普京的礼物。

黄帝距今五千年,养蚕育茧是中华文明也是人类文明早期的成果之一。有了蚕丝育茧,而后有丝绸;有了丝绸,而后有丝绸之路。据介绍,苏绣的历史已经有两千多年。年轻人了解丝绸的历史,自然对灿烂辉煌的中华文明感到骄傲和自豪,这也许是这座丝绸文化博览馆的意义所在。在博览馆的一间公众体验室,笔者见到几十名男女青少年,也有年轻妈妈带同小朋友,正在埋头学习刺绣的第一道工序:描图、上色。

据介绍,这座博览馆的前身是十五幢深圳经济特区早期从事“三来一补”的旧厂房,创办者郑桂泉是军人出身,驾驶过轰炸机,后转业到大学做行政管理工作,派驻著名石油城市大庆,走南闯北十多年。退休后下海,做过房地产商,然后改行做文化创意产业。郑桂泉对中国传统文化很有情怀,喜欢搜罗名家字画,特别对各种丝绸刺绣工艺品情有独钟,后来索性入股苏州中国刺绣艺术馆和中国苏州刺绣研究所,旗下拥有多位国家级工艺大师的工作室。我终于明白,为何与丝绸似乎没有历史渊源的深圳,会有这样一座丝绸文化博览馆。正因为有像郑桂泉这样对文化有情怀的企业家和民间收藏家,深圳这座年轻的移民城市才变得愈来愈有文化品味。

由开轰炸机到开丝绸工艺作品博览馆,郑桂泉的变化跨度如同深圳从一个小渔村变成一座世界著名大城市一样,其实是大时代的小缩影。在会议室看完十几年前把一幅英女王伊利沙白像刺绣作品赠送给英国王室的纪录片之后,郑桂泉告诉我们,打算到香港故宫举办中国丝绸艺术展览,他透露,届时不仅有深圳收藏的珍贵精彩的作品,而且还会把一批苏州刺绣艺术馆的典藏作品一起运到香港展出,让香港民众和海外人士可以有一个全面了解中国丝绸历史和丝绸文化的机会。