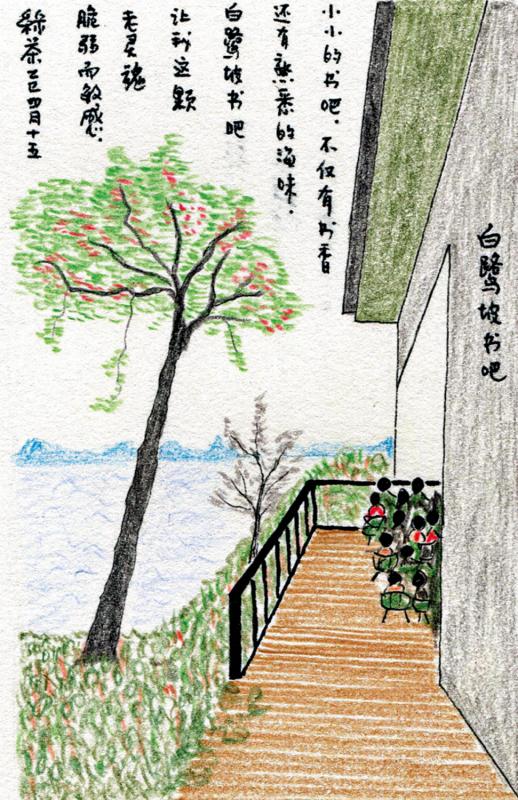

图:白鹭坡书吧。\作者绘

深圳的阅读版图中,书吧是很独特的存在,她们大多藏身于公园、海滨等风清气朗的所在,像给快节奏的生活打了个纾缓的逗号。目前深圳各区在公园里均设有书吧,细数下来有六十多家,公园+阅读,这种松弛的生活方式在狂卷的年代显得尤为珍贵。

深圳大大小小一千三百多个公园,龙岗区独占二百九十九个,拔了头筹;光明区紧追其后,有二百三十六个;南山区一百九十一个,屈居第三。老城区福田和罗湖,许是因着楼宇密集,公园数量便少些,分别是一百三十八个和一百一十一个。若单论公园书吧的数目,却是南山居首。

今天,我们在南山海边,开启一场深圳书吧之旅,神游一番这些低调的,隐藏的,美好的,治癒的阅读空间。在深圳湾公园,有两家风格独特,魅力独有的书吧,白鹭坡书吧和迁鸟书吧。

不止一次来白鹭坡书吧,每次选择窗外走廊面朝大海的小桌,一杯咖啡一本好书,枯坐半晌。

海风裹着鹹腥气扑面而来,那味道亲切得很,像极了老家的海。我自小在海边长大,见了海,便觉心里头的乡愁都有了着落。

小小的书吧,成为我在异地最佳的情绪落点,不仅有书香,还有熟悉的海味,对于在北方内陆城市生活的沿海人,白鹭坡书吧让我这颗老灵魂显得脆弱而敏感。埋头书页,掩饰那不争气的情绪流露。

尽管书吧的气息迷人而安逸,但海边漫步的诱惑也难以抵挡。喝完那杯清苦的咖啡,读了五十八页老朋友南兆旭先生《深圳自然博物百科》,合上书页,信步往海边走去。远处的跨海大桥像一条银色的丝带,连接着深港两地;海面上薄雾袅袅,一艘轮船缓缓驶过,在水面上划出一道优美的弧线。对岸的香港,那些掩映在青山间的建筑,似近却远,让人好生向往。

海边步道有着丰富的休闲生态。一对情侣相拥坐在硌屁股的岩石上,那份温存即便坐在刀山上都是甜蜜的,飞溅的浪花像是为他们的爱情鼓掌;跳跳鱼趴在岩石上,一会儿被海浪冲走,又被海浪推到岩石上;小婴儿车上,好奇的小眼睛捕捉着飞翔的海鸥,生怕那些灵动的大鸟从眼前消失;跑步者穿着紧身衣裤,显得健康而消瘦,满头大汗从身边飞驰而过;外卖小哥也急匆匆奔走,电瓶车不能骑上步道,他们只能奔走送餐,也许订餐的正是那对岩石上相拥陶醉的情侣呢?

只有白鹭在岸边悠然漫步,完全不顾身边的人流和嘈杂,牠们是这片海域的主人,人们的打扰牠们也不生气,依然用自己松弛的脚步,浸泡在海水中,穿梭在岩石间,尖利的鹭嘴在岩石间觅食,小鱼小虾牡蛎……都是牠的零嘴美餐。

不觉间走了半个多小时,眼前的一座迎风破浪的白帆船建筑吸引了我,走近,原来正是迁鸟书吧,在紫薇花簇拥下,显得优雅而淡定。

柔和的书灯下,一本《公园里的深圳》让人忍不住翻开,丰富的公园生态完整呈现,让人对深圳这座公园城市实名羨慕。而公园里隐藏的这些书吧,就像长在钢筋水泥里的绿萝,看着柔弱,却把根鬚扎得很深。它们藏在绿树丛中,驻在海岸旁,躲在湖水边,隐在山脚下。这些书吧像一个个小锚点,让人们在忙忙碌碌的日子里,能有个地方把心锚定下来。

深圳是高密度、快节奏的城市,而散布在公园里的书吧则是钢筋水泥间的“柔软褶皱”。它们不是高冷的文化地标,而是随时可以踏入的“阅读驿站”,将城市的快节奏与自然的慢时光、科技的冷硬感与人文的烟火气巧妙揉碎重塑,形成了别处难寻的“深圳式阅读哲学”。

不同于传统书店的安静,公园书吧像是“自然白噪音”:大沙河书吧外的蝉鸣如天然白噪音,洪湖公园书吧的荷叶翻动声与翻书声应和,深圳湾书吧偶尔传来的轮船汽笛声,为阅读增添了几分辽阔感。薰风阁书吧的书架上,《深圳常见野花》与真实的植物标本并列,读者可扫码听植物学家讲解;北湾鹭港书吧的观鸟望远镜旁,放着《深圳鸟类图鉴》,读者通过望远镜看到的鸟儿,能从图鉴中把牠找出来,阅读和实物的对应,让阅读更真实可感。

多数书吧设有“深圳书架”,摆放着《深圳自然笔记》《公园里的深圳》《深圳记忆》等读物;中山公园书吧陈列着一九八○年代的深圳地图,扫码可听老深圳人讲述“拓荒牛”故事;榕荫书吧的石桌上嵌着旧算盘,旁边摆着《深圳民俗志》,像一场“过去与现在”的对话。

深圳的夜晚从不缺乏璀璨灯火,但最动人的光,永远亮在某个书吧的角落,况且,深圳有着六十多家书吧。这里有书页翻动的沙沙声,有植物生长的呼吸感,更有一座城市对生活最本真的温柔。在这个狂飙的时代,读书是让人最能安心和稳定的行为,只有沉浸在书页中,那些焦虑和压力才能化为乌有,当然,这不是单纯的逃避,而是,你越稳定,外界给你的压力就越容易被化解,甚至慢慢会转化为动力。