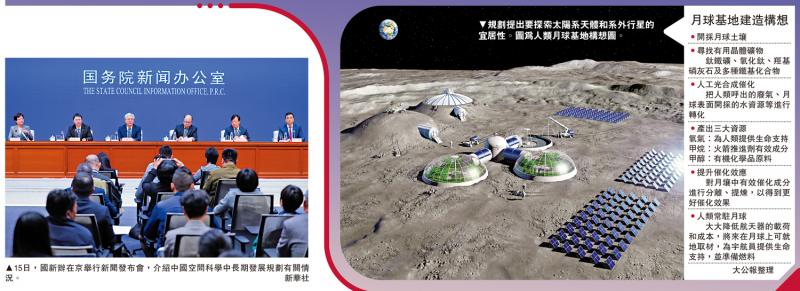

左图:15日,国新办在京举行新闻发布会,介绍中国空间科学中长期发展规划有关情况。\新华社;右图:规划提出要探索太阳系天体和系外行星的宜居性。图为人类月球基地构想图。

中国空间科学领域首个国家层面统一的中长期发展规划─《国家空间科学中长期发展规划(2024-2050年)》(下称规划)15日正式由中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布。规划明确了中国空间科学发展目标,提出了中国拟突破的极端宇宙、时空涟漪、日地全景、宜居行星、太空格物5大科学主题和17个优先发展方向。

规划提出要探索太阳系天体和系外行星的宜居性,开展地外生命探寻和系外行星探测,并明确目标,在发现宜居类地行星、月球原位资源利用和火星生命指徵等重点方向位居国际前列,重大原创成果集群涌现,成为我国跻身创新型国家前列的重要标志。

中国首次载人登月 将开展大规模空间科学实验

国新办15日就中国空间科学中长期发展规划有关情况举行发布会。中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心主任王赤表示,当前中国空间科学的原创成果呈现出多点突破的态势,中国科学家在月球形成与演化、火星环境与地质构造等方面取得重要科学研究进展和成果,深化人类对宇宙的认识,标志中国正走近世界空间科学舞台中央。

2050年成为世界空间科学强国

规划编制历时2年多,围绕五大科学主题,规划提出“三步走”战略目标:2027年空间科学研究水平整体跃升;2035年重点方向跻身国际前列;2050年重要领域国际领先,成为世界空间科学强国。同时,打造空间科学高水平人才队伍,不断取得具重大国际影响力标志性原创成果,实现空间科学高质量发展。在探月方面,第一阶段,至2027年,实施载人月球探测、探月工程四期,形成若干有重要国际影响力的原创成果。第二阶段,2028年至2035年,论证实施载人月球探测、月球科研站等科学任务。

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强透露,中国将统筹利用首次载人登月前的飞行试验以及载人登月的任务机会,开展较大规模的空间科学实验,目前已初步规划月球科学、月基科学和资源勘查利用3个领域9大方向的科学目标。下一步,中国要实施载人月球探测工程。载人月球探测是促进人类文明进步、彰显大国担当的战略实践。中国人首次登陆月球,要发挥好航天员在月面开展探测活动的独特优势,将为中国探索地外天体提供更为广阔的历史机遇。

中国科学院院士、中国科学院副院长丁赤飙介绍,规划提出中国有望取得突破的5大科学主题和17个优先发展方向。其中,“极端宇宙”主题,主要是探索宇宙的起源与演化,揭示极端宇宙条件下的物理规律,优先发展方向包括:暗物质与极端宇宙、宇宙起源与演化、宇宙重子物质探测。“时空涟漪”主题是探测中低频引力波、原初引力波,揭示引力与时空本质,优先发展方向是空间引力波探测。“日地全景”主题是探索地球、太阳和日球层,揭示日地复杂系统、太阳与太阳系整体联系的物理过程与规律,优先发展方向包括:地球循环系统、地月综合观测、空间天气探测、太阳立体探测等。

备受关注的“宜居行星”主题,主要是探索太阳系天体和系外行星的宜居性,开展地外生命探寻,优先发展方向包括:可持续发展、太阳系考古、行星圈层刻画、地外生命探寻、系外行星探测。“太空格物”主题,主要是揭示太空条件下的物质运动和生命活动规律,深化对量子力学与广义相对论等基础物理的认知,优先发展方向包括:微重力科学、量子力学与广义相对论、空间生命科学等。丁赤飙表示,规划有助於深化国际交流合作,并为拓展人类知识体系和推动文明进步贡献中国智慧和中国方案。