8月14日的北京,晨曦轻纱般笼罩,云霞淡淡,仿若仙子遗落的丝带随风轻舞。在“8.15”抗日战争胜利80周年纪念日之际,大公报记者自北京出发,重访《大公报》重庆旧址,回顾那段绝不屈从于日寇铁蹄、以笔代枪的文章报国历程。

出发前夕,大公报记者特意致电新记时代大公报总经理胡政之的孙女胡玫,邀约一同前往,今年80高龄的胡玫语带遗憾:“真想再走一回旧址,可腿脚不听话了。你们去吧,替我摸摸那堵墙,它还记得1945年8月15日的故事。抗战胜利80年了,今天我们国家强大了,老百姓幸福了。如果大公报先辈有知,他们一定会倍感欣慰。”

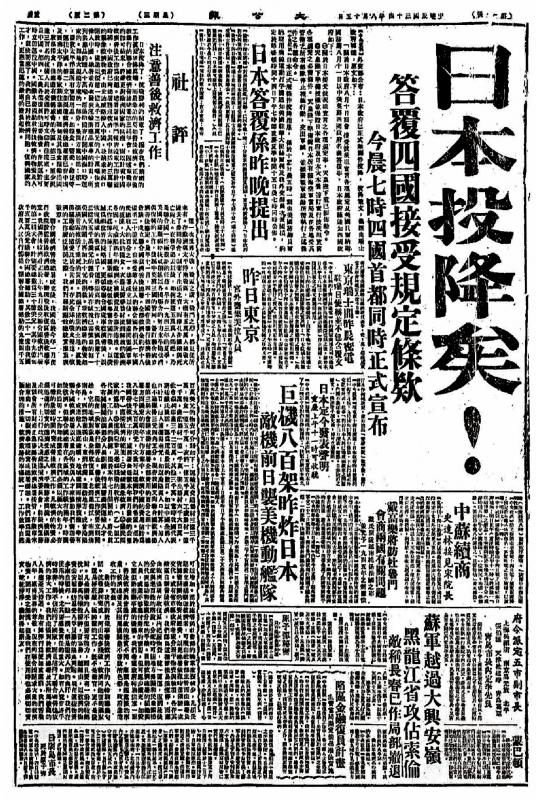

80年前的今天,位于重庆李子坝山腰的《大公报》排字房里,五个特大号铅字被滚烫油墨重重压下:“日本投降矣!”八十载光阴倏忽而过,当年的报纸早已泛黄,但那一声惊雷般的呐喊仍在久久回响。

1945年8月15日,重庆“成了一个欢声的大海!”当天,日本天皇正式宣布无条件投降,一百多年来屡遭列强蹂躏的民族第一次取得了反抗外来入侵的完全胜利。《大公报》记者在《胜利的消息传遍了全城》一文中生动描绘人们心情:“过年没有这么欢喜,中了头彩没有这么多人同声叫好。人们还惦记什么呢?物价吗?去他的!秋老虎么?稀什么奇!黄金抽四成么?全都奉献也算不了什么,只要留下盘缠回家!”

时隔80年,大公报记者抵达重庆,寻找大公报以笔代枪的历史痕迹,“日本投降矣!”响彻全城的景象,在记者脑海中不断迴荡。

记者从李子坝正街迈上十几级长满青苔的台阶,推开一扇铁门,浓荫蔽日的老黄葛树拱卫着两栋青砖垒就的建筑,一块镌刻着“重庆市文物保护单位”的石牌在建筑上矗立。《大公报》重庆旧址是两栋由露天外廊相连的主体建筑构成,推开顶楼房间一扇布满灰尘的旧木窗,轻轨列车在满是绿意的半山腰呼啸而过。一瞬间,流动的现代脉搏与凝固的历史风云在眼前碰撞交融。

共赴国难 绝不投降

斑驳老楼仅存,影响无远弗届。《日本投降矣!》、《为晋南战事作一种呼吁》、《我们在割稻子》、《看重庆,念中原》等中国新闻史上甚具影响的社论名篇均经此发出。每一个铅字,都曾在此编排、付印,再化作纸上的惊雷,传遍烽火的中国。

尽管不能亲身前往旧址缅怀先辈,但胡玫回忆起家中长辈向自己讲述80年前《大公报》出版历史时仍激动不已。“抗日战争时期,是大公报报史上最值得大书特书的一段岁月。特别是《日本投降矣!》这篇报道,鲜明有力地表明了大公报坚定抗日的立场和态度,表达了全体中国人共同的心声。”

抗战期间,大公报共赴国难,颠沛流离,数度迁馆,不顾轰炸在防空洞中继续出版,决不仰人鼻息,没有在敌人统治下出过一天报。正如上海版停刊时发表社论所说:“我们是中国人,办的是中国报,一不投降,二不受辱。”

在《大公报》重庆旧址的背街,63岁的李国秀指着身后斑驳的老屋说:“我是土生土长的原住民,打小就知道,抗战时《大公报》名气响当当!李子坝正街是旧址,旁边那片荒地,还有这些老房子,解放前都是报社的办公楼!我听老一辈说,夜里机器轰鸣,铅字像子弹一样叮当落槽。”

昔读“日本投降” 今刷“中国天宫”

“《大公报》居然还在发行?报纸恐怕有上百年历史了。”得知《大公报》如今仍在香港发行,重庆居民罗江会竖起了大拇指。罗江会在《大公报》旧址背街开小卖部,她笑着说:“从前卖报,现在卖水;从前读‘日本投降矣!’,现在刷‘中国空间站’。日子翻篇,《大公报》的名字还在。”罗江会指着不远处李子坝轻轨站的人山人海,感慨万分,“我们建设新村这边,有时候旅游大巴都开到《大公报》旧址门口了!《大公报》名气那么大,影响那么深,真希望政府快点修缮旧址,搞活旅游!这样我们后街也能热闹起来。”每年,总有不少五、六十岁的外地游客,专程寻访《大公报》旧址至此,买瓶水,聊聊往事。

立言为公文章报国 锐意创新续写新篇

乘风好去,长空万里,直下看山河。中国人民经过14年不屈不挠的浴血奋战,打败了穷兇极恶的日本军国主义侵略者,取得了中国人民抗日战争的伟大胜利,重新确立了中国在世界上的大国地位。80年来,中国共产党团结带领全国各族人民发愤图强、艰苦创业,创造了举世瞩目的发展成就。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

纪念历史最好的方式就是创造新的历史。进入新时代,《大公报》秉持“忘己之为大,无私之谓公”的宗旨,立言为公,文章报国,始终为国家的发展进步和香港的繁荣稳定鼓与呼,弘扬爱国传统,锐意创新发展,不断扩大传播力和影响力,为“一国两制”实践行稳致远、为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写更为精彩的时代篇章。