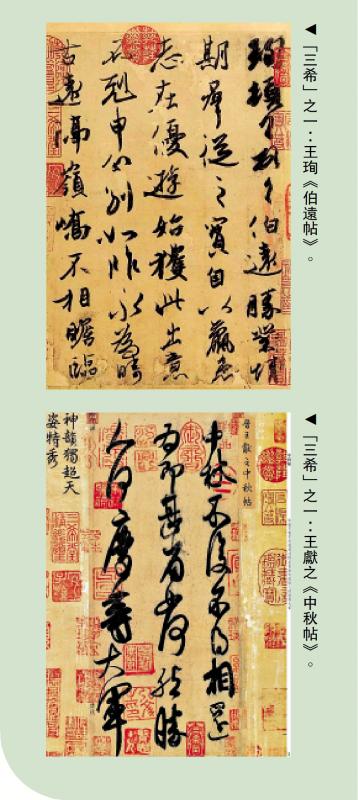

上图:“三希”之一:王珣《伯远帖》。下图:“三希”之一:王献之《中秋帖》。

五月中旬以来,流失海外七十九年的长沙战国楚墓出土帛书《五行令》、《攻守占》回归祖国,引发海内外华人的持续关注。中美双方交接、起运过程的每个环节,都牵动着国人的心,激起一阵阵舆情反响,人们由此期盼更多流失海外的中国文物早日回归。官方亦预告即将于七月在中国国家博物馆举办“万里同归──新时代文物追索返还成果展”,回应公众的热情关心。\李文琳

中国人为什么对历史文物情有独钟?为什么执著于流失文物回归?这是因为:

第一,自从四千多年前夏禹铸九鼎以象征天下九州,以鼎为代表的金石书画、图书典籍等传国之宝,成为中华大一统传统的象征。这就是习近平总书记归纳的中华文明五大突出特性之“突出的连续性”与“突出的统一性”。像故宫博物院的藏品,直接来自宋、金、元、明、清皇宫内府,是传承有序的国家收藏。在中国古代,“问鼎”是对政权合法性的挑战;在近代,帝国主义分子对中国文物的劫掠,在中国文化语境里,属于“窥伺中华神器”的罪恶行径,是中华民族必须清算的“国仇家恨”。

第二,推翻近代百年侵略、压迫中国的帝国主义,光复中华旧物,是中国共产党人的初心之一。早在抗日战争时期,毛泽东主席就宣示:“我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概,有在自力更生的基础上光复旧物的决心,有自立于世界民族之林的能力。”(毛泽东:《论反对日本帝国主义的策略》)新中国成立之初,中央政府就组织实施对在香港濒临流失文物的“国宝大营救”行动,持续到五十年代末,抢救回唐宋名迹等一大批国宝,入藏故宫博物院、国家图书馆、国家博物馆。这是清代灭亡后,中国传世文物最大的一次系统回归。一九五一年,在国家百废待举的极端困难情况下,中央人民政府不惜动用国库里仅有的外汇,抢救流失文物,包括以三十五万元港币,购回“三希”之中的王献之《中秋帖》与王珣《伯远帖》。

流失文物追索返还驶入“快车道”

进入新时代,自二○一二年中共十八大以来,流失文物追索返还驶入“快车道”,至今已有59批次2310件/套文物回归,其中2024年8批次213件/套,今年三月份从美国纽约回归的一宗41件。二○二一年三月,十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》(简称“十四五”规划纲要),明确提出:“完善流失文物追索返还制度”,标志着流失文物追索返还,成为国家意志,正式列入国家发展战略规划,并且常规化、制度化、法制化;接着在二○二二年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《“十四五”文化发展规划》里,明确提出:“加大流失文物追索返还工作力度”,作为“加强文物保护利用”重要的具体内容,国家文物局为此增设“流失文物追索返还办公室”。另外,新修订的《文物保护法》也作出相应规定。

流失文物的追索返还工作,高度依赖国际合作,是一项复杂工程。目前国际上开展的流失文物追索返还,主要依据一九七○年联合国教科文组织《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》、一九九五年国际统一私法协会《关于被盗或者非法出口文物的公约》。但这两个公约没有追溯力,即不适用于公约生效前被盗或非法出口的文物,解决不了鸦片战争以来我国流失海外文物的索还问题。因此,一九九七年中国政府在加入《关于被盗或者非法出口文物的公约》时声明:“中国保留收回公约生效前被盗或非法出口文物的权利。”根据国博同事的回馈,收藏中国流失文物的外国博物馆等公私营机构经常会说:他们这些藏品都是经过捐赠、购买等合法渠道入藏的,并不是从圆明园直接抢来的。我们的立场则是,这些被劫掠的文物,不管经过多少次洗白,都改变不了他们是被劫掠出境的历史事实,中国政府对其拥有无可争议的主权。

多年来,中国政府深度参与有关的国际合作,参与这方面的国际规则制定,包括二○一四年《敦煌宣言》、二○二一年《天龙山倡议》、与二十七国的双边协谈、参与亚洲文化遗产保护联盟等等。二○二四年,中国联合十八个文物原属国联合发布《青岛建议书》,提出解决历史上流失文物追索返还的原创性中国方案,作为落实“全球文明倡议”的具体举措,是对藏有流失文物的西方博物馆的集体回应。

“存世唯一战国帛书”的回归路

其实历史上中国文物“流失”海外,往往经历复杂的过程。对其溯源及流转历史的研究,是追索工作的必要基础及磋商谈判的重要依据。长沙战国楚墓于一九四二年,遭任全生等当地四个“土夫子”(即盗墓贼)盗掘,在棺椁中一竹箧内,发现一卷帛书及残片(此地后称“子弹库”,这批文物按考古惯例称“子弹库帛书”)。帛书分为《四时令》、《五行令》、《攻守占》共三卷,多达九百馀字。《四时令》为第一卷,由文字和图像组成,体现早期中华典籍图、书并重的传统,印证“图书”概念的起源;而此次回归的《五行令》、《攻守占》为第二、三卷,共计一百三十二件(组),内容包括一年四季十二月宜忌及攻城守城宜忌。这是已知我国最早的帛书(初称“缯书”)实物,存世至今唯一的战国典籍实物,学术界称之为“东方死海文书”。

而盗墓贼当时将此帛书售予长沙南门外古董商唐鉴泉,后归收藏家蔡季襄。蔡耗时两年修复装裱和临摹、释读、研究,于一九四四年出版《晚周缯书考证》,这部“战国孤本”首次重见天日。抗战时期长沙沦陷后,一九四六年,蔡季襄带着帛书来到上海,希望为这件宝物拍摄红外照片,以便辨认上面模糊不清的字迹。当时身在上海、热衷搜集中国文物的美国人柯强,在长沙教书时就认识蔡。此时闻讯马上找到蔡,声称自己有两部新式红外线相机,将蔡诓至家中,借口镜头故障,要求蔡把帛书暂留一天。第二天,蔡再向柯强索要帛书时,柯已擅自托人将帛书带回美国。蔡当场愤怒索还,柯无赖砌词拖延,最后一走了之,逃回美国。蔡又委托留学美国、受教于柯强的友人之子吴存柱,与柯交涉,均未果。新中国成立后,蔡将全部所藏捐献国家。一九五五年,他以湖南省人民代表大会列席代表身份,在大会上将柯强盗骗帛书的经过作了陈述,并将当年被迫与柯强签订而柯拒绝履行的赔偿契约,上交湖南省文化厅;时任北京大学教授的吴存柱,也出具了证明材料。这些都成为如今追索的原始证据。

进入二十一世纪,“国家重点珍贵文物征集”专项等持续推出。二○○六年回归、入藏中国国家博物馆的青铜重器“子龙鼎”,就是流失海外重要珍贵文物通过这个项目成功抢救的案例。子龙鼎通高一百零三厘米、口径八十厘米,是至今发现商末周初最大的圆鼎,为商周青铜铸造工艺和青铜艺术经典之作。据传上世纪二十年代在河南辉县出土后,即经由日本专门从事中国文物国际贩卖的山中商会,非法运到日本,在日本私人藏家之间秘密转让,一直销声匿迹近百年。直到二○○二年,这件中国文物才有照片传到国内;二○○四年现身于大阪《中国王朝之粹》展览及其图录中,后又转归香港收藏家持有。当年六月,马承源等中国文博专家,终于在日本观摩了这件文物。二○○五年,国家文物鉴定委员会确认这是“商周青铜器瑰宝、国之重器”,经国家文物局多方努力,最终使之实现回归。

作为中华民族伟大复兴的组成部分,流失文物追索返还列入国家发展规划,寄托着海内外中华儿女的共同希望,相信更多流失海外的中华文物会陆续回到祖国。

(作者为中国国家博物馆文博馆员)