图:李咏怡与乱港分子郑宇硕及冯伟华等人关系密切,10年前曾就中央政策组向研资局收回“公共政策研究计划”的拨款权,联署抗议。图为2013年他们参与“公共政策研究”论坛。

大学教育资助委员会(教资会)属下的研资局审批拨款无王管,甚至沦为“港独”与反华学者的提款机,这与评审标准及评审员有关。有前研资局评审委员踢爆,原有的评审准则是要求切合香港裨益及具学术水平,但近年变了,被搞政治对抗的所谓学者“玩晒”,沦为小圈子评选。

有专家表示,虽然研资局2020年5月聘请一名外部顾问审查外部评审员的质素,但忽略了审查本地评审员。

《大公报》发现,研资局的人文学及社会科学小组辖下的“优配研究金及其他个人研究资助计划”评审小组,新委任的所谓学者正是“唐英杰案”辩方专家证人港大教授李咏怡,她被委任为评审专家委员。

根据教资会官网公布的最新资料,截至2022年1月4日研资局的人文学及社会科学学科小组(优配研究金及其他个人研究资助计划)的委员名单,港大教授李咏怡被委任新加入评审委员会。此人活跃于反政府的政治活动,曾伙拍公民党骨干竞选高教界选委。

李咏怡任“唐英杰案”辩方证人

现任教港大政治与公共行政学系的李咏怡,是首宗国安法案件“唐英杰案”涉及煽动分裂及恐怖活动罪的辩方证人。李在庭上反驳控方专家刘智鹏解读“光时”。2021年李咏怡在法庭上被控方质疑李非历史专长,中国历史教育程度只读至中三,李亦承认;而控方署理刑事检控专员周天行,更质疑她在2020年接受网媒访问表态反对反中乱港议员总辞的言论:“就算最后不能够阻止法例通过,你(反对派议员)最低限度不让政府轻易通过呀……如果总辞,政府就可以大条道理地说,现在不是我不让你们留在立法会,是你们自己走,于是他们就真的好舒服,法例要点样过就点样过,长驱直进。”李咏怡的偏颇立场,被检控官质疑她诠释“光时”的政治信仰。

事实上,李咏怡的反中立场鲜明,2019年12月,她撰写的“统战、侍从主义与间接统治:理论化香港‘联络处’的角色”(United Front,Clientelism,and Indirect Rule:Theorizing the role of the“Liaison Office”in Hong Kong),这篇所谓论文污蔑内地,抹黑中央,其论调引发社会不满。

“评审委员是个小圈子”

不过,本身对国家、特区政府有强烈对抗意识的李咏怡,却晋身研资局人文学及社会科学学科小组辖下的“优配研究金及其他个人研究资助计划”的评审小组做委员;而李亦成功获小组直属的“人文学及社会科学学科”批出50万8000多元的研究基金做学术研究。李咏怡未做评审员之前,已多次获批研究基金,包括2005年1月的29万9000多元、2009年39万5000多元、2012年59万7000多元。

作为接受研资局研究基金资助的“常客”,李咏怡早在10年前就“关注”研资局的拨款权。2012年中央政策组向研资局收回2000万元“公共政策研究计划”的拨款权,李咏怡与郑宇硕、关信基、陈家洛、冯伟华等24名高教界反对派选委发起联署抗议,并召开记者会向时任中央政策组首席顾问邵善波施压,一众反对派称影响拨款机制的透明度、利益输送、把政策研究科学变成政府政策宣传工具云云,搞得好像被打压一样,引来西方关注及支持。

曾出任研资局评审委员的陈文鸿指出:“评审委员的教授都是小圈子,虽然理论上申请人不知评审项目的专家身份,但学术圈子细,实际上要知道并不难。”

另一名前研资局学科小组委员透露,局方的审批机制采用国际通行的匿名同侪评鉴方法,由相关学科领域的本地及海外学术专家担任评审工作,原意是保证获拨款资助项目的研究水平,以免单靠本地学者容易造成小圈子问题,而研资局亦规定评审专家先作利益申报,限制与申请者有关连人士处理评审,不过实际运作上没有做到,出现问题。

据了解,每一个评审小组委员会设有主席及副主席,再由他们把多个研究项目申请分派给相关学术领域的小组委员,再由该委员分发给本地及海外学者评分,分数由最低1分至最高5分不等:“小组委员一般会将一个项目申请,发给在学者资料库内约10名学者评审,本地学者属于义务评审,海外学者才有评审酬金,因此未必人人会做评审回复,一般一个申请项目约有5至6个回复,最少亦要有2个评审回复。若申请项目的评审获得4分,才获批出研究基金,金额多少再由委员会商讨。”

另一名前委员指出,若申请项目最后只有两名学者做了评审,一名评得高分,另一名评得低分,委员会考虑已评分学者的国际级数,“如果是有学术名气的专家学者审评项目是高分,一般会通过评审拨款,加上有些科目的相关专家数量有限,圈子狭窄,申请研究基金的学者与评审专家不乏互助、彼此认识,即使海外学者评审亦有主观成分,所以评审制度既有道理亦有人情,所以评审制度是否完全公平、客观、无政治色彩?坦白说,是没有的!”

前委员:教资会应检视委员名单

两位前研资局委员异口同声表示,人文及社会科学容易渗入政治色彩,认为教资会秘书处的专家学者库及小组委员会委员要做好把关:“避免委员会出蛊惑,助‘自己友’的申请项目发给会评审高分的学者,而秘书处亦要检视专案委员会的委员名单。”

然而,研资局于2020年5月聘请一名外部顾问专责审查外部评审员的资料库,却没有机制审查本地评审员的评审质素。

李咏怡曾提名乱港分子选特首

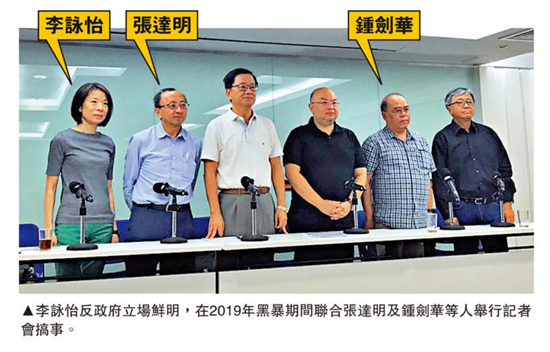

图:李咏怡反政府立场鲜明,在2019年黑暴期间联合张达明及钟剑华等人举行记者会搞事。

法庭上辩称属温和派的李咏怡,多年与公民党同伙。李在中大联合书院政治与行政学系毕业,负笈美国雪城大学取得博士学位后,1993年回中大政政系任教,2006年转到港大政治与公共行政学系任职,她的名字亦开始活跃在反对势力政圈。曾收受黎智英50万元的“民主发展网络”,有指李咏怡与陈健民等“民网”成员来往甚密。

倡议所谓“行政长官普选方案”

过去公民党掌控行政长官选委中的高教界选委,李咏怡与公民党骨干郑宇硕、陈家洛、关信基及其他反中乱港学者冯伟华、陈健民、钟剑华等在2006年当选高教界选委,将提名票给予当时特首候选人、时任公民党九龙东支部主席的梁家杰;2011年李咏怡再与关信基、陈家洛等将提名票给予何俊仁。

一直伙同反对派学者活跃于政治活动的李咏怡,2015年以港大校友身份参与联署“撤特首兼任校监,尽快任命副校长”活动。而近年每年均获得研资局拨款研究项目的方志恒,与李咏怡等17名学者曾联合倡议所谓的“行政长官普选方案”。

研资局出钱 参与美国“学人计划”

教育资助委员会的研资局由2002/03学年起,与驻港美领馆合作推“研资局—傅尔布莱特(香港)学人计划”(Fulbright-Hong Kong Award program),获资助学者到美国的大学进行不超过10个月的研究工作,在2006/07学年,计划扩展至青年学者。

前教育资助委员会委员、“香港视光学之父”理大眼科视光学院荣休教授胡志城教授表示,当年他反对研资局出钱参与傅尔布莱特学人计划:“我不反对去美国交流,我反对为何用Fulbright名义,却由我们出钱;用你(Fulbright)名义不打紧,你(美国)要出钱囉,但是行政工作由我们负责,Fulbright的行政办事处(港美中心)设在中大,其实香港有其他国际级科学家冠名的奖学基金,例如高锟、杨振宁、李政道等,用你(Fulbright)个名,你(美国)就要出钱才算合理。”根据教资会资料,2019/2020学年,研资局拨款1,381,800元资助7名香港学者透过Fulbright计划到美国;近五年则合共资助5,870,762元。

《大公报》揭发 美急中止计划

“傅尔布莱特学人计划”以学术交流之名,做了不少超乎学术的事情。2020年4月《大公报》调查报道,位于中文大学的香港美国中心(港美中心),执行美国国务院教育及文化事务局辖下的“傅尔布莱特计划”(Fulbright Program),在香港2012年实施高中及大学“三三四”学制改革的时候,美领馆由港美中心搭桥,输入25名“傅尔布莱特学者”来港,渗透香港八所大学设计通识教育课程、执教及培训,变相操控香港高等教育重要课程。

2020年美国国务院文件列明推行与世界各地的教育、文化、专业人员、体育等交流计划,是“要推进美国外交政策及达到国防目标,培育以美国社会利益及推销美国价值的未来领袖”。报告又指明交流计划是联系当地组织的重要工具,有助配合驻当地领事馆的外交政策及特别任务。

《大公报》揭发“傅尔布莱特学人计划”的政治图谋后,同年7月特朗普政府中止与内地及香港的“傅尔布莱特”交流计划。

教大方志恒“自治政体”网页下架

图:《大公报》揭发教资会资助“港独”学者方志恒后,方志恒的“比较自治政体”网页已消失。

《大公报》本周一揭发教资会资助“港独”学者方志恒,其中一项资助额达98万多元的“比较自治政体──全球研究网络”,称是全球首个“自治政体”分析数据库。

记者发现项目的研究员,近四成来自鼓吹所谓“独立”的地区,包括来自西班牙的加泰罗尼亚、搞公投有主权纷争的直布罗陀、半世纪受“独立”战火蹂躏的北爱尔兰等,涉煽动“独立”。

该报道刊出后,教育大学香港研究学院关于该“自治政体”的网页已下架,《大公报》向教大及方志恒查询,截稿前未有回复。