十八至十九世纪期间,广州是中西贸易的集散地,外国人于此经商、购物,商馆内的店舖提供商旅喜欢的绘画艺术、手工艺珍玩、瓷器等,以供购买。香港艺术馆正在举办“广州购物誌—18至19世纪外销艺术”展览,展示不同门类外销艺术藏品,呈现当年广州的“购物天堂”的历史底蕴和艺术风情。\大公报记者 刘毅(文、图)

一七五七年,清政府为方便管理,下令关闭广州以外的所有通商口岸,只留广州一口通商。来华商旅活动范围规限于广州城外西南方的商馆区内,也就是“十三行”,每个月的特定日子,他们获准在一名翻译陪同下外出游玩。因此,于他们而言,商馆区内的购物既是贸易的一部分,亦是日常消遣。而这种购物选择,遂形成了一种十分描摹当时社会世情的外销艺术。

今次展出的一百二十组外销艺术,类型涵盖绘画、银器、瓷器、漆器、折扇、牙雕等,可谓广州曾经作为通商口岸,日常交易艺术品特色的真实写照。

从中,可观当年口岸贸易繁盛之缩影,而一物一件,又可反映彼时的时尚潮流及中西融合的人文风貌。另外,展厅的动画及互动投影效果,又呈现给观众如同徜徉在购物街店舖之观感。香港艺术馆馆长(中国文物)郑焕棠及一级助理馆长(外销艺术)林向盛日前向媒体介绍一系列藏品特色。

《十三行同文街一景》

彼时,外国人来华经商,他们十分锺情中国的人文风光,又因为没有摄影技术,就有画家执起画笔,描摹“十三行”风景,从而卖给外国人。这便是外销画的由来。此图为巴化勒米.拉伟涅的设色石版画《十三行同文街一景》,即是描画当时其中一条购物街景象,街道两旁的商店多是楼高两层,有小骑楼和百叶窗。

《关联昌画室》

外销画种类繁多,题材多以商行、船只、花卉、风俗为主,当时“十三行”区内出现多个画舖,画舖聘请的一众擅绘外销画的画师进行创作,当中又以关联昌的庭呱等人,较为知名。这幅庭呱作《关联昌画室》描绘的正是关联昌画室工作一景,展现了当时外销画兼容中西的绘画技法。

通草画

现场展出一些外销画中的通草画,这些通草画所用纸张是俗称为通草的灌木茎髓切割而成。由于切割的树茎大小有限,因此每张纸都不大,且很脆弱。多会被用来画小品。如官员像、杂耍图等。画作纸张洁白,因此颜色显得艳丽多彩,深受西方人欢迎。

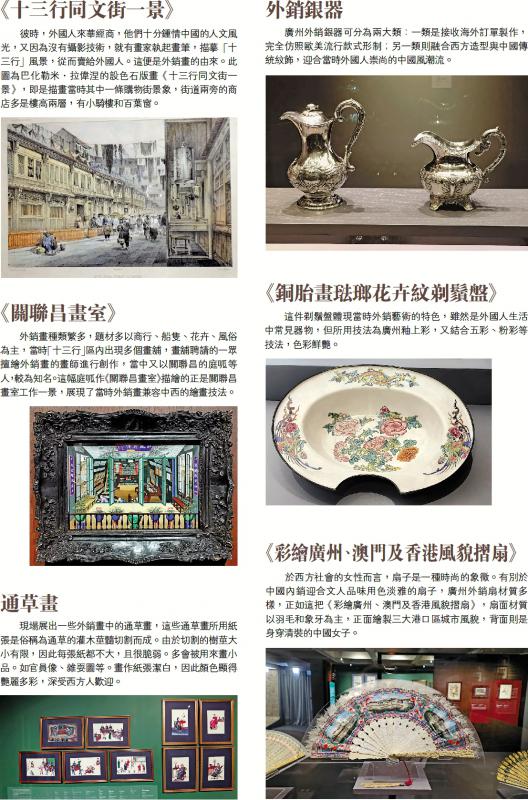

外销银器

广州外销银器可分为两大类:一类是接收海外订单制作,完全仿照欧美流行款式形制;另一类则融合西方造型与中国传统纹饰,迎合当时外国人崇尚的中国风潮流。

《铜胎画珐瑯花卉纹剃须盘》

这件剃须盘体现当时外销艺术的特色,虽然是外国人生活中常见器物,但所用技法为广州釉上彩,又结合五彩、粉彩等技法,色彩鲜艳。

《彩绘广州、澳门及香港风貌折扇》

于西方社会的女性而言,扇子是一种时尚的象征。有别于中国内销迎合文人品味用色淡雅的扇子,广州外销扇材质多样,正如这把《彩绘广州、澳门及香港风貌折扇》,扇面材质以羽毛和象牙为主,正面绘制三大港口区城市风貌,背面则是身穿清装的中国女子。