图:扩大购房需求是房地产去库存的关键。

近期中央和地方推出的一系列房地产支持举措,都是为了实现保供给、促需求和稳房价的目标。其中,拉动需求、稳定房价并扭转房价下行预期是关键。而在地方政府收购存量商品房方面,须注意不能增加地方政府隐性债务。

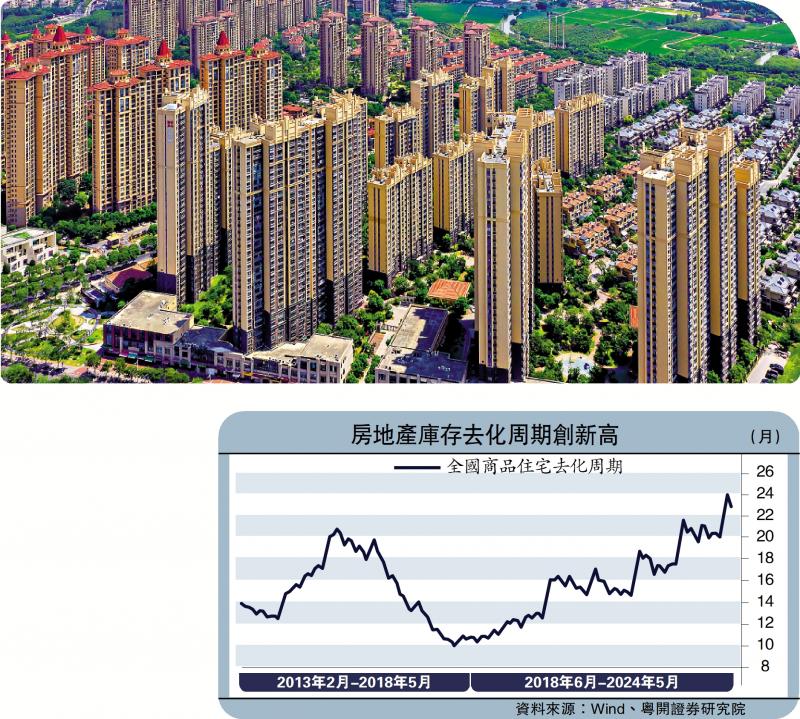

楼市新政是对4月份政治局会议“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”要求的贯彻落实,标志着新一轮房地产去库存的开启。

拉动需求成为关键

扩大购房需求是房地产去库存的关键。根据是否涉及旧房卖出,购房需求可分为新增需求和置换需求;同时根据购房链条发起方的不同,新增需求和置换需求各自又都可进一步细分为居民主导和政府主导。因此,房地产需求端政策重点围绕这四类需求进行部署和开展。

其一,居民出于居住或投资目的而购置的首套、二套、三套等住房,是新增需求的主要来源。政策的重点是降低居民购房门槛和成本,包括放松限购、降低首付比例和房贷利率、提供购房补贴等。截至目前,除北京、上海、广州、深圳、天津、海南省以外,各地已全面放开限购;5月17日,有关部门宣布,将首套和二套房最低首付比例分别下调至15%和25%,取消全国层面首套和二套房房贷利率下限,下调公积金贷款利率0.25个百分点。

其二,政府向房企收购待售商品房,用作保障性住房,是对常规新增需求的重要补充。政府承担着刺激购房需求和增加保障性住房供给的双重责任,干脆打通供需两端,由政府来消化部分存量商品房,并将之转化为保障性住房。

其三,居民刚性购房需求偏弱背景下,“以旧换新”的改善性置换需求受到重视。置换链条中,“认房不认贷”、“换新补贴”等政策降低了新房购买端的门槛和成本,但难点和堵点在于旧房能否顺利卖出去。为加快旧房流转,激活置换需求,各地推出了多种住房“以旧换新”政策:1)中介帮卖代售,居民、中介、房企三方合作,出售旧房和锁定新房房源同步推进,中介优先代售旧房,若未顺利售出,房企同意无条件退房;2)市场化旧房换购,先由房企收购居民的二手房,再由居民购买房企的新房;3)政府回购收储,国资平台收购居民的二手房,用作保障性住房或重新出售,同时要求居民选购指定范围内的新房。

其四,若对城中村改造、棚户区改造等实行货币化安置,也会产生置换需求,只是将“以旧换新”中当期的二手房供给变为了未来的新房供给。货币化安置中,居民旧房拆迁后,1)政府提供拆迁款或房票,由居民自主购买新房;2)政府向房企集中收购待售商品房,用于拆迁安置。

除了需求端发力以外,供给端也要做好“保交房”工作,打消居民疑虑,提振购房信心。5月17日,有关部门宣布:1)打好商品住房项目保交房攻坚战,防范处置烂尾风险。按照市场化、法治化原则,分类处置在建已售未交付的商品住房项目,推动项目建设交付,切实保障购房人合法权益。2)进一步发挥城市房地产融资协调机制作用,满足房地产项目合理融资需求。城市政府推动符合“白名单”条件的项目“应进尽进”,商业银行对合规“白名单”项目“应贷尽贷”,满足在建项目合理融资需求。3)妥善处置盘活存量土地。目前尚未开发或已开工未竣工的存量土地,通过政府收回收购、市场流通转让、企业继续开发等方式妥善处置盘活,推动房地产企业缓解困难和压降债务,促进土地资源高效利用。

首先,目前政府收储主要分为两类:

一是收购存量新房,受中央政策支持。按照“政府主导、市场化运作”的思路,由人民银行提供低成本再贷款资金,激励21家全国性银行机构按照市场化原则,向城市政府选定的地方国有企业发放贷款,支持以合理价格收购已建成未出售的商品房,用作保障性住房。

二是收购二手房,地方自主出台。地方政府为畅通“卖旧买新”置换链条,由国资平台收购部分二手房,用作保障性住房或重新出售。资金来源包括地方财政、城投平台自筹资金等。

笔者预计政府收储将以存量新房为主,二手房规模较小。资金来源上,新房收储有人行的保障性住房再贷款支持,而二手房收储更依赖地方财政;前期收储和后续管理上,新房方便集中收购和统一管理,二手房则需分散处置,更加复杂;问责风险上,新房收储可依据规范流程开展,二手房收储的自主操作空间较大,容易产生利益输送问题。

由于政府收储是用作保障性住房,而保障性住房是满足工薪收入群体刚性住房需求,因此收购的商品房将以小户型为主;且不宜大规模铺开,应集中于高库存且保障性住房缺口较大的城市和区域。

其次,收储存在三个政策难点:

一是部分城市的成本收益不匹配导致项目推进有一定难度。政策要求新房收储按照市场化原则运作,而市场化运作的前提是成本收益至少要大致匹配。

配售型保障性住房的原则是“保本微利”。如果政府向房企收购新房,再以可负担的价格配售给受保障群体,便要求收购价相较市场价有较大折扣,否则要么政府亏本,要么价格偏高以致缺乏吸引力。

配租型保障性住房则要比较租金回报率和资金成本。保障性住房再贷款的政策利率是1.75%,期限1年,可展期4次,人行按照贷款本金的60%发放再贷款,因此收购主体的贷款利率要更高。2024年4月,上海、深圳、广州、北京的二手房租金回报率分别仅为1.75%、1.61%、1.58%、1.43%,租金无法覆盖利息支出及运营维护成本。

2023年2月,人行创设租赁住房贷款支持计划,在重庆市、济南市、郑州市、长春市、成都市、福州市、青岛市、天津市等8个城市开展试点,支持市场化批量收购存量住房、扩大租赁住房供给。但截至2024年3月,1000亿元(人民币,下同)的额度仅使用了20亿元,反映出政府收储在落地中面临一定难度。

二是保障性住房需求与商品房库存之间错位。保障性住房缺口较大的是一二线城市,而商品房去库存紧迫性较高的是三四线城市。

三是地方财政面临较大压力。虽然当前政策要求地方政府量力而行,不增加隐性债务,但无论是维持项目收支平衡,还是三四线城市去库存,大概率还是需要地方财政提供支持。

5000亿元足够吗﹖

再次,5000亿元的收储规模是否足够?

3000亿元的保障性住房再贷款,按照贷款本金的60%发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。但市场普遍认为,消化存量商品房的收储规模要达万亿元以上,例如克而瑞研究中心估算所需资金可能超过5万亿元。

一是政策启动初期,5000亿元的收储规模相对充裕。如前所述,政府收储不会像之前的棚改货币化那样大规模铺开,而是集中于高库存且保障性住房缺口较大的城市和区域;同时,市场化运作的政府收储面临一些难点,推进可能相对缓慢。

二是,若政府收储顺利快速推进,政策额度可以追加。例如2023年人行新增5000亿元PSL(抵押补充贷款)额度,支持保障性住房等“三大工程”建设。

三是,政府收储具有带动效应,供需失衡改善的效果或不止5000亿元。如果政府收储稳步推进,消化部分存量商品房的同时,能够有效提振市场信心和预期,甚至可能不需要用完所有额度。

最后有关收储的预计效果。一方面,政府收储将带来积极作用:加快存量商品房去库存,改善房地产市场供需失衡问题;加快保障性住房供给,更好满足工薪收入群体的住房需求;助力保交楼和“白名单”机制,加快房企回笼资金。另一方面,受制于前面提到的三个政策难点,本轮政府收储去库存的效果可能不如上一轮棚改货币化,但相应地,也不太会引发房地产过热和房价大涨的副作用。