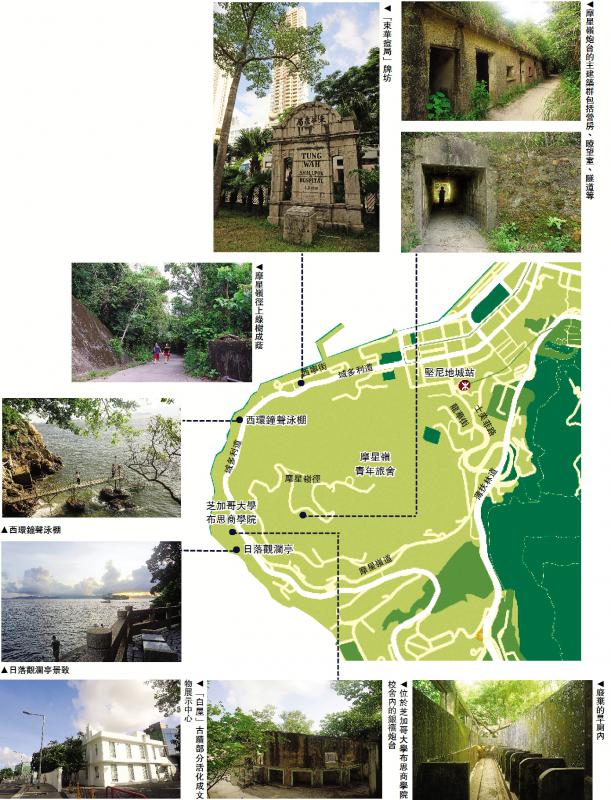

七月仲夏,为避暑气,睇日落晚霞成为许多人必备的户外活动。港岛西隅尤其坚尼地城至摩星岭,沿途景观兼备“打卡”热点与历史古蹟,既有西环鐘声泳棚、西环码头(西区公众货物装卸区),可在黄昏时分轻鬆漫步,迎海风赏余晖;也有树荫成林的初级行山路线“摩星岭径”,探秘二战时期军事遗址,日落观澜亭、配水库临时花园远眺西陲海峡,乐此不疲遊半日。

从港铁坚尼地城站C出口一出来,就是科士街的“石墙树”。一直向西,来到西宁街的坚尼地城巴士总站,寻“东华痘局”牌坊,仅存拱门及奠基石隐藏一侧。基石上部分字样或褪色或模糊,配合网上查询才看清内容:於1910年启用的东华痘局,当时主要是用中藥治理天花病人以及接种牛痘。随着天花绝迹,它在1938年交还政府用作传染病医院,二战后被拆卸。这段数十字的简介让人无从理解这座牌坊存在的重要性。

部分古蹟已活化

其实分别在1894年、1896年,香港曾爆发两次鼠疫,一些英国官员及西医生质疑东华医院以中医中藥治病的成效。结果政府同年聘任一位华籍医生进驻东华医院,这是东华医院引入西医的起源,自此成为中西医兼备的医院,在19世纪末至20世纪初对香港疫症的治疗和预防作出巨大贡献。东华痘局正是由东华医院所兴建。今年上半年疫症蔓延时,防疫及应变机制、公共衞生再次成为社会热议,而在古蹟维护方面何不多发挥想像,或以科技手段作历史知识延伸?

重回域多利道,一路见到很多悉心打扮的少男少女,西环鐘声泳棚不远了。走至摩星岭道与域多利道交界处,“白屋”近在眼前,这座历史建筑前身为域多利道扣押中心,1960年代专门用作羁押和拷问被认为危害英国殖民统治的“政治犯”。“白屋”建筑群现已改建为芝加哥大学布思商学院校舍,古蹟部分活化成文物展示中心,惟到访当日关闭,无法窥见那段黑暗历史。

学校正门对面,正是摩星岭径起点。摩星岭英文名为“Mount Davis”,取自第二任港督戴维斯。在1900年代,为了镇守香港西面海域,这裏被打造为军事要塞,从山顶至山腰设置5组9.2吋口径大炮台,还有射击指挥总部、火藥库、营房、瞭望室、情报站等。二战时期,此带受到日军轰炸,存留的炮台、营房等设备,如今被列为二级历史建筑。

文字介绍稍简略

沿路的山坡上时有一些残缺不全的建筑物,四周鲜有通道,也没有任何说明指示,这些建筑物前身是什麼,不得而知。继续往山上行,很快到达休憩亭,对面又有一座废弃的长方形建筑,外墙依稀看到彩色图画和文字,听途人说,那是旧时的公共旱厕。走到西区狮子亭,终於见到第一座炮台,旁边只有一个笼统的文字介绍牌。可惜眼前野草丛生,难以想像当年战争指挥部的景象,连炮台构造和功能也无从得知。 一路至青年旅舍,拾级而上,抵达摩星岭炮台的主建筑群。先是一大片原是校场的草地,一侧又有一炮台。沿着小斜坡上去是一排营房,告示牌与之前的一色一样。这些营房与山中间均设有间隔为免潮湿,包括电话室在内的数个房间,外墙仍可见当年的迷彩绿色。经过隧道可以到靠近另一则的营房,还有一些瞭望设施,清楚可见整个香港岛西面及西南面的海峡。此处的营房设有军官的浴室及洗手间。一直走可重回校场,基本算是遊遍整个摩星岭的军事遗址。

“摩星”二字甚佳,有星河旷远之意。山路鬱鬱葱葱,一树一石皆有掌故,不乏遊客。惟荒废的炮台及空置的营房,日久失修,缺少恰当说明,稍为扫兴。旅遊业界不妨藉此开发更多本地文化深度遊,或串连成完整的指南,以免这些历史古蹟资源付之东流。