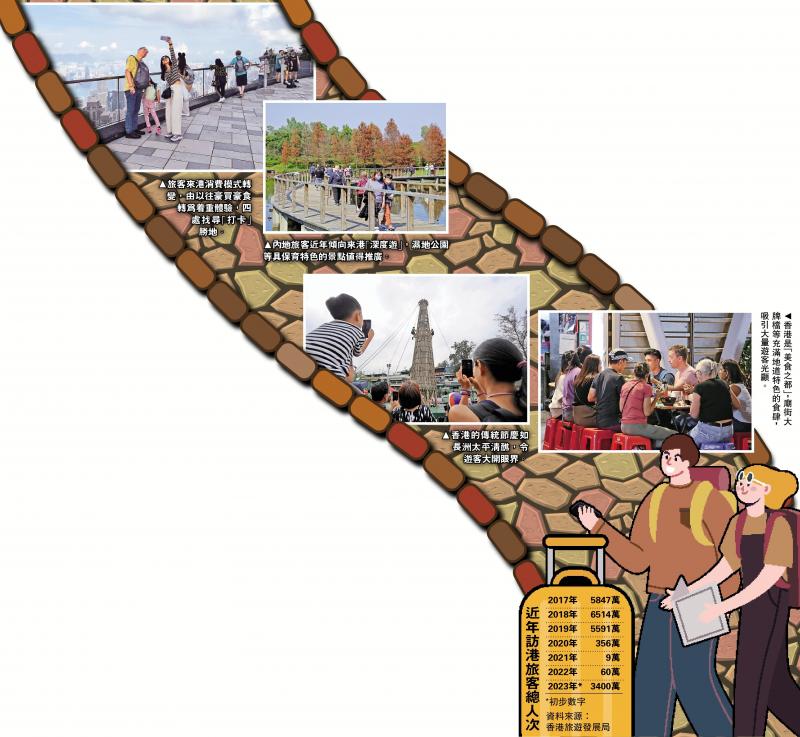

图:旅客来港消费模式转变,由以往豪买豪食转为着重体验,四处找寻“打卡”胜地。

编者按:

本港疫后恢复通关一年,旅游业逐步复苏,去年访港旅客量恢复至疫情前55%的水平,大幅超过预期,但有旅游业人士却形容“旺丁不旺财”。

疫后旅游业界出现种种新转变,本港旅游业面对内忧外患,包括访港旅客消费模式转变,来自全球旅游业的竞争等,香港旅游业如何突围而出应对新挑战?《大公报》将透过专题系列报道,综合旅游业界、学者等观点,深入分析香港旅游业前景出路。

“美食之都”、“购物天堂”等的美誉过去都能代表香港,惟三年疫情后,占整体访港旅客量近八成的内地旅客,出现新的消费模式,由过去的“豪买豪食”,转为现时的City Walk(城市漫步)等较低消费的体验游活动,消费额度不如从前。有旅游业界人士表示,旅行团消费额下跌七成。有学者指出本港旅游定位不再单一化,需从深度游、“期间限定”的体验游,以及强化固有景点等方面着手,符合旅客群体喜好,给予全新体验。

文化体育及旅游局局长杨润雄指出,政府会与内地相关部委保持沟通,就有序优化个人游计划、调整内地访港旅客购物免税额等建议适时作出讨论。

大公报记者 钟佩欣

旅游发展局数据显示,2023年全年初步访港旅客数字为3400万,内地客占约79%,过夜旅客平均留港时间,由疫情前约3.1晚,延长至2023年第三季约3.5晚。旅游业议会主席徐王美伦昨日接受《大公报》访问时表示,旅客数字符合预期,但消费上“差少少”,认为与内地零售业及网购行业发展迅速有关,“留多晚自然会消费,问题是如何吸引旅客过夜?”

维多利亚港、金紫荆广场、星光大道等过去一直成为旅客到访香港必到景点,香港旅游专业联盟主席罗启邦坦言,旅客访港旅游模式已经改变,维港等的“主菜”景点需要保留,但随着社会变化,预料长洲、湿地公园、行山路线等“配菜”的占比亦会慢慢增加。

定位不应单一化

“一个路牌,都可以成为打卡点。”香港理工大学香港专上学院工商及款待业管理学部高级讲师陈文亮接受《大公报》访问时表示,本港旅游业不应再单向性,更不需要设有“四四方方”的定位方向,他举例,二月初国际足球巨星美斯访港,门票被抢购一空,大型研讨会及会展旅游,同样有助带动海外旅客来港消费;年轻人喜爱深度游,“捐窿捐罅”寻找美食、行山路线等,坊间亦可发掘更多体验游活动等。他坦言“全世界都争紧旅客,香港如何突围而出?政府及旅游业需要想出办法吸客。”

工联会旅游联业委员会主席林志挺以“食老本”形容本港的旅游景点,他举例指出,弥敦道路牌一直深受旅客欢迎,“但旅客行完一整条弥敦道,就结束行程。”他认为可重新包装旅游路线,例如由旺角火车站到尖沙咀的途中亦有不少古蹟文化,可让旅客停留了解,又或者结合油麻地警署、果栏等整合路线,“旅客就不会数小时看完路牌就走人。”

旅游资源未用尽

林志挺并建议,强化固有旅游景点,举例西九文化区大受旅客欢迎,但认为旅游资源“未用尽”,他建议于特定节日,在空地前设置灯光打卡点等吸睛项目,帮助延长旅客停留时间。他强调,整合景点等需要政府及营办商配合,“如果单靠营办商就难以实行。”

近日有意见指出扩大个人游城市范围、恢复深圳户籍居民赴港“一签多行”等措施,杨润雄昨日在立法会会议回应议员提问时表示,开拓客源吸引更多高增值过夜旅客,是香港发展旅游的主要策略。政府会与内地相关部委保持沟通,就有序优化个人游计划、调整内地访港旅客购物免税额等建议适时作出讨论。