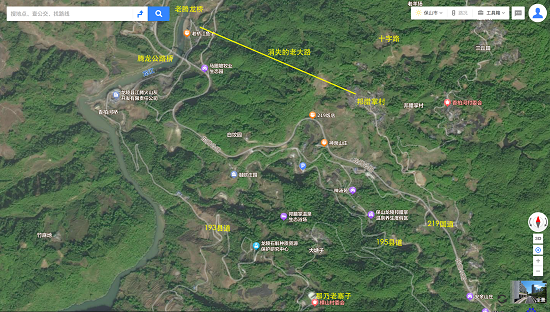

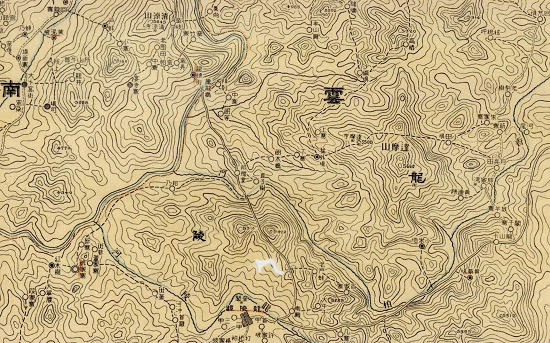

云南省龙陵县邦腊掌村,位于香柏河北岸高地,今天闻名遐迩的邦腊掌温泉度假区,即因该村名而得名。自龙陵北部黄草坝逶迤而来的香柏河,在邦腊掌村西约3公里处汇入龙川江,交汇点上游约1公里处即为老腾龙桥。在1940年代以前,此处是从龙陵进入腾冲的主要门户,当年沟通两县的龙腾路仅为驮马小道,在1935年云南省1/10万军用地图上可见其旧迹。

在此后几十年,迭经1942年夏秋侵滇日军改修,1945年春修筑中印公路时扩修,1956年以后又曾多次增修,如今留下了193县道、195县道、219国道等几条大致平行的道路;而在老腾龙桥下游300多米处,也新建了与219国道配套的腾龙公路桥。

图:龙川江东岸邦腊掌区域卫星地图

实际上,所有的新路都与老路有密切关联性,或是沿用了老路基,或是部分地更改了路线。作为后来人,走新路时应知老路,否则就难以“穿越时空”,真正进入这一区域的“微观战史”。而在滇西抗战中,邦腊掌区域曾发生过改变战事走向的重大事件,多次成为万众瞩目的焦点地区。

如今邦腊掌以温泉而著名,且是全球范围罕有的“奇水神汤”氡氟泉,对皮肤病极具疗效。泉眼均分布在香柏河谷两岸的石隙中,因此香柏河、龙川江上时见袅袅白雾蒸腾,宛如人间仙境。前几年笔者在219国道边的神泉山庄小住改稿,面对此景曾撰一联句曰:“纸上风雷宜下酒,窗外河山可佐餐”。

今有京城贵客德楹先生在香柏河谷建龙腾阁养老,又重修了龙山书院,嘱余对周边发生的战史予以钩沉,以便与到访友人分享。余乃欣然从命。遂与老友、龙陵文管所饶斌先生,带着老地图、战史资料和无人机,驱车对邦腊掌附近地域再做补充勘察,终于厘清方圆数十里的地理兵要,使历史细节确凿地落实于大地之上。

图:在龙川江河床仰望老腾龙桥(前)与腾龙公路桥(后)

老腾龙桥与老腾龙路

腾龙桥,始建于清朝,据《民国腾冲县志稿》记载,“龙川江下游蒲川乡桥头街又名曼掠,为通龙陵道,建腾龙桥”。它跨越湍急的龙川江,扼腾龙咽喉,属兵家必争之地。1939年,滇西第一殖边督办李曰垓曾组织人员测量,修筑腾冲经团田至龙陵的公路,拟与去岁刚通车的滇缅公路接通,乃发动腾冲团田、蒲川、勐连等乡民开工挖部分路基,后因经费困难而停工。

这一时期的腾龙桥,未曾留下历史照片,推测为老式铁索吊桥,与龙川江上游迄今保存完好的龙江桥类似。今天游客所看到的老腾龙桥,其实是1956年德宏州政府修复老腾龙路时的配套桥梁,由云南省公路局参照怒江惠通桥的结构而设计。因此,面对这座1957年才建成的腾龙桥,我们只能大致想象它之前的模样——虽然它前些年曾出现在《滇西1944》《我的团长我的团》《中国远征军》等电视剧的镜头中,但严格说来并不是历史上那座老桥。

图:电视剧《滇西一九四四》中的腾龙桥镜头

这一时期的老腾龙路,特别是龙川江东岸的路段,是通过老腾龙桥后径直爬山而上,向东南直插邦腊掌村的,直线距离约2公里。今天在卫星地图上,已经完全看不出有这条路,在腾龙桥至邦腊掌村之间,是一片被浓绿色植被覆盖的山地;但从邦腊掌村向东南这条老路就出现了,并在跨越了219国道后,向下至香柏河谷与195县道相通。经与1935年云南省1/10万地图对照,这才是1940年代之前的老腾龙路路线。

那么,现在需要进行勘察的就是,从老腾龙桥至邦腊掌村,到底是否曾有过一条老路?那天,我和饶斌驱车抵达邦腊掌村,从卫星地图上看,由该村向北还有小路可延伸至一个标着“十字路”的地方,但车子是开不过去了。于是,饶斌就在村坝上升起了无人机,操控其在数百米空域俯瞰,从传回的图像中,发现了在浓绿山林掩映下时断时续的老路痕迹。

图:无人机俯拍腾龙桥至邦腊掌村间隐约可见的老腾龙路痕迹

1942年5月初旬,进占龙陵的日军正是沿着这条老路又向腾冲进攻。当时的情形是,日军第56师团坂口支队以汽车运兵,先是沿滇缅公路一口气打到了松山、腊勐,在远征军第36师及时赶到怒江东岸阻击,独立工兵第24营断然爆破惠通桥后,日军以第146联队第2、第3大队先后操皮筏、竹排渡江,向东岸孩婆山、大山头发起攻击,但毫无进展。5月7日,第2大队奉命撤回怒江西岸,沿滇缅公路返回龙陵,而后沿腾龙老路向腾冲进击。此时,驻防龙川江西岸的,是中缅运输总局警卫大队第2中队一部。

5月4日,该警卫大队第2、第3中队,曾在远征军新28师师长刘伯龙指挥下,在龙陵南方的张金山阻击日军。至5月5日晨,日军突破该大队防线,在滇缅公路西侧的第2中队余部,在大队附彭学昭率领下,随刘伯龙向腾冲转移,由老腾龙桥过龙川江后,在西岸高地防御。

据中缅运输总局警卫大队战斗详报称,“(腾龙桥附近)地形险要,为进出腾冲门户。为使腾冲不致过早陷于敌手,以掩护腊勐阵地之翼侧安全,及使八莫、腾冲方面撤退人员安全通过起见,虽以形势悬殊,然仍与敌隔河对峙迄四昼夜,于5月8日继续与人枪约二百之敌剧战”;新28师战斗详报亦记述,“5月8日拂晓,敌步兵二百余名进袭龙头街。职(刘伯龙)率残部再战,终以众寡悬殊,弹药告绝,不得已再向腾冲转进,图得一根据地收容。”

虽然此后腾冲仍于5月10日午后陷落,但5月8日的腾龙桥阻击至少迟滞了日军一日,且此时第2中队余部仅存二十余人,以寡敌众也算尽了力。此外,老腾龙桥未经破坏,龙川江亦尚未进入雨季涨水期,因此对日军并未构成较大阻碍。战斗详报中提及的“龙头街”,当地一般称桥头街,位于今龙川江西岸腾冲市团田乡曼弄村曼掠自然村,在1935年版1/10万军用地图上非常醒目,我们驱车抵达后也确认了老街子的具体位置。另外,彼时从龙川江东岸通过老腾龙桥后,继续向前的老路是从西岸山谷间的坡道直插桥头街,而不是现在193县道、219国道在下游的迂回路线。

图:1935年云南省1/10万地图腾龙桥至龙陵城区域,该图测量极欠精确,但地名信息极具价值

日军改修腾龙路和腾龙桥

在日军占领了芒市、龙陵、腾冲等地,与远征军形成隔怒江对峙局面后,为加强对滇西沦陷区的控制,开始改修老龙腾路。当时,因远征军留置了预备第2师在腾冲北部山区打游击,成为日军第56师团进行“讨伐”作战的重点,为此经常需要从缅甸境内及遮放、芒市、龙陵向腾冲增兵,而此前龙陵至腾冲间的驮马道,无法满足以汽车输送兵力的需求。

日军改修老腾龙路,于1942年6月即已开工。7月中旬至8月中旬,在怒江东岸流亡的龙陵县县长杨立声,曾向云南省政府报告:“敌人已积极赶修腾龙公路,强征两县民工约二万左右,不久即可完工”;“腾龙公路已修至龙川江边,正筑两岸石墩,不日将建铁桥,目前之车仅通至达那寨。修路工人多为腾、龙民工及摆夷(傣族)等,人数渐渐增加”。

战后公开的日军史料披露,最初“(龙陵至腾冲)两城连线道路上的村落,只有极少数的人返回了住地,只剩很小一部分田地继续在被耕种。因害怕日军而四处逃避的人还有很多,大多是怕被当作苦力征用的逃难人员”。于是,日军开始四处强征沦陷区民夫投入筑路,并强迫部分在缅甸捕获的英印军战俘也参加了施工,类似修筑泰缅铁路的做法,详情可看电影《桂河大桥》。

第56师团战时旬报称:师团工兵队开始修筑龙陵至腾冲的公路之后,遇到连日降雨以及山谷险峻等困难,工作进展不如人意。但是工兵队还是排除万难,在(6)月末将进展到了龙头街南方6公里处的龙川江桥梁附近。龙川江桥梁也完工,但是由于每下一场暴雨都会造成山体崩塌,所以要花很大精力去维护这些竣工的设施。独立工兵第4联队先对腾冲至龙陵的路况较差的驮马道进行了修补,6月中旬开始施工,月末之时进展到了罗汉冲(今永乐村)南方地区。

1942年10月26日,因日军几乎倾巢出动投入对腾冲的“伊号讨伐”,施工监管兵力不足,筑路英印人曾大批逃散。远征军游击武装先后捕获到13名,据供述系在缅甸被俘的英印军士兵。“伊号讨伐”战事甫定,日军又从缅甸强征来印度人、缅甸人、掸族人1800名投入施工。在此期间,腾冲蒲川乡乡长杨光品因通晓印、缅语,遂潜入筑路队伍进行策反,晓之以中印缅关系,多数民夫为之感动,有七八十人随杨光品潜逃。此后,杨光品把这些民夫绕道送至保山,交远征军第71军军长钟彬收容。日军知情后,抓捕杨光品未获,将他的房屋烧毁。

特别配图:1944年9月29日,143名由日军在缅甸强征来华的印度苦役,两年半多的时间被强迫挖地道修战壕;他们从位于中国龙陵-芒市间的日军营地死里逃生,重见天日;当时是美国B-25轰炸日军阵地,日军慌忙掩蔽中,使得这些印度囚徒趁机逃脱。美国国家档案馆图片,美军通信兵拍摄(宴欢供图)

日军改修后的腾龙路,即为两年后滇西大战中龙陵至腾冲间的干路,其路线避开了部分旧驮马道不适宜汽车开行的路段,大致与后来的193县道重叠。在改修道路的同时,日军又改修了与之配套的老腾龙桥,最大的变化是可以通行汽车。而1957年正是在废弃了日军所修的这座桥后,按照惠通桥的样式进行设计重建。因此,怒江惠通桥与龙川江腾龙桥如今宛若姐妹。

图:日军昔日改修的腾龙桥至龙陵县城路段,大致与193县道重叠,今日已少有人走

滇西大反攻中的“腾龙桥危机”

日军改修老腾龙路为公路,特别是邦腊掌附近的路段变化巨大,但据守怒江东岸的远征军并不了解详情。因此,当1944年滇西大反攻开始后,就酿成了一个巨大的灾难。

1944年6月上旬“一战龙陵”期间,远征军第71军主力第87师、第88师,已对兵力空虚的龙陵城完成合围,即将肃清龟缩在城区最后的残敌。因顾虑腾冲方面的日军主力南下增援,第71军已注意到腾龙桥的要害地位,所以在6月8日至10日,令第87师先是派第259团一个加强连(附工兵一排),后又派第261团第3连(后追加为第1营全部)掩护工兵一连前往破坏腾龙桥,但这些部队均因未带炸药或炸药不够而未遂。可见日军改修的腾龙桥也足够结实。尔后,第1营即按照师命令,以第3连扼守公路,营主力部署在邦腊掌附近——据该营后来的解释,“在当时使用的地图上,邦腊掌靠近公路,但后来发现实际上距公路有7公里之遥”。

问题就出在这里:远征军手里的地图正是1935年云南省1/10万地图,图上只有腾龙桥至邦腊掌村的老路;而日军此时已经改修了新路,路线为过桥后不再爬山直出邦腊掌村,而是先沿龙川江东岸顺流而下1公里,过了香柏河桥后再爬山直上那乃村,回到此前的老路上。第1营的营长姓郭,他虽然发现邦腊掌村已经不在新修的主路上,从邦腊掌村跨过香柏河谷再到那乃有7公里,但他并没有提出质疑,而是按照师命令机械地执行,把营主力摆在了孤悬新路之外的邦腊掌村。幸好他还部署了第3连扼守公路,但这个连的问题更大!该连连长姓罗,他到了那乃村后,应该发现由此向下至龙川江边有了一条新路,也就是日军改修的这条路。而且,乃那高地正是控制这条路的绝佳阵地。但是,他却想当然地以为,邦腊掌村那边才是前方,自己这个位置是第二线,因此麻痹大意。

从腾冲南下增援的日军第113联队主力,由联队长松井秀治大佐率领,于6月12日深夜全部到达龙川江西岸,迅速驱逐了第3连派在腾龙桥附近的警戒哨,进至龙川江东岸。但这时日军也犯了一个错误:第56师团此时胃口太大,担心松井部队沿腾龙路直出龙陵,会把正在城北围攻的远征军第87师吓跑,因此命令松井部队渡龙川江后溯流而上,沿养喜、猛外坝、小米地山路至滇缅公路上的黄草坝,包抄第87师的后路,打一个歼灭战。这当然是一个贻误战机的乱命,因为这条路连驮马小道都算不上,连重机枪、步兵炮都可能过不去。松井部队努力了一天毫无进展。此时龙陵被围日军不断发出悲鸣,连野战医院的军医都拿起手榴弹开始拼命,被歼灭只在旦夕之间,甚至第11集团军总司令宋希濂已提前向重庆报捷。第56师团终于被迫改令,松井部队还是沿腾龙路直出龙陵救急要紧。

遗憾的是,日军耽搁的这一天,对据守邦腊掌和那乃的第261团第1营毫无用处。龙陵史志资料记述了6月14日的悲惨情景:

日军未过桥前,即有群众向第3连连长报告:“有大量日军向龙陵开来。”该连长不信。第二次又有人报告:“敌人已渡江向那乃来了。”该连长仍不信。在该连吃饭时,第三次有人来报告:“敌人离这里很近了!”该连长还是不信。有一名中尉排长警惕性较高,连忙吹哨下令第1排进入阵地。第1排尚未出屋,日军已端着刺刀冲入,两排人遂成为日军砧上之肉,悉被歼灭。而此时待在邦腊掌的第1营主力,已被日军迂回而过成为后方。

按说,第3连失守那乃的责任非常严重。然而奇怪的是,在7月中旬上峰调查腾龙桥失守责任时,连长罗某提供了一份详实的作战记录,将何时发现敌情向营长报告,何时丢掉排哨、连哨,以及三次请求援兵和营长派来援兵的时间都有详细记录。因此,上峰认定责任不全由连长一人负责,未判罗某死刑。看来,上峰最终认定第1营营长郭某的责任更大。

而后,松井部队沿公路直出龙陵,远征军“一战龙陵”功亏一篑。历史无法假设,但若是第261团第1营在腾龙桥阻敌成功,只需坚持个一两天,第71军主力围歼龙陵日军残部后转攻为守,很可能就不需要此后旷日持久的二战、三战龙陵了,收复滇西失土恐怕会提前几个月!

图:193县道(即日军改修道路)与老腾龙路在那乃老寨子前交汇,可知那乃高地对控制两条道路的重要价值

为了厘清上述脉络,笔者先是拿着老地图,从邦腊掌温泉养生度假区出发,循着老路经大塘子找到了那乃村的位置。原来经历此战后,那乃老寨子被日军焚烧,如今新寨子迁徙到了柞房村附近,而老寨子如今成了横山村村委会所在地,“那乃”这个地名反倒很少有人记得了。在那乃新寨子,与几位正在晒太阳的老人聊天,其中一位说:“当时,鬼子冲上来时,那乃老寨子那个连不是在吃饭,而是在打麻将!鬼子还打死了几个老百姓,然后一把火把老寨子烧了!”

而后,我和饶斌又驱车沿龙川江东岸上行到了养喜(老地图误作养尚),确认第56师团最初给松井部队下达的命令是,由此处经勐外坝、小米地向黄草坝迂回,而不是松井秀治回忆录《波乱回顾》中所记述的,迂回至勐柳村再插向滇缅公路,因为命令要求截断滇缅公路的位置是黄草坝而不是镇安街,根本不需要折腾那么远!可知仅看个人口述资料,还是会犯错误。

腾龙桥的最后一战

在滇西大反攻中,远征军第20集团军于1944年9月14日收复腾冲,于是分兵一部沿腾龙公路增援龙陵。率先从腾冲南下的是第54军第36师,也就是1942年在怒江东岸阻敌的那支劲旅。该师的进击路线,恰如前文所述日军松井部队的路线,而首战的战场正是邦腊掌。

9月8日,当第36师尚在腾冲攻城作战之际,即接奉第54军命令:“第36师附第6军山炮兵一连,应于本日晨迅向腾龙桥附近推进,并固守龙川江岸自腾龙桥至那乃之线,阻止增援之敌。”此时,第54军担心的还是龙陵日军向腾冲增援,为腾冲日军解围。第36师奉命后,即以强行军向南推进。9日,其先头团到达腾龙桥附近;10日,在龙川江西岸布防完毕,将师战斗指挥所设于滚塘。

9月10日10时,第36师忽然接奉第11集团军总司令宋希濂电:“奉长官卫(卫立煌)佳(9日)亥电略开:‘第36师暂归贵部指挥,夹击向龙陵以北迂回之敌’,等因。希即进出邦腊掌及那乃附近,与我荣1师协力侧击5310、5412高地附近之敌”。因此电内容与此前受领的任务冲突,第36师即致电向第54军请示,而未动作。至11日15时,即接奉远征军司令长官卫立煌电令:“本部已令贵师暂受宋总司令指挥,希速照宋总司令指示立即开始行动,勿延为要!”第36师师长李志鹏当即以电话报告第54军军长阙汉骞,请示江防应如何交待。得到的答复是:将江防交第第53军第130师第388团第3营担任。第36师遂即遵令开始行动。

9月11日20时,第36师于滚塘师指挥所下达命令:

本师奉命暂归第11集团军宋总司令指挥,应即星夜兼程渡过龙川江,经那乃沿腾龙公路南下,向灰坡及5310、5412高地勇猛攻击敌之左侧背。

第108团为右翼队,先以一部于本(11)日渡过龙川江,占领邦腊掌北端高地,掩护主力渡河。该团于明(12)日10时以前全部渡过龙川江,沿腾龙公路向南搜索前进,至那乃附近集结,与左翼队切取联系,待命向灰坡及5310高地攻击,进出5310高地北端之线。

第106团为左翼队,于明(12)日继第108团后,经腾龙桥渡龙川江,沿老大路向邦腊掌搜索前进,与右翼队切取联系,待命向5412高地攻击,进出该高地南端之线。

第107团为预备队,于明(12)日先以一部由杨柳湾渡江,搜索杨柳湾至楠木桥间地区,到达楠木桥后向南警戒,掩护师之左侧背,并派员向左翼友军联络;主力于15时以前经腾龙桥渡江完毕,前进至朗等附近待命。

此时,第36师的当面之敌,是从缅甸刚增援滇西的日军第49师团第168联队,该师团是在朝鲜组建、日籍与朝鲜籍兵员混杂。据第36师战斗详报:9月12日,第108团推进至那乃东南地区。13时,其先头部队于空板桥附近与敌斥候遭遇,当即将其击退。同时,第106团推进至邦腊掌附近;师司令部及直属部队进至龙头街附近;第107团(欠第1营)则集结于腾龙桥以西地区,准备渡江。12日夜,第107团第1营由杨柳湾(养喜北)渡龙川江。13日6时,进抵楠木桥(老地图作朗木桥)附近,10时发现敌20余人,当即退至楠木桥南端布置警戒。11时,日军由5130高地向第108团炮击,继以步兵200余由灰坡向第108团那乃阵地猛烈攻击三次,均未得逞。因那乃附近地形荫蔽,搜索警戒皆感困难。第36师为迅速击破来犯之敌,于13日13时,以第107团第3营由腾龙桥渡江,归第108团团长李定陆指挥。13日夜,日军向第108团那乃附近阵地袭击,曾一度突入我阵地,终被我击退,窜回灰坡附近。

图:无人机俯瞰老腾龙桥两岸情形,近景为东岸龙陵境,远景为西岸腾冲境

台湾老兵、右翼队第108团第1营第1连连长銮云,留下了上述战斗的口述史料:

本连担任师之前卫营之尖兵连,任务是沿腾龙公路向龙陵搜索前进。通过龙川江时,尖兵已发现对岸有敌情,腾龙桥已遭破坏,无法利用。当即涉水强渡龙川江,拟迅速占领有利地形,建立桥头堡阵地。(13日)在桥东那乃高地,随即与日军(日军龙陵外围部队,辎重武器装备齐全,约200余人)发生战斗,经过激烈攻击,本连遂占领那乃高地。阵地工事尚未稳固,即遭遇强大日军猛烈逆袭,本连遭受重大伤亡,那乃高地于激战后失守。

连之任务尚未完成,本连已无可战之兵,万般无奈,只得私向本团第3营裴丛营长商借援军。当时我连战斗意志仍极旺盛,乃要求借调一排部队前来协助;又恐无预备队支援,乃又向本团第2营朱竞涛营长商借一步兵排相同数量之部队充预备队。本人与裴、朱两营长,昔曾浴血奋战,同生共死,已建立深厚之友谊。裴营随即遣何学新连长亲率陈龙榜步兵一排,朱营亦遣董志成连长亲率步兵一排同时到达约定地点。本人于约定地点等候到何、董二位连长亲率部队到达,此种生死见交之隆情厚谊,充满心怀,满眶热泪,夺盈而出,愈益坚定战斗意志。

本人即下令着冲锋轻装,并征询何、董二连长如何运用之意见,均答以听从调派。即决心用陈龙榜步兵排清理装备,打紧绑腿,系好草鞋带,扎紧裤袋,及子弹带、上刺刀、装子弹扣上保险,并规定应遵守事项:我先带头前进,陈排散开成冲锋队形随后跟进,听我号令齐声喊“杀!”“冲锋!”,大家须勇猛行动。讲解完毕,遂亲自一一检查妥当后,开始攻击前进。

接近日军约三十公尺,一声喊“杀!”“冲锋!”,和日军展开白刃战。日军未料及国军尚有反攻力量及坚强战斗意志,被我方冲锋喊杀之声,震撼丧胆。白刃阵地战斗,我以强大战斗意志与果敢冲杀,击溃日军,重新收复那乃高地。乃部署阵地,构筑工事以防敌反扑。

由此记录可知,那乃村所在高地,确实是控制龙川江东岸的关键。回想前文第261团1营3连稀里糊涂丢失阵地、全连覆没,令人扼腕叹息。反过来说,易攻为守之后,日军就彻底破坏了腾龙桥,逼得第108团只能徒涉龙川江。而第36师左翼队第106团系“经腾龙桥渡龙川江,沿老大路向邦腊掌搜索前进”,可见第36师就充分理解1935年云南省1/10万地图上的“老大路”,与日军改修的腾龙公路并不是一回事。

14日,日军在我军压迫下开始溃退,第36师继续向龙陵搜索前进。

图:笔者在德楹先生于香柏河谷所建龙山书院留影