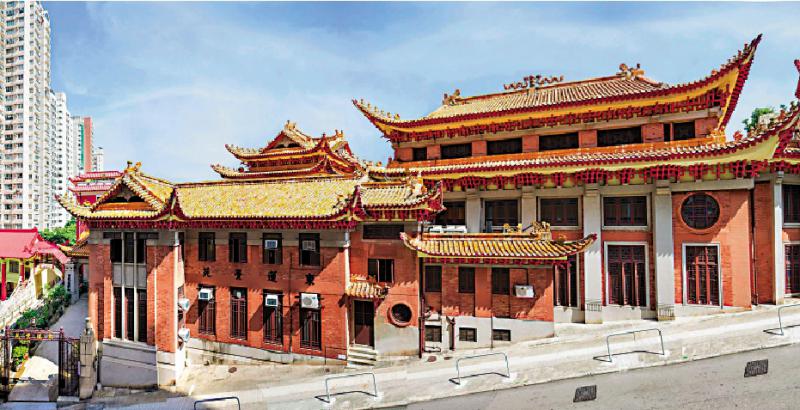

图:东莲觉苑是当时坐落香港岛上的第一所佛教寺院,依山而建,外形俨如一艘船。 东莲觉苑供图

曾在香港留下墨宝的文人之中,有这样一位女词人:她曾居天津、上海等地,漫游欧美国家,并在香港走完人生最后几年,写下不朽的文学和佛学著作……她是近代著名女词人吕碧城,于上世纪初成为中国新闻史上第一位女编辑;她也是妇女解放和弘法护生的先驱者,有中国女子教育先驱、中国第一位动物保护主义者之称。今期“城市地图”,我们探寻吕碧城的香江足迹,走进她曾寓居之地、位于港岛跑马地的佛教寺庙东莲觉苑,追忆她的传奇一生。

吕碧城少年已成名,20多岁便活跃于诗坛学界,后来的生活足迹辗转于中国与世界不同城市。吕碧城与香港的缘分,除了30多岁时曾短居香港养病之外,便是1935年,在香港跑马地置业,居所与东莲觉苑相邻,当时她时与苑中居士往来。其后她寓居瑞士,至1940年再度来港,更寓居东莲觉苑至离世之时,时年60岁。

作为香港岛上第一所佛教寺庙,东莲觉苑整座庙宇红砖瓦墙、中西结合的建筑风格,多年来未曾停歇的梵音与晨钟暮鼓,到如今它仍是让人解烦忘忧、洗涤心灵的一方淨土。担任东莲觉苑藏经阁藏主助理的吴丽珍,近年来对吕碧城生平及著作颇有研究,采访当日,她告诉记者:“吕碧城一生勤力,自省,关怀社会,她的人生故事,尤其是对当今的年轻人来说有启迪作用。”

“如今,东莲觉苑藏经阁内藏有吕碧城的三部著作,包括《欧美之光》(1931)、《香光小录》(1939)和《观无量寿佛经释论》(1942),当中《观无量寿佛经释论》为在香港完成。此外还有几本曾刊出吕碧城文章的杂志,如东莲觉苑出版、刊有吕碧城所撰〈莲苑週禧〉的《人海灯》月刊等。寺庙内亦有吕碧城的灵位。”吴丽珍亦向记者展示学界关于吕碧城生平的研究著作,包括李保民编撰的〈吕碧城年谱〉、《吕碧城诗文笺註》,以及黄小蓉撰写的《文学与佛学的融合:吕碧城晚年思想考论──以香港时期为中心》等,并分享书文中思想。

“枫叶红,柿叶红,红尽江南树几丛,离人泪染浓。” ──〈长相思〉

出生于安徽一个有着较高文学素养的家庭,吕碧城的父亲曾任山西学政,母亲能诗文,生有四女,在她的薰陶下,日后均有所建树。吕碧城资质聪颖,5岁知诗,7岁能作巨幅山水。然而在她12岁时,父亲病逝,母亲面对恶族亲戚,无奈携碧城姐妹赴来安外家。与吕碧城自幼定亲的汪姓人家,更强行退回。

不久,吕碧城离开来安,奉母命投奔舅舅,这一去便是六、七年。其间,她一边发奋读书,一边将和亲人离别的幽怨都倾吐在词中,写下〈长相思〉等诗词。

“盖欲强国者必以教育人材为首务。” ──〈论提倡女学之宗旨〉

1904年初,21岁的吕碧城为研究新学,想转往女校读书,却遭舅舅反对,一怒之下,她只身奔赴天津,在赴津的火车上幸遇佛照楼主妇,将其带回家中安顿下来。得知舅舅署中方秘书的夫人住在大公报馆,她写信给方太太求助,此信巧被该报创办人英敛之所见,其后她便与大公报结缘。在大公报数月,她发表数篇诗词作品,亦有宣传女子教育的文章。

年轻的她,立志创办女学,并为此奔走呼吁,得到了众多社会名流的赞同,1904年冬,近代中国最早创办的女学之一北洋女子公学诞生,吕碧城出任总教习。

1912年,民国成立,吕碧城被袁世凯聘为公府谘议。当袁世凯称帝的野心暴露后,吕碧城毅然辞职南下,抵达上海。她在进修英文余暇,与洋人角逐贸易,使她有足够的经济实力立足社会。1920年,37岁的她踏出国门,赴美国哥伦比亚大学留学,毕业归国后回到上海。

“十万年来空谷里,可有粉妆题赋?” ──〈破阵乐〉

“1926年至1933年,吕碧城再赴欧美漫游,期间倡导护生,亦皈依佛门,自此以弘扬佛法为己任。她在瑞士日内瓦居住最久,在那里,她积极倡导护生,谋创中国保护动物会,并与欧美各国相关的组织广泛交流,向国内传递护生信息,冀以唤起国人保护动物的热情。”吴丽珍说。1929年,吕碧城应邀出席维也纳国际保护动物大会,作为与会代表中的唯一中国人,身穿拼金孔雀晚妆大衣,上台做了题为“废屠”的演讲。维也纳之行,也为中华民族争得了荣誉,向世人展示聪慧的中国女性形象。

漫游欧美期间,她亦创作了不少词作,如〈破阵乐〉,李保民称,此词是“她登上阿尔卑斯雪山之巅,充满东亚女子的自豪和胜利者的骄傲,放声高歌”之作。

“30年代初,吕碧城因受印光法师的影响,皈依佛门。”吴丽珍说。1933年自瑞士归国,吕碧城寓居上海,此时她已年过五十。

“复讐早捨春秋义,孤负龙泉夜夜鸣。” ──〈鹧鸪天〉(百创心痕刻此生)

1933年回国后,吕碧城专心研究佛典,3年没有填词,至1935年寓港之后,方日渐重拈词笔。《晓珠词》卷三手写本的作品是在香港独立编成的新作,当中包括吕碧城亲笔写成的自记和26首词作。后来她编《晓珠词》四卷合刊本时重新厘定词作,卷三手写本中的〈鹧鸪天〉(百创心痕刻此生)一词并未被收入。黄小蓉称,此词颇为重要,表明吕氏晚年仍保持少年时以文字救世的精神,不同的是,昔日的她提倡女权女学,启迪民智,晚年的她著释佛典,弘扬佛法。

“吕碧城不少在港创作的词融入佛理……致力研究佛学,甚至以词阐释佛理,反映她潜心佛学并不是为个人修行或逃避纷乱世事,而是愿普度众生,体现入世精神,也表现晚年融合文学与佛学的创作特点。”黄小蓉道。

吕碧城晚年漂泊四方,但主要寓居香港,专注研究佛学,生活和思想起了很大变化。1935年,她迁居香港,1938年重游瑞士,1940年返香港,自此居于东莲觉苑,直至1943年病逝。

“在东莲觉苑期间,吕碧城专注书籍以及〈英译阿弥陀经〉等文章写作,也曾为佛学班教授文史,因视力不佳,她就请学生帮手誊写文章。晚年她的生活颇为简单,也有人说她性格高傲,但于她来说,研究佛典是自己的使命。”吴丽珍说。交谈结束后,吴丽珍带记者走过寺庙内吕碧城曾住过的房间,当时曾是怎样的场景,唯凭想像了。