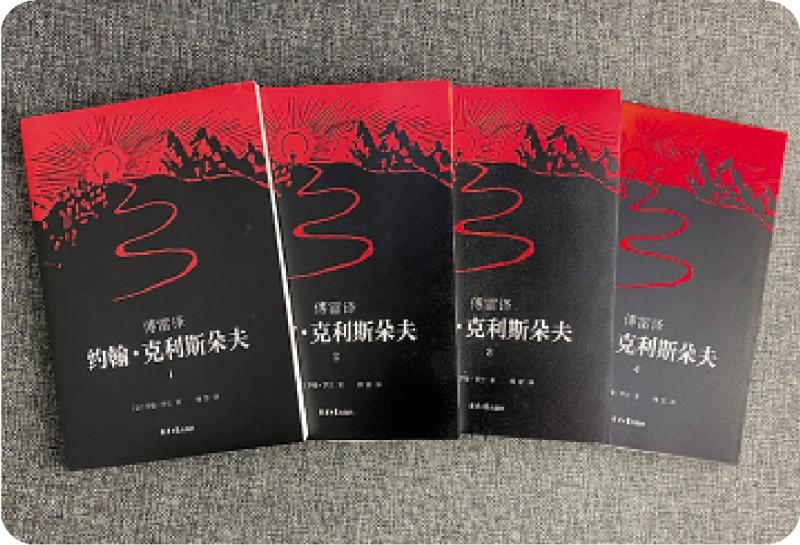

图:傅雷译《约翰.克利斯朵夫》。\资料图片

近年来一直在做翻译的事,案头一直放着《傅雷全集》第十九卷──《家书卷》。

对儿子傅聪除了谈音乐、文艺和品德、学养,傅雷也提及自己的翻译情况,尤其多次谈到翻译之难和之苦,对笔者这个尚在练习文学翻译的老人来说,有很重要的促进、鼓励意义。

在我们想像中,这样一位大翻译家,一代宗匠,精通法语和母语,翻译起来一定才思敏捷,文思泉涌,所以能在三十馀年内完成五百馀万字的译作,把巴尔扎克、伏尔泰、罗曼.罗兰的作品译得如此精彩、典范──用字丰富,行文流畅,妙笔传神,神似形似浑然一体,值得后辈学习、借鉴。

然而,文学翻译毕竟不是轻松的事情,爱翻译的鲁迅就说:“字典不离手,冷汗不离身。”对傅雷而言,要译的书也是有很多生词的。翻译巴尔扎克的《幻灭》三部曲的准备工作,他“足足做了一年半的时间”,起初甚至吓了一跳,因为发现原文中“共有一千一百余生字”。那不就要“字典不离手”了吗?他对傅聪说:“我发个狠每天温三百至四百生字。”他似乎没有出冷汗,还说这是“大有好处”的,但后悔不早点开始下记生字的苦功。他感慨说:“天资不足,只能用苦功补足。我虽到了这个年纪,身体挺坏,这种苦功还是愿意下的。”结果他用三年半时间译出《幻灭》的五十万字。

有一次,傅雷又告诉儿子说:“我修改巴尔扎克初译稿,改得很苦,比第一遍更费功夫。”

他说:“翻译工作要做得好,必须一改再改三改四改。”又说:“常常是改来改去,左也不称心,右也不如意,改稿誊清后还得改一次,等到书印出了,看看仍有不少毛病。”

下苦功记生字,改译稿,确实是很苦的,而且要苦上好多年。傅雷到了晚年,身体差了,“每天七八百字的译文苦不堪言,要换二三道稿子”。

你看《高老头》结尾的附记:“一九四四年十二月初译 一九五一年七月重译 一九六三年九月重改”。一部经典译著就是这样一遍遍译出来,又一遍遍改出来的。

如今我们用电脑软件写作,修改词句,调换段落,删节或增补内容,一动鼠标就行,真是太方便了,可你想像一下当年老一辈作家如何埋头爬格子、誊稿子,傅雷之“苦不堪言”便可想而知,幸亏他还有位贤妻常帮他抄抄写写,省了他不少功夫。

文学翻译不仅难在生词多、句型复杂,也难在西方作品里的哲学观点或宗教思想不是我们东方人所能轻易理解。傅雷就亲自感受到这一点。巴尔扎克有的小说哲学味特别浓,傅雷说他花了很大的劲才勉强读完,觉得其神秘的玄学气息不容易接受,至多是了解而已,谈不上欣赏和共鸣。可又要准确通顺地译出来,他就得“花很大的耐性”去读几部研究巴尔扎克小说的论著。这显然也是一种苦,又怎能躲过呢?

翻译苦,等译书问世也苦。傅雷常焦急地等儿子从国外寄来新灌的唱片,如莫扎特、柴可夫斯基的钢琴协奏曲等,可总是不能及时收到,他感慨说:“我译的书是千呼万唤印不出,你的唱片是千呼万唤寄不来。”他这短短一句话,显然也是“苦不堪言”。笔者有此体会,一部译稿先后在三个出版社共存了十二年之久,最后承蒙上海译文出版社作为重要作品出版,真是“千呼万唤”啊,不过幸好还是印出来了。

傅雷一生过得辛苦,文学翻译辛苦,不得不参加一些不愉快的社会活动也很辛苦,最后不得不早离人世自然已不是辛苦不辛苦的问题,而是一个巨大的悲剧。

然而,他一生也过得快乐。他在有书可译时感到快乐,在给儿子写信时感到快乐,儿子则在演奏钢琴时感到快乐。他对傅聪说:“只有工作才快乐,大概我们一家都是这个脾气。”“工作对我来说变成一种激情,一种狂热,只有拼命工作才能对我有所裨益。”

罗曼.罗兰的《约翰.克利斯朵夫》,厚厚四大卷,从一九三七年到一九四一年,傅雷以四年时间翻译了这部百万字巨著。他在翻译过程中常像音乐家克利斯朵夫一样充满欢乐,并在《译者弁言》摘引了他的这一段话:

“欢乐,如醉如狂的欢乐,好比一颗太阳照耀着一切现在的与未来的一切成就,创造的欢乐,神明的欢乐!唯有创造才是欢乐。唯有创造的生灵才是生灵。”

傅雷一生捱苦受难,因为文学创造而有了欢乐。

他闭门译述,一生孤独,但他说:“任何孤独都不怕,只怕文化的孤独,精神思想的孤独。”正因为他有多元的文化,有丰富的精神思想,所以他是快乐的,能始终耳闻江声浩荡,眼见太阳普照大地。