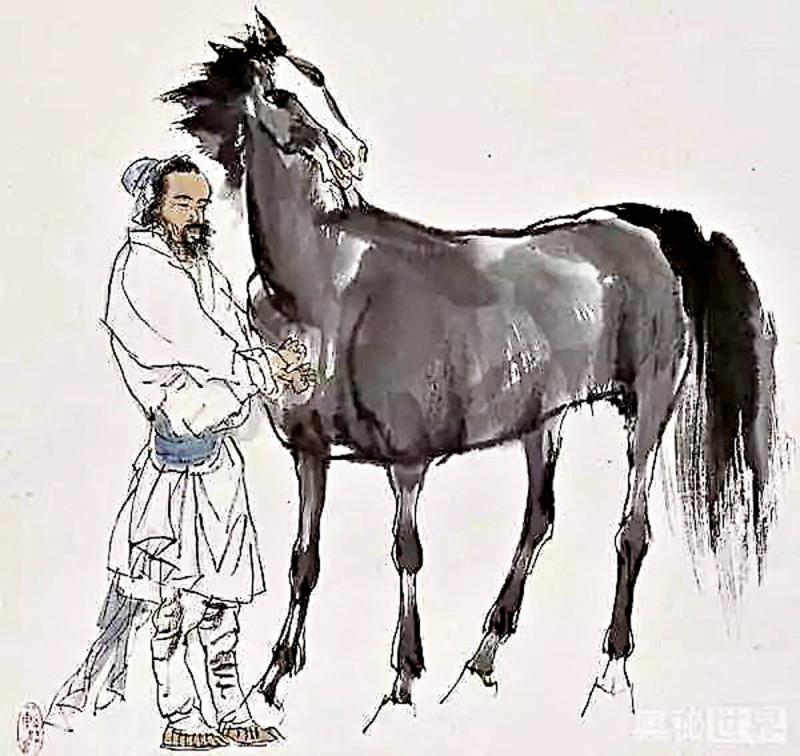

图:《马说》讽刺“食马者”的浅薄无知,抒发作者怀才不遇的愤懑与不平。

在唐宋古文八大家之中,居首位的是韩愈(768-824)。韩愈的散文创作,内容丰富,体裁多样,风格刚健雄深,富有独创性,影响深远。

韩愈,字退之,河阳(河南孟州市)人。祖籍昌黎,幼年孤苦,勤奋力学。德宗(李适,742-805)贞元十九年(803)担任监察御史期间,因上书《御史台上论天旱人饑状》而被贬为阳山(今广东阳山县)令。赦还后,任国子博士、刑部侍郎等职。宪宗(李纯,778-820)元和十四年(819),又因作《谏迎佛骨表》,几招杀身之祸,被贬为潮州(今广东潮州市)刺史。死后谥曰“文”,世称“韩文公”。

通过叙事 解释义理

《马说》一文选自《韩昌黎全集.杂说》。“说”为古代论说文的一种体裁,其作用是解释义理,可以通过叙事、写人、咏物来论说道理,表达作者独到的个人见解。

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱於奴隶人之手,骈死於槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者,不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

全文分三段。第一段点明伯乐对千里马的命运有决定作用,并慨叹现世伯乐罕见,千里马不被发现。作者首先提出“世有伯乐,然后有千里马”的论点,说明伯乐的有无,关係着千里马的命运。然后指出“千里马常有,而伯乐不常有”,含蓄地表明当时没有伯乐,社会上没有知马善用的人,千里马也就无从自见和获得赏识。这一段最后得出结论:“故虽有名马,祇辱於奴隶人之手,骈死於槽枥之间,不以千里称也。”这裏的千里马,比喻贤能之士,伯乐,比喻重视人才的当权者。作者讬物寓意,寥寥数语,便把黑暗社会摧残人才的罪恶揭露出来。这段有力地说明“世无伯乐,则无千里马”的道理,也就从反面证明“世有伯乐,然后有千里马”的论点。

第二段补充说明千里马被埋没的原因,并从“饲马之道”反面论证伯乐的重要。作者以“马之千里者,一食或尽粟一石”,夸张地说明千里马食量之大,强调千里马才能远较一般的马高,其所需亦自然与众不同,可惜饲马者“不知其能千里”,不供给足够的食物,也就是说统治者不懂得人才的重要,不提供必需的条件。最后,千里马“食不饱,力不足,才美不外见”。同理,人才遭到轻视和压抑,其本领也就无从发挥出来。

最后一段总结全文,讽刺“食马者”的浅薄无知,抒发作者怀才不遇的愤懑与不平,并重申主旨:天下并非无马,惜饲马者并不知马。“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”这排比句的三个“不”字,有力地揭露统治者压制及扼杀人才,本来在他们面前的正是一匹千里马,但因他们“策之”、“食之”、“鸣之”的方法和态度都不对,终使千里马无从施展所长。可是统治者却称天下没有人才,实在令人愤慨!“执策而临之曰:天下无马”两句,将统治者一副可憎的面目和醜态活灵活现。最后,作者故意用略带轻蔑的语气叹道:“呜呼!其真无马邪?其真不知马也!”以反问的口脗来表示肯定的意思,读来更觉讽刺与辛辣。

讬物寓意 以反论正

《马说》是一篇说理文,写作特色如下:

一、通篇运用比喻,说理深刻而含蓄。文中的千里马,比喻有才能而不得志的贤士;伯乐,比喻重视并善於发现人才的当权者;食马者,比喻摧残人才的统治者。《古文观止》评说:“此篇以马取喻,谓英雄豪杰,必遇知己者,尊之以高爵,养之以厚禄,任之以重权,斯可展布其材。否则英雄豪杰,已埋没多矣。”这种讬物寓意的手法,为韩文的一大特色。

二、以反论正,论点突出。本文论证问题运用了反证法,一开头提出了“世有伯乐,然后有千里马”的论点,但下面作者并没有从正面讲伯乐如何重要、如何决定千里马命运的道理,而是通过反覆阐述世无伯乐,则无千里马的道理,从反面证明了“世有伯乐,然后有千里马”的论点,效果奇佳。

三、语言简练、气势雄浑。全文不足二百字,但内容绝不贫乏和单调,这是由於行文简明扼要、变化多端的效果;加上作者善用排比、反问等修辞,顿使文章波澜起伏,抑扬反覆。读者高声朗诵,自然会感受到气势雄浑的特色。